Ogni volta che osserviamo il cielo, effetuiamo un viaggio indietro nel tempo. Più nel dettaglio riusciamo a guardare, più a fondo ci immergiamo nel passato del nostro Universo, pieno di segreti che aspettano di essere svelati. Uno di questi è quello dell’effetto di lente gravitazionale di cui ammassi di materia molto massivi, come gigantesche galassie, sono responsabili. La gravità dovuta alla loro presenza devia la luce irradiata da oggetti vicini: spesso capita che le immagini sul telescopio di alcuni di questi oggetti ci appaiano deformate. Oppure moltiplicate.

Di recente, sfruttando tecniche di apprendimento automatico, un team di astronomi ha scoperto una dozzina di quasar quadruplicati a causa dell’effetto delle lenti cosmiche. Negli ultimi decenni i ricercatori hanno individuato almeno 50 quasar di questo tipo. Ci appaiono come quattro corpi celesti distinti sullo schermo, quando in realtà è lo stesso oggetto la cui luce non riesce a concentrarsi in un unico punto.

Il fatto che si parli proprio di quasar è importante. “I quasar quadrupli sono miniere d’oro per una serie di ragioni” spiega Daniel Stern, autore principale dello studio e ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory. “Possono aiutare a determinare il tasso di espansione dell’Universo. Inoltre sono utili per investigare altri misteri, come la materia oscura e il motore interno dei quasar stessi”. Lo studio, durato un anno e mezzo, ha aumentato il numero di quasar quadrupli del 25%. Ciò dimostra che l’apprendimento automatico è molto utile nell’aiutare gli scienziati a sviscerare le stranezze del cosmo.

I quasar quadruplici: illusioni della gravità

L’effetto di lente gravitazionale prodotto dalla gravità di grosse distribuzioni di materia, come le galassie, era stato predetto da Einstein nella sua teoria della relatività generale. In realtà lo scienziato ritenne improbabile l’allineamento di due corpi celesti abbastanza massivi perché il fenomeno si verificasse, e abbandonò la ricerca. Tuttavia la sua idea era valida: la prima prova dell’esistenza di una lente cosmica è stata trovata nel 1979, e da allora numerose altre sono state scovate in giro per il cosmo.

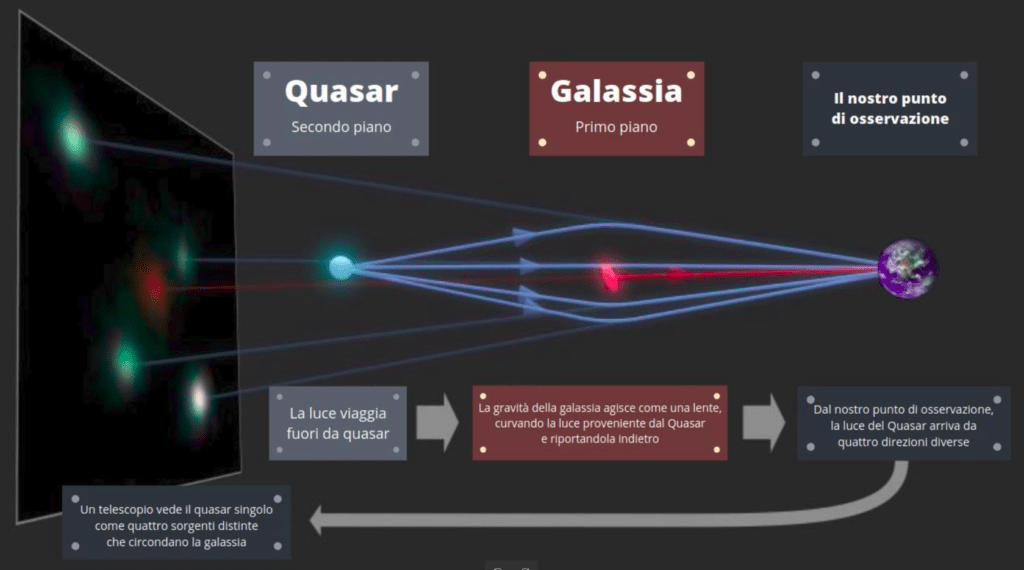

A seconda della posizione relativa degli oggetti coinvolti, la luce viene deviata in modo diverso. L’immagine che noi osserviamo a schermo a volte può essere di un intero anello di luce che circonda un oggetto massivo, qualcosa conosciuto come anello di Einstein. Altre volte l’immagine di un unico oggetto molto luminoso, come un quasar, può essere splittata in due. Oppure in quattro, cosa che accade più raramente.

Quello che avviene in questo caso è una vera e propria illusione ottica. Se il quasar si trova poco distante da una galassia massiccia, la luce che emette viene curvata dalla potente forza di gravità della galassia, e torna indietro. Dal nostro punto di osservazione, quindi, la luce del quasar arriva da quattro direzioni diverse invece che concentrarsi in un unico punto. Il fenomeno è schematizzato in figura:

Il lavoro combinato dell’uomo e dell’apprendimento automatico

Un grande contributo alla ricerca del team di Stern l’ha dato l’apprendimento automatico, in inglese machine-learning, un insieme di diversi meccanismi che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare le capacità e prestazioni dei computer. In ambito astrofisico è una tecnica molto utile per l’uso di modelli matematici particolarmente complessi.

Il primo dei 12 quasar quadrupli scoperti con l’aiuto dell’apprendimento automatico è stato soprannominato “Vittoria di Centauro”. L’hanno confermato gli scienziati dopo una notte in bianco in Brasile, in cui con un computer apposito hanno osservato da remoto il cielo. Le tecniche di apprendimento automatico hanno consentito di individuare quali delle sorgenti luminose fossero immagini moltiplicate di quasar altamente energetici, e non semplici stelle all’apparenza molto vicine in cielo.

“L’apprendimento automatico è stato parte fondamentale dello studio, ma non intende rimpiazzare le decisioni umane”

Questo lo sottolinea A. Krone-Martins, dall’Università della California, Irvine. I ricercatori, infatti, hanno tenuto costantemente monitorati e aggiornati i modelli di base per gli algoritmi del computer. Questo ha reso essenziale il contributo umano nel lavoro della macchina.

Quali telescopi hanno permesso la scoperta?

Krone-Martins ha portato nel team l’idea di usare non solo le tecniche di apprendimento automatico, ma di sfruttare anche i dati del satellite orbitale Gaia dell’ESA. Qualcosa che non era mai stato fatto prima per un progetto di questo tipo.

Innanzitutto gli scienziati hanno usato WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), un telescopio orbitale della NASA dalla risoluzione relativamente grossolana, che ha aiutato a formare un campione di quasar utili ai fini della ricerca. Solo successivamente i dati di Gaia sono stati sfruttati per identificare quali tra questi quasar potessero essere quasar quadrupli. Una volta individuati, l’apprendimento automatico ha fatto il suo lavoro, mentre il computer osservava da remoto tramite telescopi situati presso diversi osservatori. In particolar modo ricordiamo i due telescopi riflettori del Keck Observatory con LRIS, uno spettrometro particolarmente versatile e ultra-sensibile nella banda del visibile; il famoso telescopio Hale del Palomar Observatory; uno dei telescopi Gemini alle isole Hawaii.

Con tutti questi occhi puntati sul cielo, gli astronomi hanno confermato quali degli oggetti celesti selezionati erano effettivamente dei quasar quadrupli. Per farlo, hanno compiuto un viaggio indietro nel tempo di miliardi di anni.

Il dilemma cosmologico della costante di Hubble

Modellando sistemi interessanti come i quasar quadruplici. e monitorandone le variazioni nel corso del tempo, gli astronomi possono investigare su una serie di problemi cosmologici. Per esempio il determinare il tasso di espansione dell’Universo.

Di recente, infatti, è emersa una discrepanza nella stima precisa di questo parametro, noto con il nome di costante di Hubble. Per determinare questo numero ci sono due metodi. Uno risiede nella misura delle distanze e velocità degli oggetti celesti che si trovano nella porzione di Universo che riusciamo ad osservare. Un altro usa estrapolare il parametro dai modelli basati sulla radiazione cosmica di fondo, rilasciata nell’Universo in seguito al Big Bang. Il problema è che le stime della costante di Hubble trovate con i due diversi metodi non coincidono.

“Ci sono potenziali errori sistematici nelle misure, ma questa ci sembra sempre più una scusa” dice Stern. “Piuttosto, la discrepanza nei valori potrebbe significare che qualcosa nel nostro modello dell’Universo è sbagliato“. E che ci sono ancora misteri da svelare.

Il contributo dei quasar quadrupli

Aver scoperto altri 12 quasar quadrupli aumenta le nostre possibilità di sfruttare questi oggetti per importanti studi futuri. Possono essere modellati notevolmente bene, più facilmente dei quasar doppi, e divenire ottimi laboratori per misure cosmologiche.

Per esempio, i nuovi quasar quadrupli aiuteranno sicuramente nei calcoli futuri della costante di Hubble. Chissà, forse potrebbero anche spiegarci il perché della discrepanza tra le stime precedenti. Determinare il parametro basandosi sui quasar potrebbe indicare quale dei due valori è corretto. Oppure, cosa ancora più interessante, potrebbe mostrare che la costante si trova da qualche parte tra i due, possibile segno di una fisica che ancora non conosciamo.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.