La Guida completa alla Stazione Spaziale Cinese

è stata completamente rivista e aggiornata il:

27 aprile 2021

Durante l’anno 2020, nonostante la pandemia e l’emergenza sanitaria, la Cina ha raggiunto praticamente tutti i suoi obbiettivi spaziali. Nel 2021 Pechino inizierà uno dei suoi progetti più ambiziosi, che probabilmente sarà il più importante nella storia dell’esplorazione spaziale cinese. Questa che state per leggere è la guida alla Nuova Tiangong, la prima Stazione Spaziale Cinese modulare ed è anche una puntata speciale di Spazio d’oriente, la nostra rubrica dedicata al settore spaziale cinese. Quello di seguito è l’indice, che vi permetterà di raggiungere ogni parte della guida.

- Introduzione

- Un design modulare

- Tianhe-1 (天合)

- Wentian (问天)

- Mengtian (梦天)

- Xuntian, un telescopio spaziale o un modulo della Stazione?

- La scienza del nuovo Telescopio Spaziale Cinese

- Shenzou e Tianzhou, una sfida logistica

- Gli astronauti cinesi si chiamano Taikonauti

- Il ruolo di un lanciatore pesante

- Cooperazione internazionale

Costruire una stazione spaziale è per la Cina un obbiettivo storico ma anche “naturale”. Fin dal principio Pechino ha sempre desiderato un proprio accesso all’orbita bassa terrestre con esseri umani, senza mai avere dubbi che portassero ad un vero dibattito sulla sua fattibilità. Discorso diametralmente opposto per quanto riguarda il grande progetto Shenzhou, il mezzo con cui la Cina lancia i taikonauti nello spazio. Lo sviluppo della prima capsula cinese per il trasporto di esseri umani iniziò infatti solo dopo una lenta e travagliata scelta tra progetti di vari spazioplani, che vennero poi abbandonati per motivi tecnici.

Una stazione spaziale è in un certo senso necessaria per una potenza come la Cina, per almeno due motivi. In primo luogo per sviluppare autonomamente tecnologie e ricerche scientifiche, ma anche commerciali e militari. In questo senso, su questa rubrica, abbiamo fin dall’inizio messo in luce come ottenere “ricchezza commerciale” sia una chiave di lettura fondamentale di tutto lo sforzo cinese nello spazio. La seconda ragione che rende la nuova stazione spaziale importante è il primato politico. Avere una propria stazione spaziale è un inequivocabile segno dalle capacità tecniche cinesi e dimostrazione di parità, se non superiorità, sui rivali come Stati Uniti e Russia. Anche per questo motivo la Russia ha recentemente annunciato di voler lasciare la ISS nel 2025 per costruire una stazione spaziale nazionale.

Guardare solo al primato in politica estera sarebbe però eccessivamente superficiale. I grandi sforzi in progetti come le Tiangong, sono simbolo di grande orgoglio per tutti i cittadini cinesi. Da questo punto di vista, gli scienziati coinvolti nel programma hanno più volte ribadito con non poca modestia, come la Cina stia sviluppando la propria infrastruttura spaziale partendo da zero, senza nessun aiuto esterno.

Un design modulare

La stazione spaziale presenta un design “modulare”, ossia composto da diversi moduli lanciati indipendentemente per poi essere collegati in orbita, principio analogo a quello che è stato fatto per la ISS. In totale, la prima fase della nuova Tiangong sarà composta da tre diversi moduli che una volta assemblati avranno una forma a T. L’idea alla base ricorda molto la stazione Mir sovietica, in cui vi erano due moduli principali dai quali si sviluppavano gli altri.

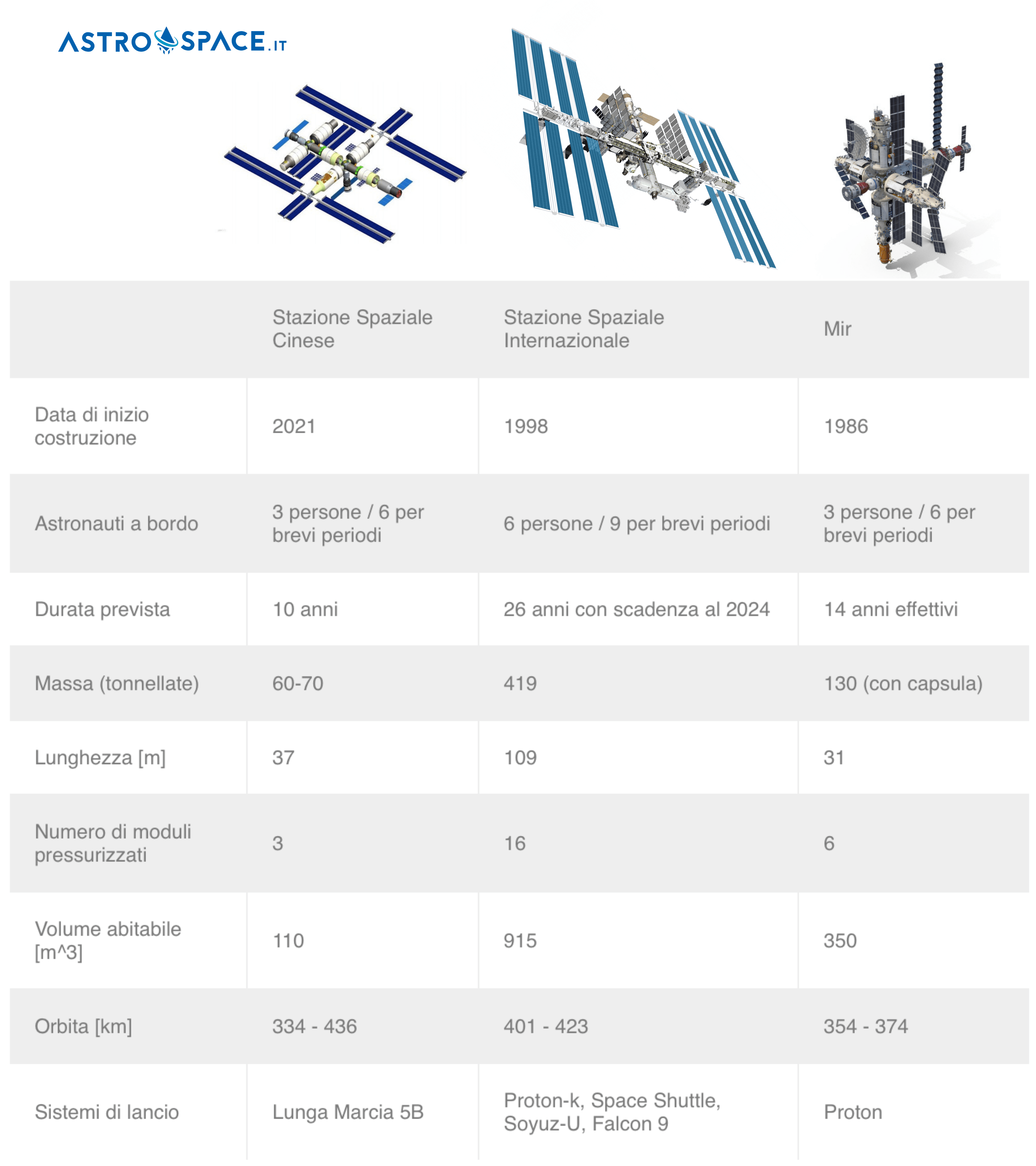

Il modulo principale è Tianhe-1 che verrà lanciato nel 2021, seguiranno poi due moduli laboratorio chiamati Wentian e Mengtian entro la fine del 2022. Oltre ai moduli permanenti ci sarà anche la capsula Tianhzhou, la navicella di rifornimento della Tiangong. Tecnicamente non è un modulo ma restando attraccata per lunghi periodi può in un certo senso essere definita come un prolungamento della stazione stessa. Tiangong ospiterà normalmente tre taikonauti che possono salire a sei durante il cambio di equipaggio, quindi per brevi periodi. Questi cambi di equipaggio in contemporanea sono previsti a partire dalla fine del 2022.

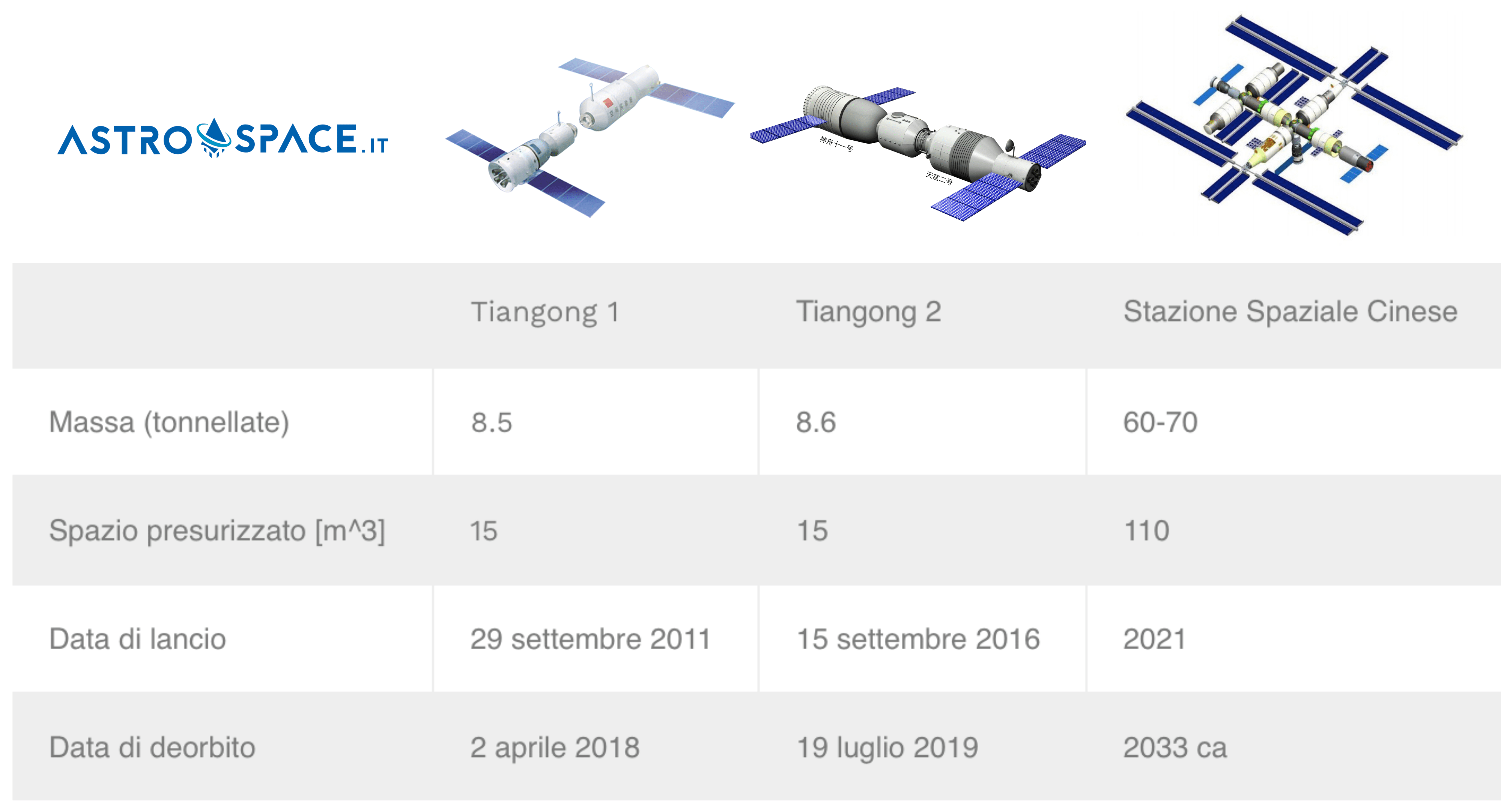

Il volume abitabile di tutta la stazione sarà di circa 110 metri cubi, di cui 50 saranno nel modulo principale Tianhe-1 in base a quanto detto dalla CAST. Complessivamente la stazione presenta una massa di 66 tonnellate (ogni modulo è approssimato a 22 tonnellate) che possono arrivare a circa 100 con le Shenzhou e Tianzhou attraccate. Per fare un confronto, la ISS ha una massa di 420 tonnellate mentre la Mir 130 Nella successiva tabella le tre stazioni sono messe a confronto in modo più preciso. La stazione orbiterà con una inclinazione di 42.5 gradi in un’altezza compresa tra 340-450km.

Quest’ultimo dato permette di intuire la peculiarità della nuova Tiangong, ossia la presenza di un telescopio spaziale chiamato Xuntian, del quale parleremo fra poco, che occasionalmente potrà attraccare alla stazione per manutenzione, rifornimento e aggiornamenti. Tale caratteristica renderà Xuntian il secondo telescopio spaziale al mondo che potrà essere raggiunto in orbita, assieme all’Hubble durante l’era Shuttle.

Come già detto, la prima fase presenta solo tre moduli, tuttavia in futuro potrebbero esserne aggiunti degli altri con la stessa logica a T, portando a sei il numero complessivo di moduli permanenti. Tale espansione verrà decisa una volta appurato il successo della prima fase e ovviamente dalla longevità della stazione, che per i progettisti cinesi deve durare almeno 10 anni a partire dal suo completamento nel 2022.

Tianhe-1 (天合)

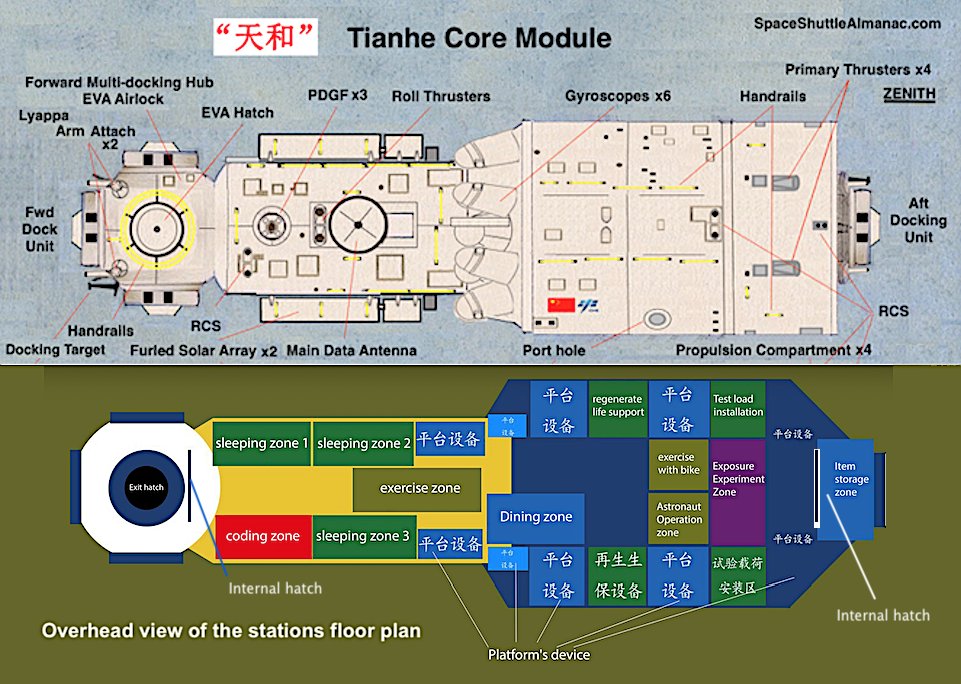

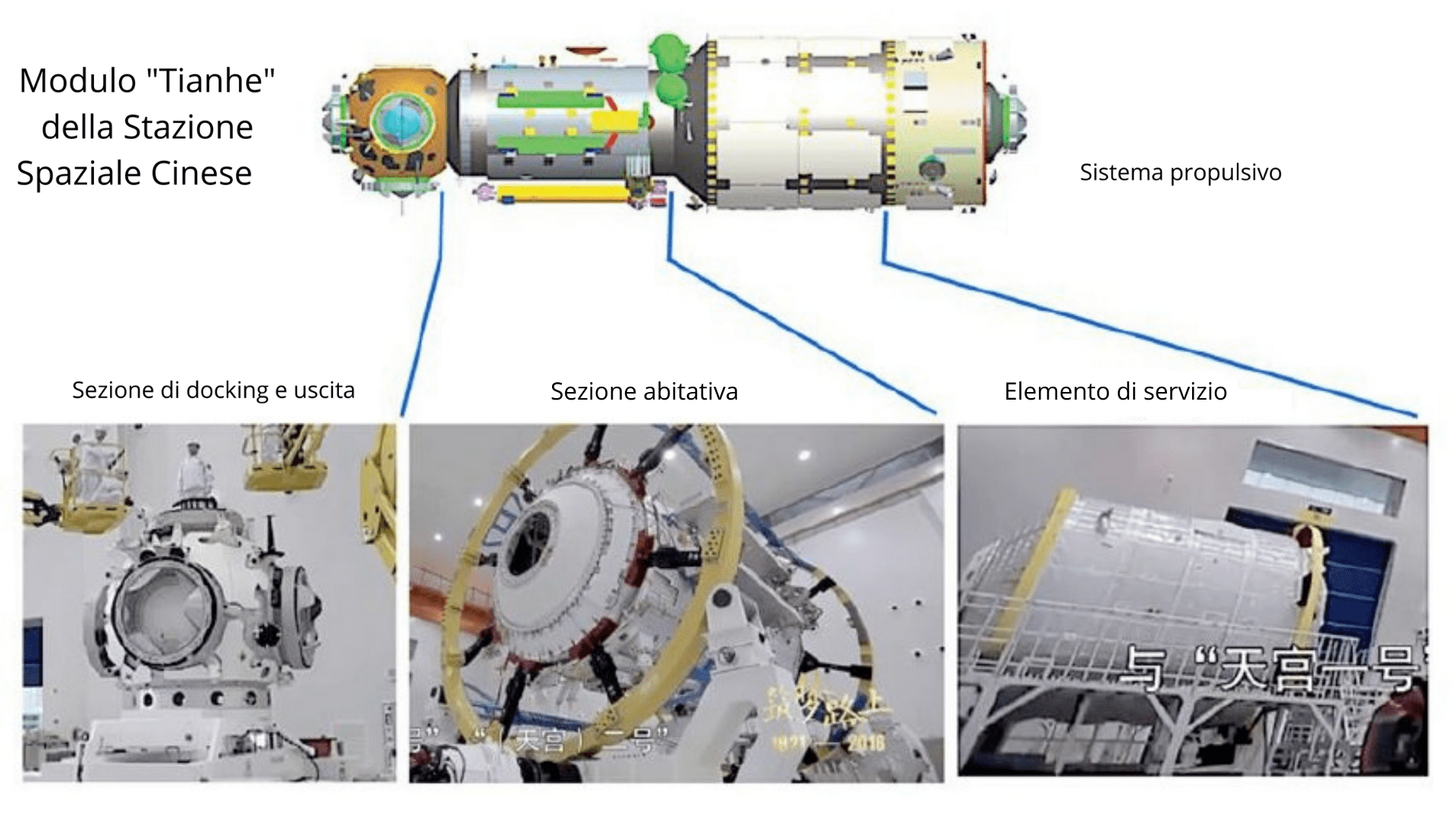

Il cuore di Tiangong è il modulo Tianhe-1, il centro dal quale tutta la stazione verrà costruita, e che sarà il modulo di comando e abitativo per i taikonauti cinesi. Il design di Tianhe-1 riprende a piene mani quello del modulo russo Zvezda, oggi uno dei più importanti della ISS nonostante qualche perdita.

Tianhe-1 si divide in tre distinte zone. Il “docking hub”, ossia la struttura in cui attraccano in modo permanente le Shenzou e gli altri moduli e dove è presente un airlock. Segue poi la parte abitabile che può essere divisa in altre due sezioni: una di comando e l’altra di servizio. Nella prima zona sono presenti gli alloggi dei takikonauti, la cucina, i “bagni” ed il sistema antincendio. La zona abitativa è anche il vero e proprio centro nevralgico dai cui i taikonauti controllano effettivamente i sistemi e l’assetto di tutta la stazione.

Nella parte di servizio sono presenti diversi esperimenti scientifici, montati su delle strutture apposite note come racks. Oltre a questo, la zona di servizio ospita il ECLS, ossia il sistema di supporto vitale. La parte terminale di questo elemento verrà infine adibita a magazzino, che virtualmente continuerà attraverso le capsule cargo Tianzhou. All’estremità del modulo è infatti presente una quinta porta per il docking, dedicata al già citato veicolo di cargo che visiterà la stazione ogni sei mesi circa.

Esiste infine una parte non pressurizzata che si trova attorno alla zona di servizio, in cui sono alloggiati i motori ed i serbatoi del sistema propulsivo chimico della stazione. Sono inoltre agganciati qui i sistemi di comunicazione e le batterie. Come detto, il sistema propulsivo di Tianhe è chimico, e verrà costantemente rifornito dalle Tianzhou che visiteranno ciclicamente la Tiangong. Tuttavia, in base a quanto dichiarato da xinhua.net, esiterebbe anche un sistema propulsivo elettrico di backup, il quale sfrutta l’energia dai panelli solari. Tianhe-1 presenta infatti due braccia, con tre pannelli solari ognuna, che possono essere ruotati su un solo asse e hanno una lunghezza totale di 60 m. I pannelli di Tianhe dispongono anche di svariati sensori, che misurano l’angolo di incidenza con i raggi solari in modo da poter ruotare autonomamente ogni panello nella posizione di massima efficienza.

Un’altra importante caratteristica del modulo è un braccio robotico, fondamentale per l’assemblaggio e la manutenzione della stazione. Il braccio in questione avrà la capacità di movimentare fino a 25 tonnellate, e opererà in collaborazione con un braccio più piccolo presente sul modulo Wentian. Il compito di questo braccio, sviluppato dalla CAST, oltre alla manutenzione della stazione, sarà l’assistenza durante le EVA dei taikonauti, in maniera simile a quanto vediamo con il Canadarm-2 nella ISS.

Un secondo braccio robotico, di modeste dimensioni, è presente anche nel docking hub. Tale braccio è molto simile al Lyappa presente sulla sovietica Mir e svolgerà il compito di ruotare i due moduli laboratorio che arriveranno sulla stazione. La rotazione è resa necessaria dal momento che i due moduli laboratorio attraccheranno uno alla volta sulla stessa porta del docking hub che è antitetica all’entrata del modulo abitativo di Tiahne. Dopo ogni arrivo il piccolo braccio sposterà i moduli di 90 gradi per metterli nelle rispettive porte laterali in maniera permanente.

Tianhe-1 sarà lungo 16.6 metri e diviso in due sezioni cilindriche con un diametro di 4.2 e 3.5 metri, di 2.8 metri è il docking hub su cui sono presenti 5 porte. La massa di Tianhe-1 è stimata a 22.5 tonnellate come quella degli altri due moduli della stazione spaziale. Un dettaglio tecnico emerso nel corso degli anni è il metallo di cui sarà costruito il modulo, ossia una lega di alluminio: 5A06.

Di Tianhe-1 esiste anche una copia, di cui però non si conosce l’esatto stato di sviluppo. Ad oggi tale modulo verrebbe utilizzato nel caso cui Tianhe-1 non riesca ad arrivare in orbita o presenti gravi malfunzionamenti. Non è chiaro se in futuro tale modulo possa diventare il primo della possibile estensione della stazione di tre moduli.

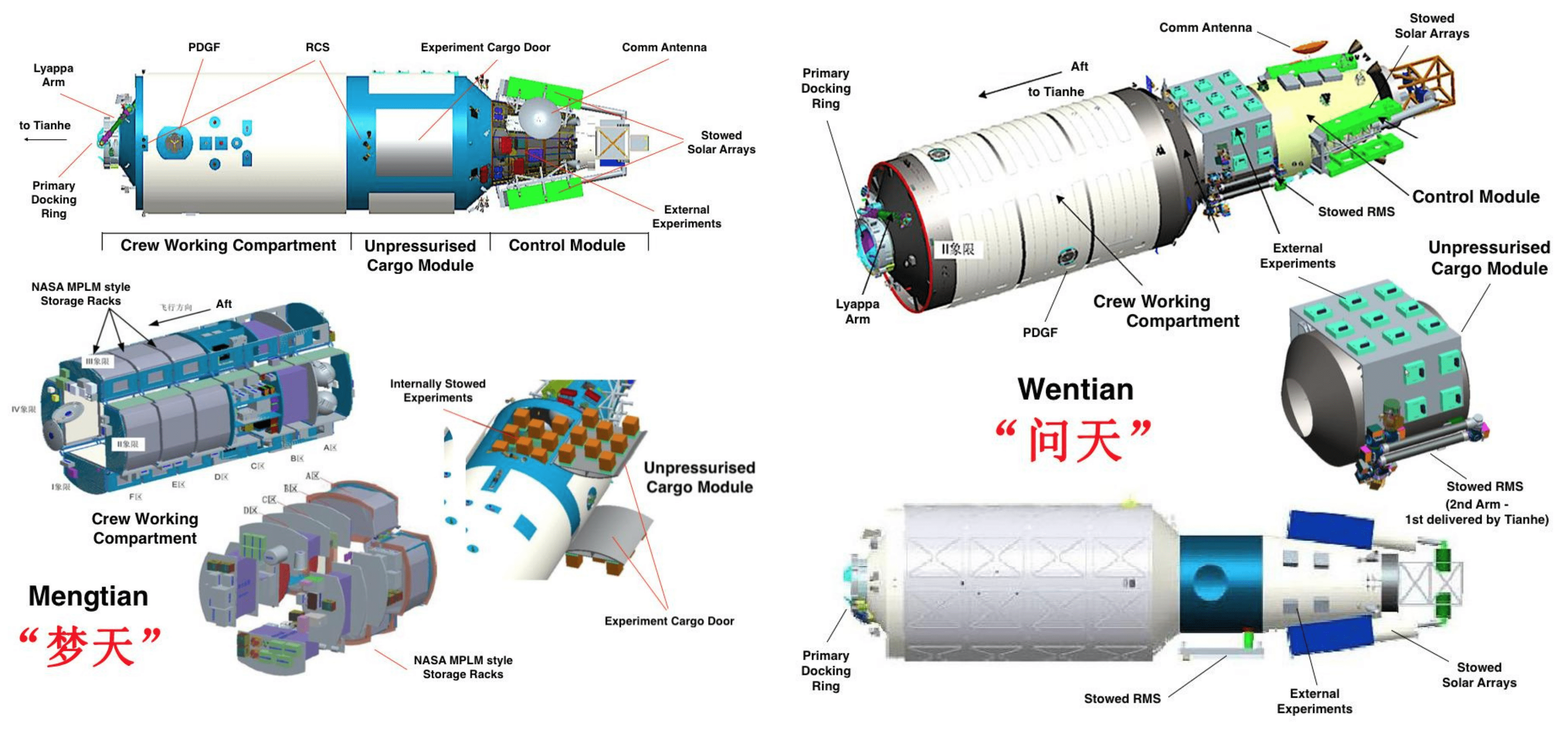

Wentian (问天)

Wentian sarà il primo modulo-laboratorio della Stazione è verrà lanciato probabilmente nel 2021. Le dimensioni di Wentian e Mengtian si attestano a 14.4 metri in lunghezza e 4.2 di diametro.

Come per Tianhe-1, questo modulo è diviso in tre zone. La prima è la parte pressurizzata, che verrà attraccata al docking hub di Tianhe-1. In questa zona verranno svolti esperimenti di vario genere, dalla biologia alla ricerca in fisica dei materiali. In caso di estrema emergenza, Wentian potrà essere usato come modulo abitativo dai taikonauti a bordo per isolarsi dal resto della stazione. Wentian possiede inoltre alcune caratteristiche simili a Tianhe-1, per permettere il controllo della stazione in caso di avarie a quest’ultimo modulo.

Subito dopo la parte pressurizzata segue un airlock che permetterà agli astronauti di effettuare delle operazioni all’esterno della stazione. Sempre in questa zona sono predisposti 30 Racks, ossia degli alloggiamenti, in questo caso esterni alla stazione, in cui verranno agganciati gli esperimenti tramite un altro braccio robotico, più piccolo di quello di Tianhe-1, sviluppato dall’HIT (Harbin institute of technology).

La seconda estremità di Wentian avrà invece dei panelli solari, molto più grandi di quelli di Tianhe-1, che forniranno la fonte primaria di energia a tutta la stazione. Questi pannelli saranno inoltre ruotabili su sei assi, in modo da garantire la massima efficenza energetica. Sempre in questa sezione ci saranno delle antenne per le comunicazioni con la terra.

Mengtian (梦天)

Il secondo modulo-laboratorio è molto simile a Wentian, con modifiche nella parte centrale, in cui è assente il braccio robotico. Ci sarà invece una zona non pressurizzata per gli esperimenti esterni dotata questa volta di 37 Racks. Altra differenza sarà nell’airlock, che in questo caso è adibito all’esposizione degli esperimenti nello spazio e non permette quindi il passaggio dei taikonauti per le attività extraveicolari (EVA). Rimane invece inalterata la parte pressurizzata, che avrà gli stessi 26 racks interni come per Wentian. Le dimension di ogni rack sono di 1.8 metri in altezza, 1 metro in larghezza e 0.9 metri di profondità. La massa del singolo rack non supererà i 500kg

Un’altra unicità di questo modulo è il suo costruttore, che in questo caso è la SAST di Shangai. Le precedenti componenti sono invece principalmente opera della CAST (China Aerospace Science Technology) di Pechino. Da quest’ultima agenzia è emerso anche che già nel 2018 sono stati testati con successo i sistemi propulsivi dei due moduli-laboratorio che saranno lanciati entro il 2022. Questi sistemi propulsivi si compongono di 32 motori per il controllo dell’orientamento del modulo e altri quattro per modificare l’orbita in cui opera la stazione. Gli ingegneri hanno sviluppato tutti i motori di questo sistema per funzionare almeno 15 anni.

Xuntian, un telescopio spaziale o un modulo della Stazione?

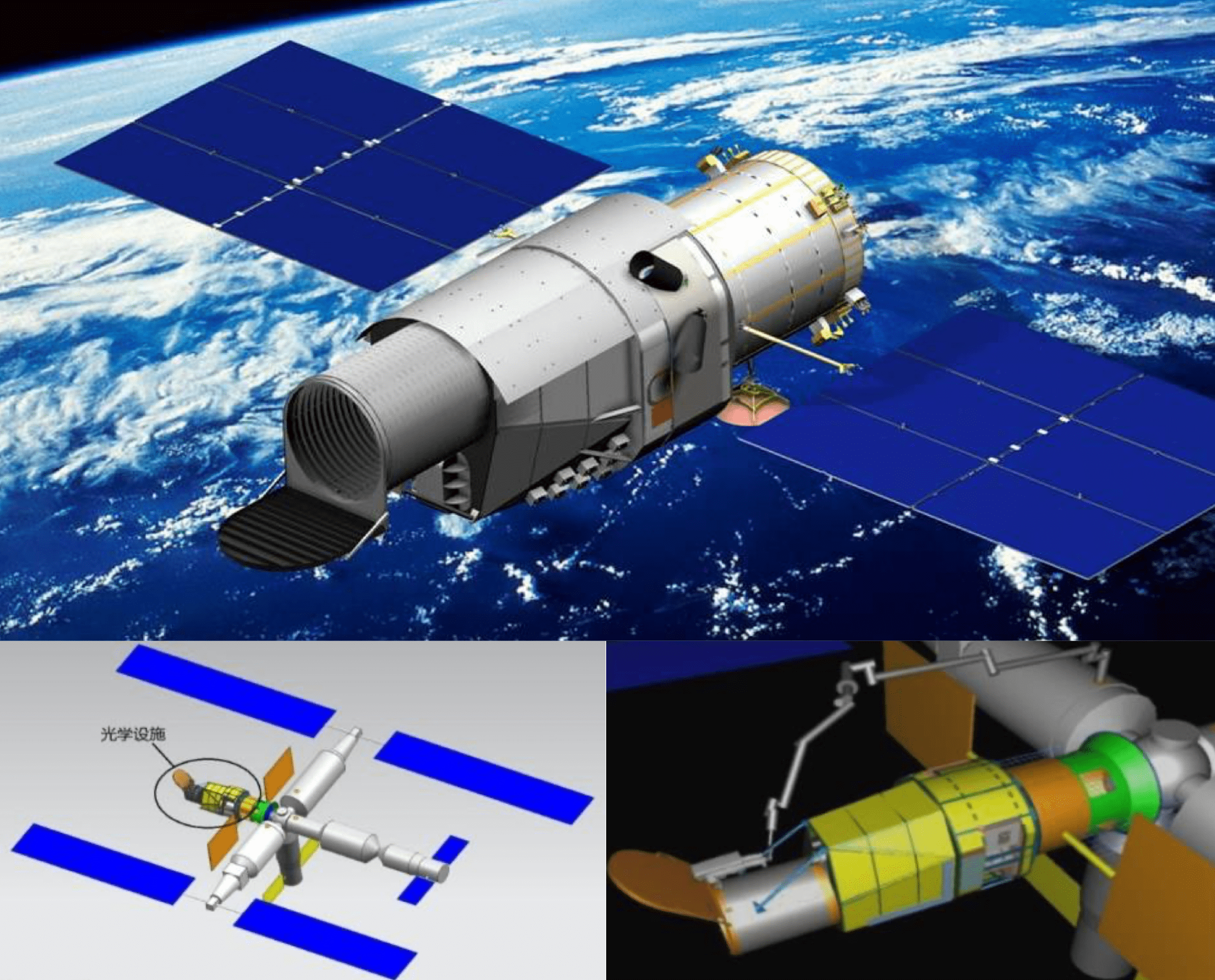

Nel 2024 la Cina ha in programma di lanciare anche il suo primo telescopio spaziale in orbita bassa terrestre, con obbiettivi e caratteristiche molto simili all’Hubble Space Telescope. Il suo nome ufficiale non è ancora stato rivelato ma attualmente viene chiamato con due nomi diversi. Il primo è Xuntian, tradotto come “Incrociatore del cielo” o “Pattugliatore del cielo” e il secondo è CSST, o Chinese Space Station Telescope. Quest’ultimo nome rappresenta anche il motivo per cui ne parliamo ora. Il CSST sarà infatti capace di attraccare alla Stazione Spaziale Cinese per permettere ai Taikonauti delle riparazioni o rifornimenti. Facciamo ora un passo indietro prima di approfondire meglio le caratteristiche di questo telescopio.

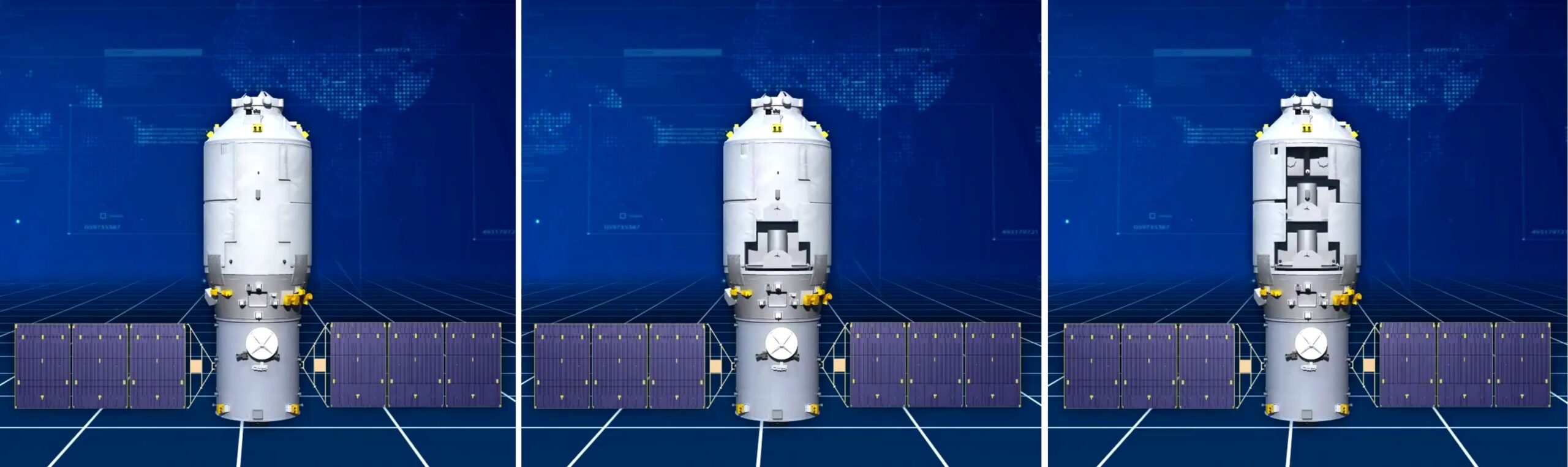

Il progetto ha iniziato a svilupparsi nel 2009, come idea di un telescopio spaziale indipendente, e nel 2012 si è poi pensato di renderlo un vero e proprio modulo della Stazione Spaziale Cinese, in grado di compiere osservazioni direttamente da lì. Nel 2014 si decide nuovamente di separarlo, ma di mantenere l’idea di un attracco, in modo da rendere il telescopio più modulabile e allungarne la durata operativa. Una volta agganciato, sarà infatti possibile sia rifornirlo di carburante, sistemare eventuali malfunzionamenti o danni, ma anche aggiornarlo, sostituendo apparecchiature elettroniche, sistemi di raffreddamento, strumenti scientifici e perfino i sistemi di propulsione del telescopio.

Quest’ultimo sarà infatti dotato di un sistema propulsivo proprio, necessario ovviamente per muoversi da e verso la stazione, ma anche per aggiustare la sua orbita. Trovandosi ad una quota di soli 400 km, dovrà periodicamente compensare l’attrito atmosferico. La durata prevista di questo telescopio è infatti di 10 anni, dal 2024 al 2034, in linea con la durata della Stazione. Il progetto di questo telescopio è stato però reso pubblico solo nel 2017, e si sa ancora poco. Sarà lanciato quasi sicuramente da un Lunga Marcia 5. Con un peso di 15500 kg, questo vettore è infatti l’unico attualmente in grado di portarlo in orbita. Forse non sarà l’unico nel 2024, ma per un progetto di questo tipo servirà un razzo collaudato e con un alto grado di affidabilità.

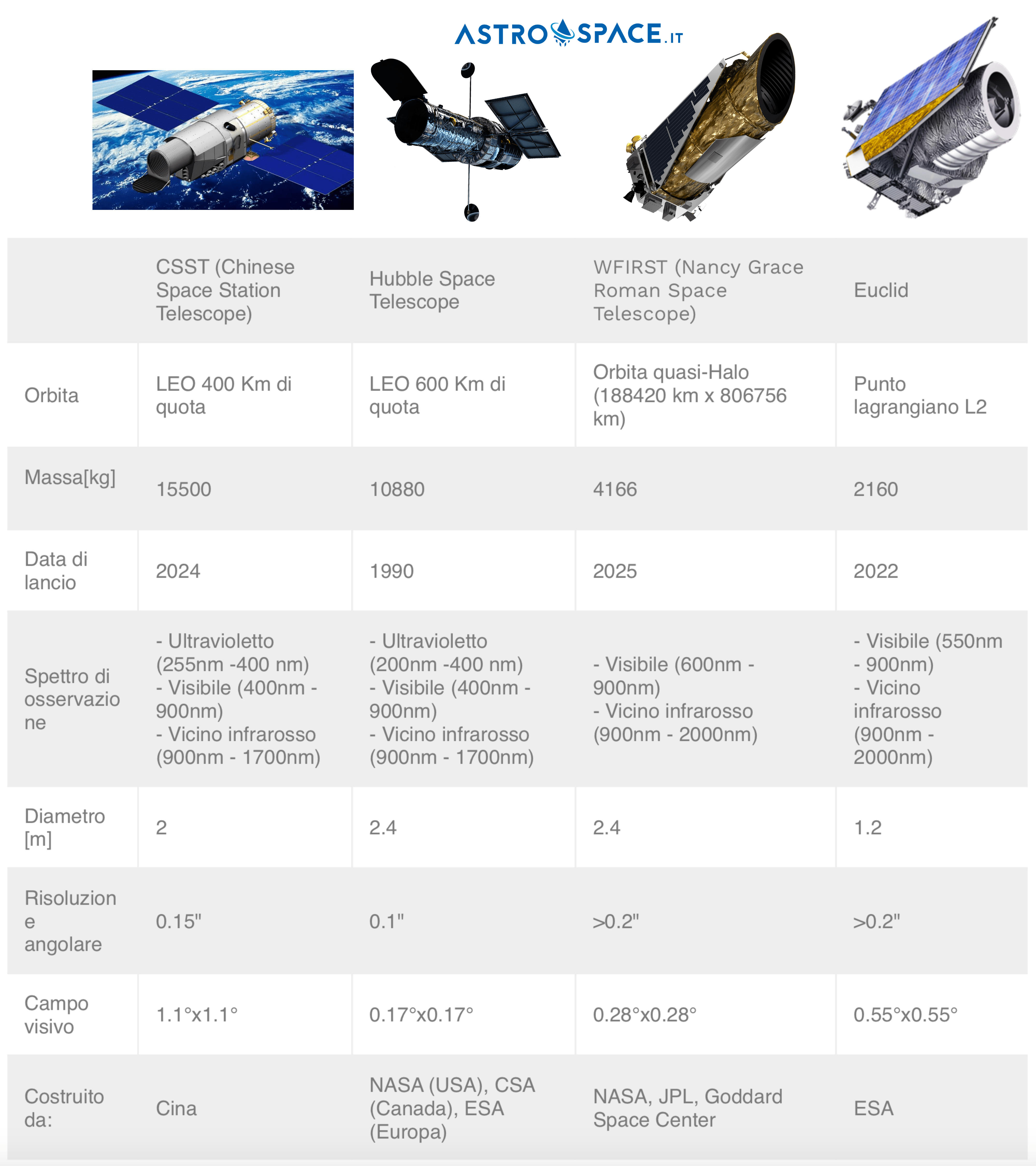

La scienza del nuovo Telescopio Spaziale Cinese

L’obbiettivo scientifico del telescopio cinese è molto simile a quello del telescopio spaziale Hubble. Le frequenze dello spettro che andranno ad osservare sono infatti simili: dall’ultravioletto a 255 nm per il CSST e da 250 per l’Hubble, fino ai 1700 nm di infrarosso per entrambi. Anche il diametro dell’ottica è simile: 2 metri per il CSST e 2.4 metri per l’Hubble.

Gli obbiettivi da osservare per il telescopio cinese varieranno dallo studio di gruppi di galassie, singole galassie attive e anche quelle in formazione. Studierà anche la nostra, la Via Lattea, osservando la sua struttura, la formazione delle stelle e anche il comportamento di quelle nane. Infine, potrà anche studiare il nostro sistema solare, dagli asteroidi vicini alla Terra fino ai transnettuniani, passando ovviamente per l’osservazione di tutti i pianeti. Una delle differenze con il telescopio Hubble sarà il campo visivo particolarmente più ampio, e l’aggiunta di uno spettrografo oltre alla fotocamera principale.

Attualmente si pensa che almeno una volta ogni uno o due anni il CSST dovrà attraccare alla stazione spaziale cinese. Per questa sua caratteristica, oltre ai due nomi principali, il telescopio viene spesso chiamato con la sigla CSS-OM (Chinese Space Station Optical Module).

Entro la fine del 2021 è previsto il completamento del primo modello di qualificazione. Sarà un prototipo dotato della strumentazione scientifica, quella che ovviamente richiede più tempo e attenzione per essere costruita. Entro la fine del 2023 dovrebbe poi essere completato il modello di volo.

Shenzou e Tianzhou, una sfida logistica

Per assemblare una stazione non bastano dei lanciatori pesanti ma servono anche dei veicoli che possano trasportare degli esseri umani e i rifornimenti in modo costante. Per vincere questa sfida, Pechino ha investito molto in un nuovo lanciatore, il Lunga Marcia 7 e la navicella cargo Tianzhou.

Il Lunga Marcia 7 è uno dei tre nuovi lanciatori introdotti da Pechino nell’ultima decade, destinati ad ampliare le possibilità di lancio della Cina e allo stesso tempo eliminare la miscela tossica utilizzata nei Lunga Marcia precedenti al 5. Se pur con soli tre lanci e un recente fallimento, il Lunga Marcia 7 sarà la chiave per il trasporto della Tianzhou.

La Tianzhou è invece la più moderna delle navicelle attualmente operative in Cina. Lanciata per la prima volta nel 2017, questa navicella ha già dimostrato molto. In tale missione ha infatti per la prima volta effettuato il Rendezvous e l’attracco in modo autonomo con la Tiangong 2 (la precedente stazione spaziale cinese). Il risultato più incredibile fu allora il rifornimento di carburante alla Tiangong-2, dimostrando per la prima volta la capacità cinese di maneggiare fluidi in ambiente spaziale.

Da un punto di vista tecnico, la Tianzhou è basata sui primi moduli lanciati dalla Cina (Tiangong 1 e 2) che erano dei veri e propri esperimenti per arrivare a sviluppare la stazione modulare di cui parliamo oggi. Da un punto di vista tecnico, la Tianzhou è basata sui primi moduli lanciati dalla Cina (Tiangong 1 e 2) che erano dei veri e propri esperimenti per arrivare a sviluppare la stazione modulare di cui parliamo oggi. La capsula cargo è divisa in due moduli: uno di servizio ed un secondo che ospita i rifornimenti, la cui massa trasportabile ammonta a 6500kg su un totale dei 13500kg dell’intera navicella. La capacità di Tianzhou è pertanto molto simile all’americana Cygnus e le due giapponesi HTV e HTV-X, ma comunque inferiore all’europea ATV che raggiungeva oltre 7500kg di carico utile.

Il modulo di servizio di Tianzhou

Nel modulo di servizio si trovano tutti i sitemi di propulsione, alimentazione e comunicazione della navicella. Particolarmente interessante è l’apparato propulsivo, che presenta quattro motori principali da 490 N ciascuno, e altri otto più piccoli per il controllo d’assetto. I primi sono eredità del programma di esplorazione lunare Chang’e, mentre gli otto serbatoi del carburante sono direttamente derivati dalla Shenzhou secondo diverse indiscrezioni.

Come già accennato, uno dei compiti della Tianzhou sarà il trasferimento di una quantità di propellente dai serbatoi al modulo Tianhe. Questa scelta di design garantirà un certo grado di indipendenza della stazione dalle visite delle altre capsule, che altrimenti dovrebbero effettuare delle brevi spinte per mantenere stabile l’orbita della Tiangong. L’alimentazione della navicella avviene tramite due panelli solari con un’area totale di 24 metri quadri. I sistemi presenti per il controllo dei panelli sono molto simili a quelli di Tianhe, ed è pertanto ragionevole supporre che il design sia stato semplicemente riutilizzato. La potenza massima generata dei panelli è 4500 W la cui media nel corso della missione scende a 1900 W.

Il modulo cargo di Tianzhou

Della parte cargo, lunga 5m esistono invece tre varianti. Nella versione totalmente pressurizzata il volume trasportabile è pari 15 metri cubi, ma questa versione è adibita per il solo trasporto di rifornimenti ed esperimenti interni alla stazione. La seconda versione della Tianzhou, presenta un modulo pressurizzato ridotto che lascia spazio anche una sezione non pressurizzata per ospitare degli esperimenti da posizionare all’esterno della Stazione. Tale caratteristica ricorda molto quanto visto nella capsula giapponese HTV.

Esiste infine la possibilità di avere un modulo cargo completamente non pressurizzato, sempre per esperimenti o pezzi di ricambio della nuova Tiangong. Quest’ultima versione è simile alla Progress M-MIM2, utilizzata per trasportare alla ISS il modulo Poisk. La capsula cargo è divisa in due moduli, uno di servizio in cui vi sono i motori per il controllo orbitale da 490 N ciascuno e altri più piccoli per il controllo d’assetto. Della parte cargo esistono invece tre varianti.

La prima è completamente pressurizzata per il solo trasporto di rifornimenti ed esperimenti interni alla stazione. La seconda versione presenta anche una sezione non pressurizzata per ospitare esperimenti da posizionare all’esterno della Stazione. Esiste infine la possibilità di avere un modulo cargo completamente non pressurizzato, sempre per esperimenti o pezzi di ricambio della nuova Tiangong. Quest’ultima versione è simile alla Progress M-MIM2, utilizzata per trasportare alla ISS il modulo Poisk. La massa al lancio di Tianzhou è circa 13 tonnellate di cui approssimativamente 6 sono di carico utile, un valore molto simile a quello della prima capsula cargo Dragon.

Gli astronauti cinesi si chiamano Taikonauti

Per trasportare esseri umani nello spazio, Pechino farà affidamento sulla già rodata Shenzhou lanciata dal Lunga Marcia 2F (unico razzo cinese a lanciare esseri umani). Era emersa anche la possibiltà di utilizzare il LM-7 con la Shenzhou, tuttavia ad oggi non ci sono elementi che suggeriscano che questa transizione avvenga. Il motivo di questa scelta potrebbe essere duplice.

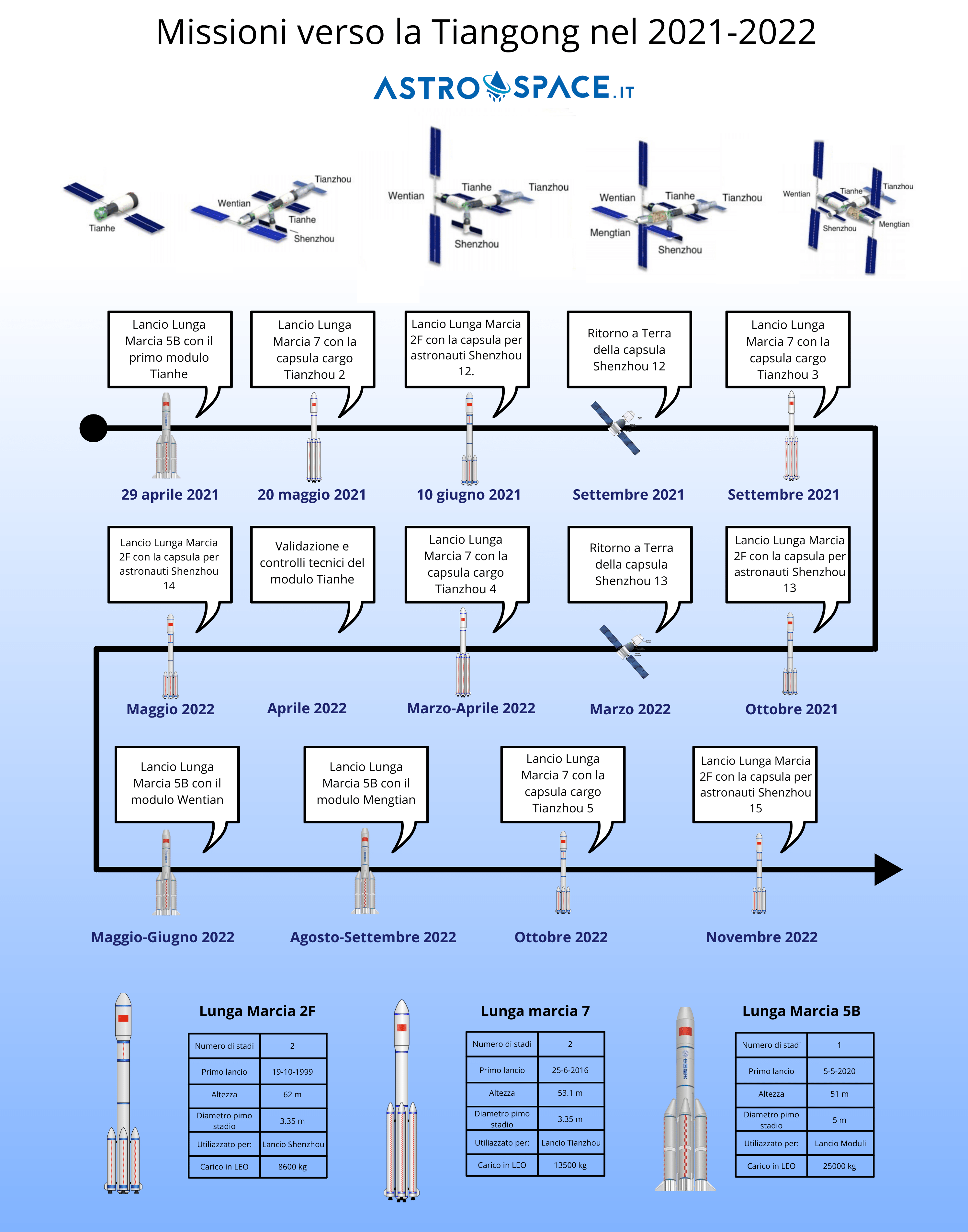

Da una parte la volontà di utilizzare due vettori diversi permetterebbe tempi di lancio molto più brevi tra la Shenzhou e la Tianzhou. Infatti, ad oggi, esiste solo un pad per ciascuno dei due Lunga Marcia citati. Una seconda ragione per non utilizzare la Shenzhou sul LM-7 potrebbe essere anche il basso numero di lanci finora effettuati da questo vettore: solo 3, di cui un fallimento. La CAST ha dichiarato che per completare la nuova Stazione serviranno 12 lanci totali, di questi, 4 saranno Tianzhou e 4 Shenzhou. I restanti quattro saranno i lanci dei tre moduli e del telescopio spaziale. Questi ultimi sono a bordo di una variante particolare del vettore pesante Lunga Marcia 5, la 5B.

Gli sforzi per gestire una stazione spaziale non si fermano però solo alla logistica, ma servono anche persone qualificate per portare a termine missioni molto complesse. Pertanto, la CMSA ha annunciato di aver completato la selezione della terza classe di taikonauti. La prima fu fatta nel 1998 e portò alla “creazione” di 14 astronauti, la seconda nel 2010 da cui ne vennero selezionati 10. Questa volta salgono invece a 18.

Si stratta di 7 piloti, 7 ingegneri e 4 esperti di carico e per la prima volta sono presenti anche dei civili. Fra di loro è stata selezionata una sola donna. Purtroppo la divisione volo umano della Cina è subordinata all’Esercito Popolare di Liberazione (nome ufficiale dell’esercito cinese), quindi non ci è dato sapere le identità di questi 17 uomini e una donna.

Il ruolo di un lanciatore pesante

L’ultimo tassello fondamentale di tutto lo sforzo cinese per costruire questa stazione è il vettore pesante necessario per lanciare i gli imponenti moduli ed il telescopio Xuntian. Il razzo in questione è il Lunga Marcia 5B, una variante del normale Lunga Marcia 5 che presenta un fairing molto più grande e manca del secondo stadio.

Il design del LM-5 adotta una filosofia di riutilizzo delle parti, una cosa molto frequente nel design dei lanciatori cinesi. Nel caso del LM-5 i quattro boosters laterali derivano dal primo stadio del LM-7 che a sua volta è lo stesso del LM-8, ed in futuro verrà anche impiegato dal LM-6A. Discorso diverso per il primo e secondo stadio del LM-5, che impiegano degli stadi “unici”. In particolare, lo sviluppo del primo stadio e dei suoi motori si è rivelato uno degli elementi più complessi di tutto il progetto LM-5.

Prima di testare il LM-5B gli ingeneri cinesi hanno dovuto infatti affrontare un sfida senza precedenti per riprogettare i motori YF-77 del primo stadio. Nel secondo lancio (2017) il LM-5 fallì nel portare un satellite in orbita geostazionaria. A seguito delle indagini si riscontrò un difetto nel design delle turbopompe dei motori a idrogeno e ossigeno liquido. Dopo una pesante revisione la Cina è infine riuscita a sistemare i difetti nelle turbopompe. Negli ultimi 11 mesi ha poi lanciato ben quattro LM-5 con carichi molto importanti come Tianwen-1 e la recente Chang’e 5.

Il ritardo del LM-5 è anche il ritardo della Stazione dato che il modulo Tianhe-1 sarebbe stato lanciato nel 2018, ma i problemi appena citati con il LM-5 hanno spostato la data prima al 2020, e poi al 2021 per la pandemia globale. Visti i recenti successi è però molto probabile che nel 2021 sia veramente possibile iniziare i lanci dei moduli della nuova Stazione Spaziale. Il LM-5B è stato testato con successo nel maggio 2020 con a bordo una capsula per il trasporto umano di nuova generazione. Purtroppo non ci è dato sapere se tale capsula sarà impiegata anche per il trasporto alla Stazione oppure solo per le future ambizioni lunari, in ogni caso, qui ne abbiamo parlato nel dettaglio.

Cooperazione internazionale

Uno degli obbiettivi più importanti della nuova Stazione Spaziale Cinese sarà coinvolgere il maggior numero possibile di istituzione straniere. Il prima passo di una collaborazione è già avvenuto, con l’aiuto dell’UNOOSA, l’ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite. Nel 2019 sono infatti stati selezionati sei esperimenti da portare sulla nuova Stazione, più altri tre da gestire con condizioni più stringenti. Il tutto è stato possibile tramite un bando congiunto tra UNOOSA e la CMSA, ossia l’agenzia che si occupa dei programmi di volo umano nel programma spaziale cinese. Nella tabella seguente l’elenco dei nove esperimenti approvati da UNOOSA e CMSA.

[wptb id=9657]

Non tutte le opportunità di collaborazione si concretizzano però. Anche l’Italia avrebbe dovuto collaborare alla Stazione Spaziale Cinese, anche in modo industriale. Si discuteva anche della costruzione di alcuni moduli pressurizzati in Italia, e Samantha Cristoforetti aveva già intrapreso degli addestramenti congiunti con astronauti cinesi. Nel 2019 questa collaborazione con la Cina si interruppe bruscamente, probabilmente per motivi politici e di sicurezza nazionale, legati alla volontà italiana di entrare nel programma Artemis.

Spazio D’Oriente viene pubblicato a cadenza mensile per raccontare e spiegare il settore spaziale cinese. Spazio D’Oriente è una rubrica progettata e scritta da Nicolò Bagno.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.