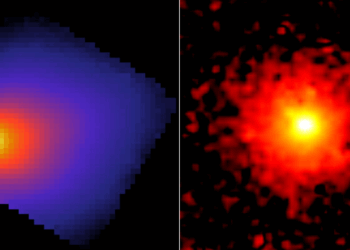

Le aurore di Giove, le più potenti del Sistema Solare, si rivelano ancora più complesse e dinamiche grazie alle ultime osservazioni del James Webb Space Telescope. I dati, raccolti dalla fotocamera NIRCam il 25 dicembre 2023, hanno mostrato variazioni luminose sorprendenti, alcune delle quali sfuggono ancora alle attuali spiegazioni fisiche.

Le aurore si generano quando particelle cariche penetrano nell’atmosfera di un pianeta in prossimità dei poli magnetici e interagiscono con i gas atmosferici, producendo luce. Sulla Terra, questo avviene principalmente a causa del vento solare, ma nel caso di Giove, la situazione è molto più estrema.

Il pianeta possiede un campo magnetico molto più intenso e cattura particelle sia dal Sole che dalla sua luna vulcanica Io, che contribuisce con materiali espulsi dalle sue eruzioni. Queste particelle vengono accelerate a velocità elevate e, colpendo l’atmosfera gioviana, generano aurore centinaia di volte più energetiche di quelle terrestri.

Aurore che si accendono e spengono in pochi secondi

Il team guidato da Jonathan Nichols dell’Università di Leicester ha sfruttato la sensibilità infrarossa di Webb per osservare l’emissione dello ione triidrogeno (H₃⁺), un tracciante chiave delle condizioni nell’alta atmosfera gioviana.

Si pensava che queste emissioni cambiassero lentamente, su scale di tempo di diversi minuti, ma i dati di Webb hanno rivelato che l’intera regione aurorale “scintilla” con variazioni anche al secondo, suggerendo dinamiche molto più rapide e instabili.

Secondo Nichols, questa variabilità potrebbe essere cruciale per comprendere i meccanismi di riscaldamento e raffreddamento dell’atmosfera superiore del pianeta. Inoltre, grazie all’osservazione simultanea con il telescopio Hubble in ultravioletto, il team ha potuto confrontare direttamente le immagini nei due intervalli spettrali, trovando però un’anomalia inattesa: alcune delle regioni più brillanti osservate da Webb non avevano alcun corrispettivo nei dati di Hubble.

Una firma luminosa ancora senza spiegazione

Questo disallineamento tra i due set di dati ha lasciato perplessi i ricercatori. Per spiegare l’emissione osservata da entrambi i telescopi, sarebbe necessaria una combinazione di grandi quantità di particelle a bassa energia, cosa che finora si riteneva improbabile.

La scoperta apre quindi degli interrogativi sulle modalità di interazione tra campo magnetico, particelle e atmosfera, e indica che il comportamento energetico delle aurore gioviane potrebbe non essere ancora del tutto compreso.

Il prossimo passo sarà confrontare questi dati con quelli della sonda Juno, attualmente in orbita attorno a Giove, per cercare indizi sull’origine dell’emissione misteriosa. Nuove osservazioni con Webb sono già in programma, con l’obiettivo di approfondire la comprensione dell’ambiente spaziale gioviano e delle sue dinamiche atmosferiche estreme.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, è reperibile qui.