A partire da oggi, il giorno 2 di ogni mese uscirà questa nuova rubrica, chiamata Cronache dal James Webb. Ogni mese raccoglieremo in questo approfondimento le principali notizie, scoperte e aggiornamenti riguardanti il James Webb, comprese anche le ricerche effettuate con i dati di questo incredibile telescopio.

In questa rubrica racconteremo le principali scoperte e osservazioni del James Webb divise in tre categorie: Dall’Universo primordiale, per le osservazioni più lontane; Dalla Galassia, e oltre, per tutte le scoperte relative alla nostra galassia e ai suoi “dintorni”; Dal Sistema Solare, per le foto e ricerche relative ai pianeti e al Sistema Solare. Infine, un ultimo aggiornamento chiamato Come sta Webb, dove ogni mese aggiorneremo sullo status ed eventuali problemi che sta affrontando il James Webb.

Il Webb, partito il 25 dicembre 2021 a bordo di un Ariane V, si trova da un anno e mezzo nel punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole, a 1.5 milioni di km dal nostro pianeta. La missione procede in maniera nominale, e grazie alla suite di strumentazione avanzata a bordo del veicolo, sta permettendo agli scienziati di ottenere molti importanti risultati sull’Universo lontano, così come su quello più vicino a noi. Raccontando un cosmo che non smette mai di stupirci. Ecco cosa è successo nell’ultimo mese, e qualcosa in più.

Dall’Universo primordiale

Di recente, i ricercatori hanno utilizzato il JWST per scoprire il buco nero supermassiccio attivo più distante mai osservato finora. Il buco nero si trova nella galassia CEERS 1019, esistente poco più di 570 milioni di anni dopo il Big Bang, ed è meno massiccio di qualsiasi altro buco nero primordiale identificato.

Webb ha identificato anche altri due buchi neri più piccoli, già presenti 1 e 1.1 miliardi di anni dopo il Big Bang, e undici galassie esistenti quando l’Universo aveva da 470 a 675 milioni di anni. Questi risultati aprono nuove prospettive sulla formazione dei buchi neri e delle galassie lontani, offrendo una visione senza precedenti dell’Universo primordiale.

Di seguito, un video del sondaggio CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) che con il JWST ha rivelato migliaia di galassie mai viste prima. Il video inizia con galassie vicine e si sposta verso altre meno sviluppate nell’Universo lontano, inclusa la Galassia di Maisie, che si è formata 13.4 miliardi di anni fa. Credits: Frank Summers (STScI), Greg Bacon (STScI), Joseph DePasquale (STScI), Leah Hustak (STScI),

Tra i numerosi oggetti trovati dal JWST nell’Universo primordiale, alcuni molto lontani ma estremamente luminosi erano stati classificati come galassie, pur sfidando le simulazioni cosmologiche standard. Uno studio recente ha suggerito che alcuni di essi potrebbero invece essere stelle oscure, le prime stelle dell’Universo, composte principalmente di idrogeno ed elio e alimentate dal riscaldamento della materia oscura.

Questa interpretazione corrisponderebbe bene ai dati di Webb, sia in termini di spettri delle sorgenti che di risoluzione angolare. Attualmente non vediamo stelle oscure perché, nel corso dell’evoluzione delle protogalassie, il loro combustibile di materia oscura viene allontanato, facendole collassare in normali stelle o buchi neri. Confermare l’esistenza di stelle oscure attraverso osservazioni di JWST sarebbe un enorme passo avanti nella nostra comprensione dell’Universo, ma richiede ulteriori dati.

All’interno dell’indagine JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), sempre tra le osservazioni Webb dei primordi dell’Universo, il Webb ha scoperto prove di molecole e polvere a base di carbonio nel cosmo primordiale, solo 1 miliardo di anni dopo il Big Bang.

La presenza di molecole simili a idrocarburi policiclici aromatici suggerisce che le stelle supercalde di prima generazione, come le stelle di tipo “Wolf-Rayet” che sono in procinto di esplodere in supernova, potrebbero essere state progenitrici di queste molecole di carbonio.

Dalla Galassia, e oltre

Il Webb continua a regalare anche spettacolari viste del cosmo, così come spettroscopia dettagliata delle numerosi sorgenti che lo popolano. In occasione del primo anniversario dall’inizio della sua attività scientifica, il 12 luglio 2023 è stato rilasciato uno spettacolare scatto di una regione di formazione stellare nel complesso di nubi Rho Ophiuchi, situato a 390 anni luce dalla Terra nella costellazione di Ofiuco della nostra Galassia.

L’immagine mostra giovani stelle in formazione, circondate da densi agglomerati di gas e polvere cosmica che possono dare origine a nuovi astri. I getti rilasciati dalle giovani stelle illuminano l’idrogeno molecolare in rosso. La foto offre nuove chiarezza e dettagli sul ciclo di vita stellare e fornisce informazioni su fenomeni cosmici poco conosciuti.

Gli strumenti a infrarosso di Webb hanno immortalato anche una coppia di giovani stelle in formazione, note come Herbig-Haro 46/47 (vediamo lo scatto in copertina a questo articolo). L’immagine mostra le stelle avvolte da un disco di gas e polvere, che alimenta la loro crescita.

I dettagli ad altissima risoluzione ottenuti con JWST includono lobi a ventaglio, getti di materiale espulso, e una nuvola blu di polvere e gas. La nebulosa circostante influenza la forma dei getti emessi dalle due stelle centrali. Nel corso di milioni di anni, queste stelle si formeranno completamente, consentendo binarie di essere il fulcro della scena, su uno sfondo di galassie.

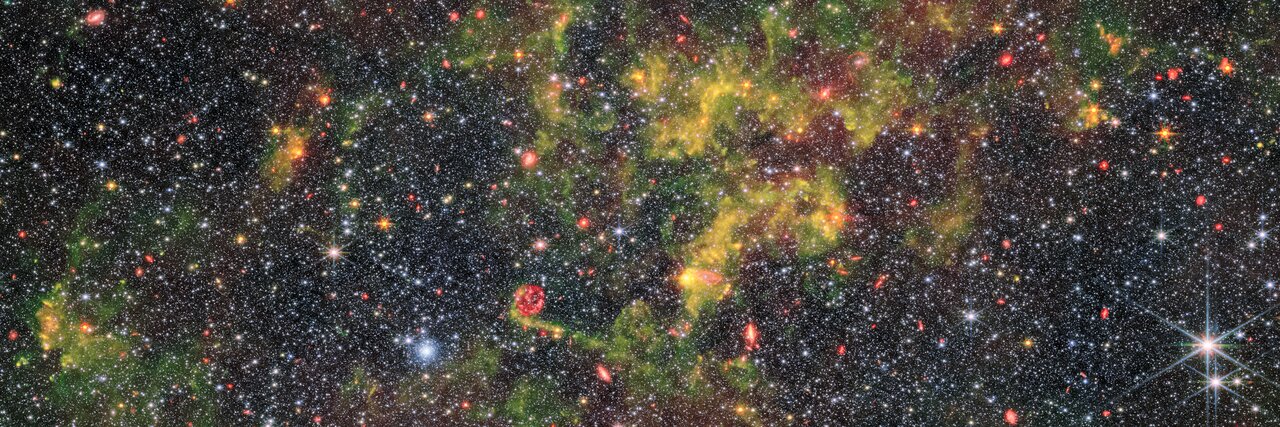

Allontanandoci dalla nostra Galassia passiamo a un suo vicino galattico a bassa metallicità, la galassia irregolare NGC 6822. Caratterizzata da una scarsa presenza di elementi metallici, ovvero diversi dall’idrogeno ed elio, è molto interessante come oggetto di studio per meglio comprendere l’Universo primordiale, i processi di formazione stellare e l’evoluzione della polvere cosmica.

La storia di NGC 6822 risale al 1884, quando fu erroneamente classificata come una “nebulosa estremamente debole” della nostra Via Lattea. Negli anni successivi, Edwin Hubble studiò approfonditamente l’oggetto, dimostrando che vi appartenevano corpi celesti posizionati al di fuori della Via Lattea. Le indagini sono comunque proseguite fino ai giorni nostri, con il Webb che continua a esplorarne i dettagli.

Nella fireworks galaxy invece, o NGC 6946, i dati di Webb hanno rilevato grandi quantità di polvere all’interno di due supernove, SN 2004et e SN 2017eaw. Questa scoperta supporta la teoria secondo cui le supernove svolgono un ruolo chiave nel fornire polvere all’Universo primordiale. Lo strumento per il medio infrarosso MIRI ha permesso di rilevare la polvere nelle supernove, aprendo nuove possibilità di ricerca sulle origini della polvere cosmica e il suo impatto sulle stelle e i pianeti nel nostro Universo.

Infine la collaborazione MINDS, guidata dal Max Planck Institute for Astronomy, ha scoperto l’acqua nella regione interna di un disco di gas e polvere attorno alla giovane stella PDS 70. Questo è il primo rilevamento di acqua in un disco che ospita almeno due pianeti. Gli astronomi ritengono che la presenza d’acqua in quella zona favorisca la formazione di pianeti terrestri abitabili. Le osservazioni con lo strumento MIRI a bordo del JWST hanno rivelato che l’acqua si trova in forma di vapore caldo. Questa scoperta suggerisce un meccanismo per fornire acqua ai pianeti durante la loro formazione, contribuendo all’abitabilità.

Dal Sistema Solare

In quest’ultimo periodo, il JWST sta contribuendo a svelare anche alcuni segreti sulle lune di Giove, in particolare Ganimede, la più grande, e Io, la più vulcanica dell’intero Sistema Solare.

Su Ganimede il telescopio ha mostrato prove della presenza di perossido di idrogeno, finora solamente teorizzata. Studi precedenti infatti, avevano suggerito che l’influenza del campo magnetico di Giove su Ganimede potesse portare alla formazione di perossido di idrogeno a causa dell’irradiazione del ghiaccio d’acqua sulla sua superficie. Ora, il Webb ha rivelato una banda di assorbimento a 3.5 micrometri, che indica la presenza di perossido di idrogeno soprattutto nelle regioni settentrionali di Ganimede.

È stato anche osservato che il composto è presente principalmente a latitudini inferiori e sul lato opposto della luna. Una distribuzione notevolmente diversa rispetto a Europa, dove il perossido di idrogeno si concentra principalmente vicino all’equatore.

I ricercatori hanno sottolineato che queste scoperte contribuiscono a una migliore comprensione del campo magnetico di Ganimede e del suo impatto sulla chimica di superficie della luna. Il processo di formazione del perossido di idrogeno è influenzato dalle radiazioni della magnetosfera di Giove, che bombardano la superficie di Ganimede e di Europa, convertendo il ghiaccio d’acqua in altri composti.

Su Io, il Webb ha dimostrato per la prima volta una connessione tra l’eruzione vulcanica e la specifica caratteristica di emissione del gas monossido di zolfo (SO) attraverso transizioni “proibite”. Le misurazioni di alcune regioni, tra cui la zona vulcanica Loki Patera e un’eruzione particolarmente brillante a Kanehekili Fluctus, hanno rivelato che il monossido di zolfo eccitato proviene effettivamente dalle bocche vulcaniche.

Queste scoperte forniranno una prospettiva unica sugli eventi vulcanici su Io, l’unica luna vulcanicamente attiva del sistema solare, e potrebbero contribuire alla comprensione di altri sistemi planetari come Saturno, Urano e Nettuno, su cui il JWST è stato utilizzato anche per studi scientifici. Ulteriori osservazioni di Io sono programmate per agosto 2023, con lo spettrometro NIRSpec di Webb.

Come sta Webb?

Al momento la missione JWST procede nominalmente. Il Webb si trova in orbita attorno al punto lagrangiano L2 e la sua posizione attuale può essere seguita qui.

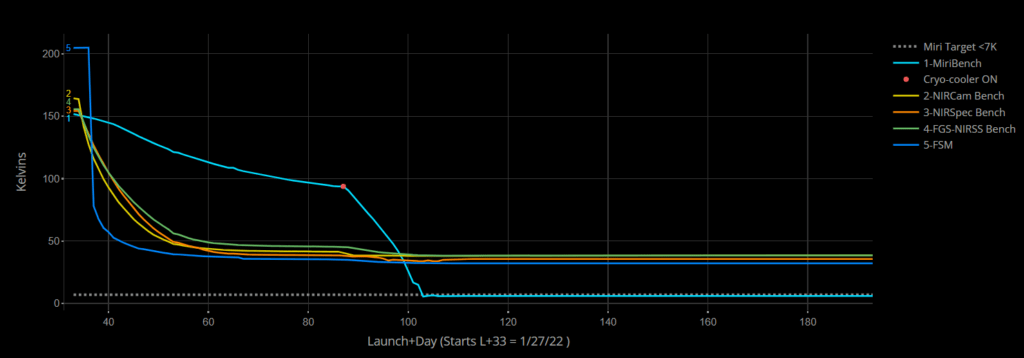

Le temperature della strumentazione a bordo e dell’intero veicolo sono disponibili in questa pagina. I valori sono arrotondati al numero intero più vicino e visualizzate nella scelta dell’utente tra Farenheit o Celsius, insieme a Kelvin tra parentesi.

Il controllo della temperatura è un aspetto vitale della progettazione, dell’ingegnerizzazione e delle operazioni di Webb. Si sfruttano infatti numerosi punti di monitoraggio, per avere un’indicazione precisa dello stato generale della temperatura e delle tendenze.

Nel grafico soprastante, vediamo l’andamento delle temperature degli strumenti dal giorno del lancio al giorno lancio+x. Gli strumenti scientifici si trovano all’interno dell’ISIM (Integrated Science Instrument Module), mentre il Fine Steering Mirror si trova all’interno della sporgenza al centro dello specchio primario.

Ogni sensore di temperatura si trova sul “banco” dello strumento, che è la struttura principale che contiene l’ottica e i componenti dello strumento.

Appuntamento al prossimo mese, il 2 settembre, per la seconda edizione di “Cronache dal James Webb”.