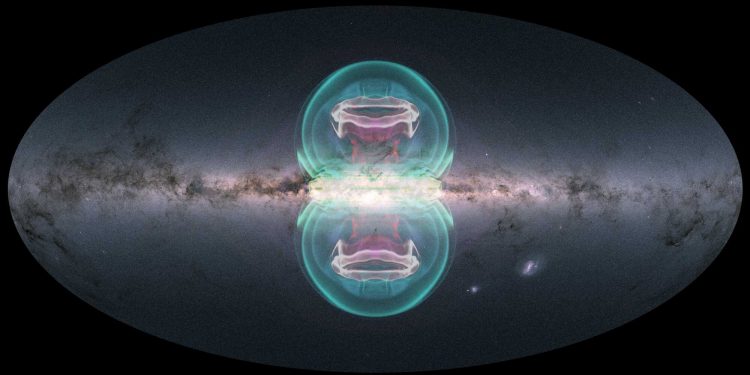

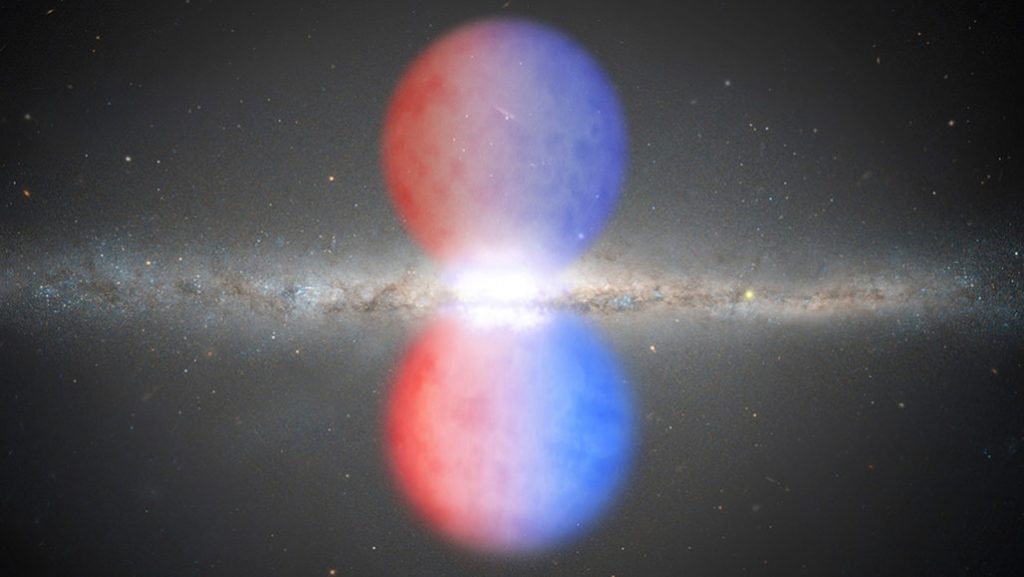

Nel 2020 il telescopio a raggi X eRosita ha osservato due enormi bolle che si estendono molto al di sopra e al di sotto del centro della nostra galassia. Si tratta di agglomerati di raggi cosmici, quindi radiazione ad alta energia. Da allora, gli astronomi hanno discusso molto sulla loro origine. Soprattutto perché nel 2010 anche il telescopio Fermi aveva osservato delle bolle, immerse in una nebbia di particelle cariche al centro della Via Lattea. Il loro contenuto era sconosciuto, fino a oggi.

Bolle di raggi cosmici e buchi neri supermassicci

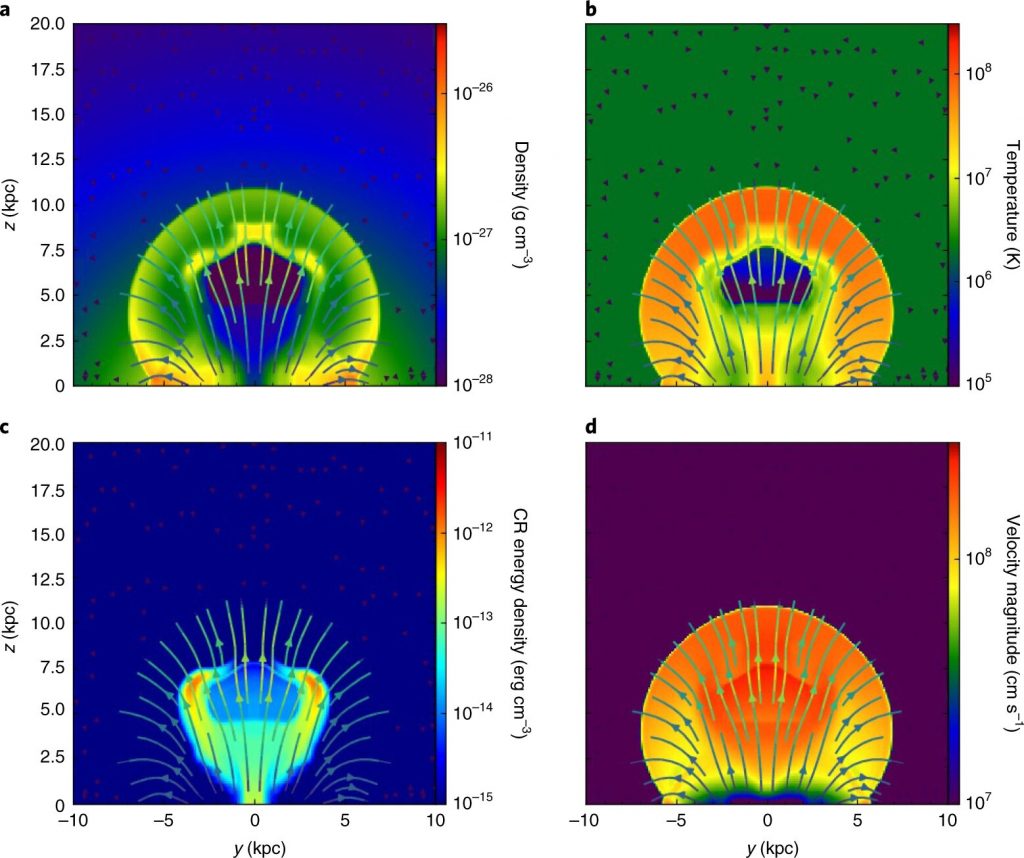

Ora uno studio, guidato dall’Università del Michigan in collaborazione con la National Tsing Hua University in Taiwan e l’Università del Wisconsin, suggerisce che le bolle di eRosita inglobino quelle di Fermi. E che siano il risultato dello stesso potente getto di attività dal buco nero supermassiccio Sagittarius A*, al centro della Via Lattea. I risultati delle simulazioni utilizzate nella ricerca mostrano che il buco nero ha iniziato a rigettare materiale circa 2,6 milioni di anni fa. L’evento è durato circa 100.000 anni.

“Le nostre scoperte sono importanti, nel senso che ora dobbiamo capire come i buchi neri interagiscono con le galassie in cui si trovano all’interno” afferma l’astronomo Mateusz Ruszkowski, coautore dello studio. “Perché questa interazione consente a questi buchi neri di crescere in modo controllato, invece che incontrollabile?”.

Le bolle eRosita espanse dalle bolle di Fermi

Le bolle osservate da eRosita e Fermi sono di particolare interesse per gli scienziati. Infatti si tratta di un fenomeno che avviene al centro della nostra Via Lattea: la vicinanza del Sistema Solare alle bolle permetterà di raccogliere molti dati. Essi forniranno indizi molto utili per una comprensione ulteriore.

Intanto le osservazioni mostrano che le strutture a forma di bolla osservate con eRosita sono alte 11 kiloparsec. Un parsec equivale a 3,26 anni luce, perciò l’altezza delle bolle corrisponde a quasi 36.000 anni luce. Per fare un confronto, la Via Lattea ha un diametro di 30 kiloparsec e il nostro sistema solare risiede a circa 8 kiloparsec dal centro della galassia.

Secondo i ricercatori, le bolle eRosita sono espanse dall’onda d’urto energetica espulsa dalle bolle di Fermi. Sono infatti circa due volte più grandi delle bolle di Fermi.

Due modelli per spiegare le bolle

Ci sono due modelli che spiegano queste bolle:

- Il deflusso di radiazione energetica all’interno di queste bolle sarebbe guidato da uno starburst nucleare. Ovvero un evento in cui una stella esplode in supernova e rilascia nello spazio materiale molto energetico.

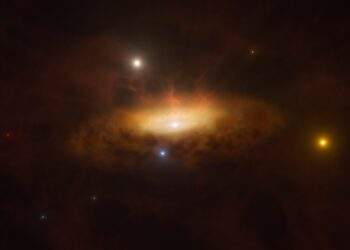

- Il deflusso sarebbe guidato invece dall’energia espulsa dal buco nero supermassiccio al centro della galassia.

Le simulazioni del team di ricercatori responsabile dello studio sostengono il secondo modello. Questi “deflussi” provenienti dai buchi neri si verificherebbero quando il materiale viaggia verso il buco nero, ma non attraversa mai l’orizzonte degli eventi. Poiché parte di questo materiale viene rigettato nello spazio, i buchi neri non crescono in modo incontrollabile. Ma l’energia emessa dal buco nero sposta il materiale vicino al buco nero, creando queste grandi bolle.

La simulazione unica che ha offerto la soluzione

Ruszkowski e Karen Yang, autrice principale dello studio e ricercatrice alla National Tsing Hua University in Taiwan, hanno eseguito simulazioni numeriche del rilascio di energia da parte di Sagittarius A*. Esse tengono conto dell’idrodinamica, della gravità e dei raggi cosmici.

Yang spiega:

La nostra simulazione è unica: tiene conto dell’interazione tra i raggi cosmici e il gas all’interno della Via Lattea. I raggi cosmici, iniettati con i getti del buco nero, si espandono e formano le bolle di Fermi che brillano nei raggi gamma. La stessa esplosione allontana il gas dal centro galattico e forma un’onda d’urto che viene osservata come le bolle eRosita. La nuova osservazione delle bolle eRosita ci ha permesso di limitare in modo più accurato la durata dell’attività del buco nero e di comprendere meglio la storia passata della nostra galassia.

Il modello dei ricercatori esclude la teoria dello starburst nucleare perché la durata tipica di uno starburst nucleare, e quindi il periodo di tempo in cui uno starburst inietterebbe l’energia che forma le bolle, è di circa 10 milioni di anni.

I ricercatori hanno utilizzato i dati della missione eRosita, del telescopio spaziale a raggi gamma Fermi della NASA, dell’Osservatorio Planck e della sonda per anisotropia a microonde Wilkinson.

Lo studio completo, pubblicato su Nature Astronomy, è reperibile qui.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e ovviamente anche su Instagram. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.