Le modulazioni che la gravità crea nello spaziotempo rendono l’Universo un aggregarsi di materia e radiazione in costante movimento. Sembrano danzare, questi oggetti, in un equilibrio di forze che spesso si rompe e talvolta stupisce.

In un recente studio di un team di ricercatori guidato dal Caltech, il nucleo galattico quasar PKS 2131-021 si è rivelato essere testimone chiave di questa danza tra oggetti celesti. Bloccati in un epico valzer cosmico a 9 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra, due buchi neri supermassicci sembrano orbitare l’uno attorno all’altro ogni due anni all’interno del quasar. I due corpi giganti hanno una massa centinaia di milioni di volte più grande di quella del Sole e sono separati da una distanza circa 50 volte la distanza tra il Sole e Plutone. Tra circa 10.000 anni la coppia di buchi neri si fonderà in una collisione titanica che dovrebbe scuotere lo spaziotempo, inviando onde gravitazionali attraverso l’Universo.

Il secondo quasar candidato a ospitare due buchi neri supermassicci

Il quasar PKS 2131-021 appartiene a una sottoclasse di quasar chiamata blazar, in cui il getto relativistico di particelle molto energetiche punta verso la Terra. Gli astronomi sapevano già che i quasar potevano possedere due buchi neri supermassicci in orbita, ma trovare prove dirette di ciò si è sempre rivelato difficile. PKS 2131-021 è ora il secondo candidato noto per una coppia di buchi neri supermassicci colti nell’atto di fondersi. La prima coppia candidata, all’interno del quasar OJ 287, orbita l’una intorno all’altra a distanze maggiori, girando in cerchio ogni nove anni.

Secondo lo studio, un potente getto emanato da uno dei due buchi neri all’interno di PKS 2131-021 si sta spostando avanti e indietro a causa del movimento orbitale della coppia. Ciò provoca cambiamenti periodici nell’intensità della radiazione radio del quasar. Cinque diversi osservatori hanno registrato queste oscillazioni:

- l’Owens Valley Radio Observatory (OVRO) del Caltech

- l’Osservatorio radiofonico dell’Università del Michigan (UMRAO)

- l’Osservatorio Haystack del MIT

- il National Radio Astronomy Observatory (NRAO)

- il Metsähovi Radio Observatory in Finlandia

- il satellite spaziale Wide Infrared Survey Explorer della NASA (WISE).

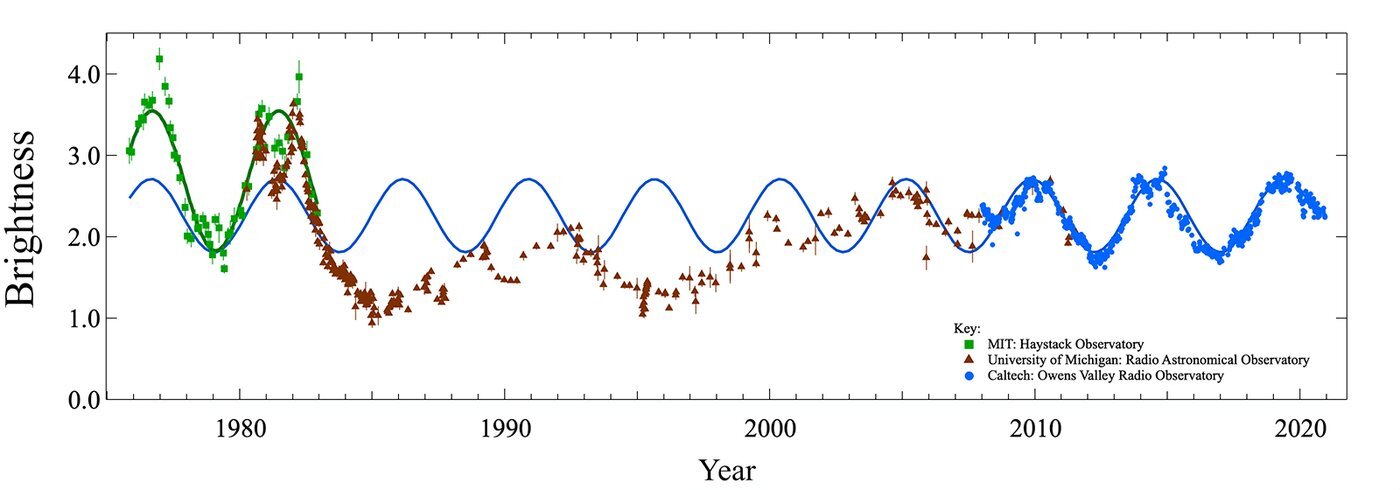

La curva di luce prodotta nell’arco di 45 anni di osservazione

Nel corso di studi sui quasar nel 2020, i dati di OVRO del Caltech hanno prodotto una curva di luce sinusoidale quasi perfetta per PKS 2131-021, diversa da qualsiasi cosa osservata prima sui quasar. “PKS 2131 variava non solo periodicamente, ma in modo sinusoidale” spiega Tony Readhead, professore di astronomia al Caltech.

I ricercatori perciò hanno esaminato i dati radio d’archivio per cercare i picchi d’intensità nelle curve di luce che corrispondevano alle previsioni basate sulle osservazioni OVRO. I dati del Very Long Baseline Array e dell’UMRAO di NRAO hanno rivelato un picco nel 2005, in accordo con quanto ipotizzato. I dati UMRAO hanno poi mostrato che non c’era alcun segnale sinusoidale per 20 anni prima di quel momento, fino al 1981, quando è stato osservato un altro picco. L’Osservatorio Haystack aveva effettuato osservazioni radio del quasar tra il 1975 e il 1983 e i dati hanno rivelato un picco nel 1976.

Il valzer cosmico di due buchi neri supermassicci

Gli astronomi ritengono che il modello dell’onda sinusoidale sia causato dalla danza cosmica di due buchi neri supermassicci nel cuore del quasar, che orbitano l’uno attorno all’altro ogni due anni.

Uno di essi emetterebbe un getto relativistico che si attenua e si illumina periodicamente, provocando il picco di luminosità registrato. Si noti dal grafico della curva di luce che i dati di OVRO e UMRAO corrispondono al picco registrato del 2010 e i dati di UMRAO e Haystack al picco del 1981. Le grandezze dei picchi osservati intorno al 1980 sono due volte più grandi di quelle osservate in tempi recenti. Presumibilmente perché più materiale stava cadendo verso il buco nero ed era stato espulso in quel momento.

Increspature nello spaziotempo: le onde gravitazionali

La maggior parte delle le galassie possiede buchi neri supermassicci al centro, inclusa la nostra la Via Lattea. Mentre i buchi neri continuano a fagocitare materiale, disturbano sempre più il tessuto dello spaziotempo. Così emettono le onde gravitazionali predette da Einstein più di 100 anni fa.

Il LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), gestito da Caltech e MIT, rileva le onde gravitazionali di coppie di buchi neri fino a decine di volte la massa del Sole. Tuttavia, i buchi neri supermassicci al centro delle galassie hanno una massa da milioni a miliardi di volte maggiore: emettono perciò frequenze di onde gravitazionali inferiori a quelle rilevate da LIGO. In futuro nuovi array interferometrici dovrebbero essere in grado di rilevare le onde gravitazionali dai buchi neri supermassicci di peso più elevato. Per esempio, la futura missione Laser Interferometer Space Antenna, o LISA, potrà rilevare la fusione di buchi neri le cui masse sono da 1.000 a 10 milioni di volte maggiori della massa del Sole. Finora, nessuna onda gravitazionale è stata registrata da queste sorgenti più pesanti; PKS 2131-021 fornisce ora l’obiettivo più promettente.

Nel frattempo, le onde radio restano l’opzione migliore per rilevare danze cosmiche come quella tra i buchi neri supermassicci di PKS 2131-021.

Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, è reperibile qui.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e ovviamente anche su Instagram. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.