Un recente studio condotto dai ricercatori del Max Planck Institute, ha indagato sulla fisica che si cela nella formazione dei planetesimi, che oggi chiamiamo asteroidi e comete. Alcuni di questi oggetti si trovano tuttora allo stato primordiale, non avendo subito collisioni con altri corpi. Questo significa che le loro caratteristiche, comprese le dimensioni, sono quelle che possedevano 4.5 miliardi di anni fa quando si sono formati. La dimensione tipica di questi oggetti si aggira attorno ai 100 km di diametro, e quello che si vuole capire è il significato di questo valore.

Perché proprio 100 km?

La risposta è stata trovata da Hubert Klahr, scienziato a capo del gruppo di ricerca Planet and Star Formation Theory Group, e Andreas Schreiber, ricercatore post-dottorato, nelle turbolenze che caratterizzano il disco circumstellare. Analogamente al processo di formazione delle stelle, che devono raggiungere una certa massa per vincere la pressione della nube di gas e polveri che le circonda, lo stesso avviene per la formazione dei planetesimi. I ricercatori identificano così la cosiddetta massa Jeans per planetesimi, la massa minima necessaria a vincere la pressione causata dai moti turbolenti del disco in cui sono immersi.

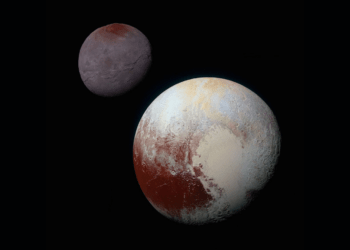

Il valore di questa massa, per molte regioni del nostro Sistema Solare, è compatibile con oggetti della dimensione di 100 km. Questo non esclude comunque la possibilità di osservare oggetti più o meno grandi, che però risultano comunque rari. Allontanandosi dal Sole, come dimostrato dai calcoli effettuati, le dimensioni degli oggetti diminuiscono. Infatti, nella fascia di Edgeworth-Kuyper, situata oltre Nettuno, la dimensione dei planetesimi si aggira tipicamente attorno ai 10 km, di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quelli della cintura di asteroidi tra Marte e Giove.

Questa scoperta ha ripercussioni importantissime, non solo nella comprensione della natura degli asteroidi e delle comete, ma soprattutto nella comprensione del processo di formazione planetaria.

La formazione dei planetesimi

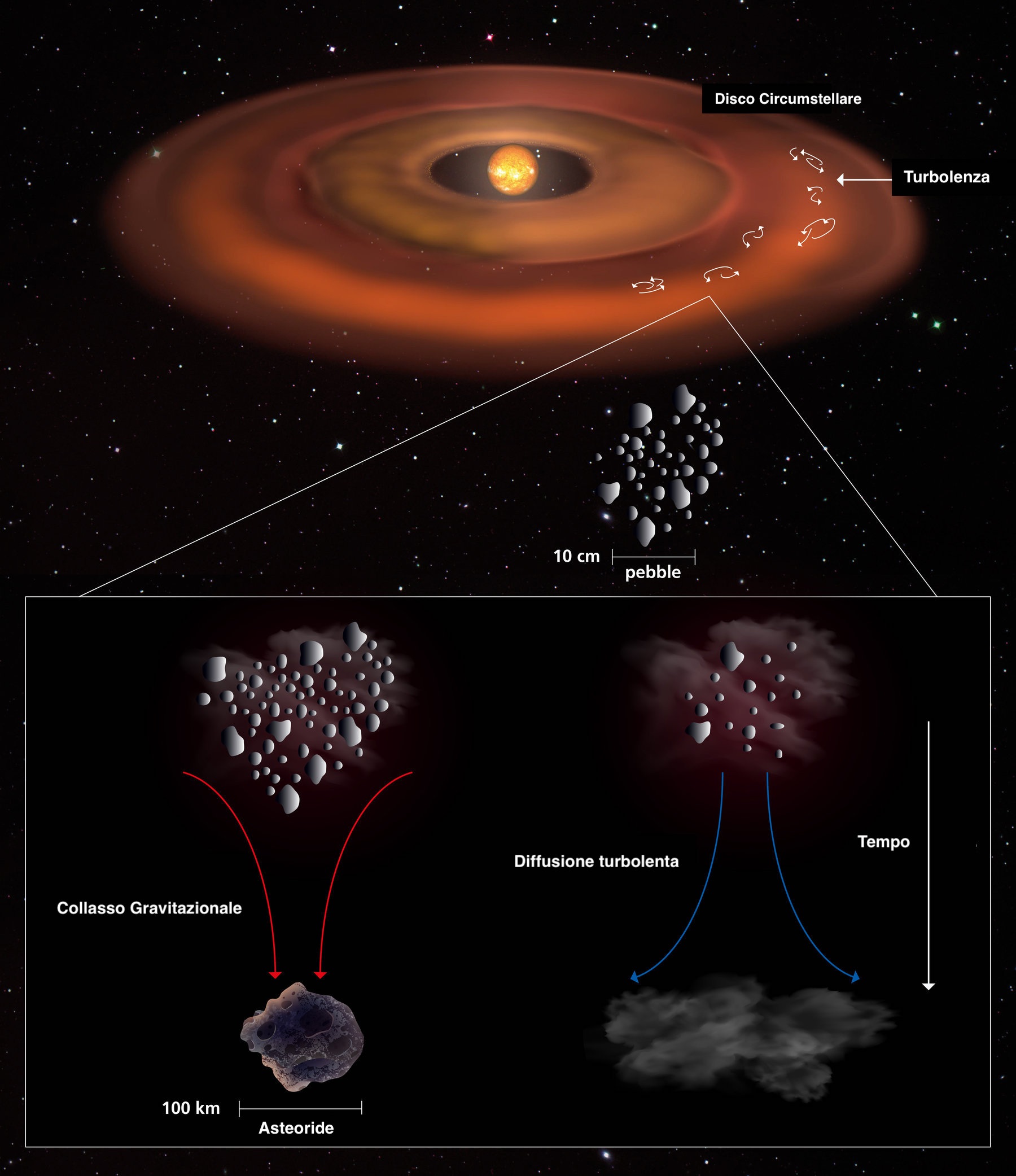

Nonostante il processo di formazione dei pianeti sia, a grandi linee, noto da diverso tempo, sono ancora molte le lacune nel modello teorico sviluppato. Ripercorriamo velocemente l’evoluzione: la polvere che forma il disco circumstellare insieme al gas, si aggrega in corpi sempre più massivi. Inizialmente troviamo le cosiddette “pebbles” (in italiano ‘ciottoli’) che si ammucchiano a seguito di fenomeni di instabilità del disco. Il processo poi continua col collasso di questi mucchi di rocce in oggetti sempre più massicci, guidato dal moto turbolento che li coinvolge. Questi corpi prendono il nome di planetesimi, raggiungendo dimensioni dalle decine di cm alle centinaia di km. La collisione di questi porta alla formazione dei pianeti.

Sebbene il passaggio da planetesimi a pianeti sia pressoché chiaro, rimangono ancora molti dubbi sui meccanismi che permettono l’accrescimento della polvere in oggetti grandi centinaia di km. Tra le diverse teorie proposte per spiegare questo processo, c’è la possibilità che nella crescita delle pebbles il ghiaccio presente funga da collante. Ma il tassello chiave per la risoluzione di questo mistero sembra trovarsi nella turbolenza del disco.

Il ruolo della turbolenza nel disco

Con ‘moti turbolenti’ ci si riferisce ai flussi caotici che si sviluppano nel disco, determinando variazioni locali della velocità del gas. L’effetto della turbolenza comporta la formazione di regioni con maggiore concentrazione di pebbles e polvere, che fungono da trappola gravitazionale di corpi simili. In questo modo si formano oggetti di grandi dimensioni in tempi brevi.

La forza della turbolenza influenza la massa minima di formazione dei planetesimi, la massa Jeans. L’entità di questa dipende dalla struttura del disco circumstellare, che varia con la distanza dalla stella centrale, suggerendo che anche le massa minima vari allontanandosi dalla centro del sistema. Le prime prove del ruolo fondamentale della turbolenza in questo processo sono state ottenute da simulazioni numeriche. Esse hanno dimostrato che i moti turbolenti accrescono rapidamente le pebbles in planetesimi.

Le ripercussioni della scoperta

La moltitudine di esopianeti scoperti ha dimostrato quanto sia importante comprendere il processo di evoluzione di un sistema planetario per poterne predire le caratteristiche dell’insieme, e dei singoli pianeti che lo compongono. I risultati di questa ricerca potrebbero venire integrati nei modelli di sintesi di popolazioni planetarie sviluppati finora, in modo tale da includere ulteriori informazioni sulla formazione dei planetesimi e di embrioni planetari.

Citando le parole di Kubert Klahr

La forza del modello risiede nel suo potere predittivo. Usando il modello, possiamo descrivere quando e dove dovrebbero formarsi i planetesimi, così come le dimensioni dei planetesimi appena nati.

Non essendo l’unica teoria avanzata dalla comunità scientifica per la spiegazione della formazione di questi corpi, verificarne la validità sfruttando le missioni di esplorazione spaziale può diventare uno strumento per dimostrare la sua efficacia. La prima missione utile allo scopo sarà Lucy, che indagherà alcuni dei troiani di Giove. Questi antichi asteroidi hanno origine primordiale e studiarli permetterà di scoprire importanti informazioni sulla formazione planetaria. Ma ciò a cui aspirano gli stessi Klahr e Schreider è una missione nella lontana fascia di Edgeworth-Kuiper, per verificare se le previsioni della loro teoria sulle dimensioni di questi corpi celesti siano corrette.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.