L’oggetto interstellare 3I/ATLAS, scoperto all’inizio di luglio 2025, potrebbe essere la cometa più antica mai osservata dall’Umanità.

3I/ATLAS è il terzo oggetto noto proveniente da fuori il Sistema Solare, dopo 1I/‘Oumuamua (2017) e 2I/Borisov (2019), ma a differenza dei suoi predecessori, 3I/ATLAS sembra provenire da una regione completamente diversa della nostra Galassia: il disco spesso della Via Lattea, un’area popolata da stelle antichissime.

Secondo lo studio presentato l’11 luglio 2025 dal ricercatore Matthew Hopkins dell’Università di Oxford alla National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society, 3I/ATLAS potrebbe avere più di 7 miliardi di anni. Un’età che la renderebbe ben più antica del Sistema Solare stesso, formatosi circa 4.5 miliardi di anni fa.

Il modello predittivo sviluppato da Hopkins e dal suo team suggerisce che 3I/ATLAS sia ricca di ghiaccio d’acqua, e le prime osservazioni confermano un’attività cometaria già in corso. Il suo passaggio vicino al Sole nei prossimi mesi potrebbe offrire un’occasione unica per studiare la composizione di oggetti provenienti da altre regioni della Galassia.

Abbiamo parlato di 3I/ATLAS e degli oggetti interstellari in questo video.

Un modello predittivo per capire da dove arriva 3I/ATLAS

La scoperta di 3I/ATLAS ha offerto un’opportunità unica per mettere alla prova un nuovo modello teorico sviluppato da un team guidato da Matthew Hopkins, dell’Università di Oxford. Questo modello, chiamato Ōtautahi–Oxford, collega l’orbita degli oggetti interstellari con la loro origine galattica e le loro possibili caratteristiche fisiche.

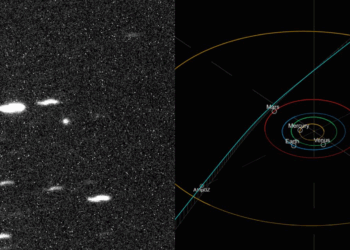

Applicato a 3I/ATLAS pochi giorni dopo la scoperta, ha indicato che l’oggetto proviene dal disco spesso della Via Lattea, una zona abitata da stelle molto antiche, nate oltre sette miliardi di anni fa. Secondo i ricercatori, questo rende 3I/ATLAS il primo oggetto interstellare mai osservato con un’origine in quella regione della Galassia.

L’età avanzata del disco spesso, unita alla traiettoria molto inclinata di 3I/ATLAS rispetto al piano del Sistema Solare, rafforza l’ipotesi che questa cometa si sia formata ben prima della nascita del Sole. Inoltre, il modello prevede che sia ricca di ghiaccio d’acqua, un aspetto già suggerito dalle prime osservazioni della sua attività cometaria.

Questo tipo di analisi apre nuove prospettive: quando il Vera C. Rubin Observatory entrerà in funzione nei prossimi mesi, potrebbe scoprire decine di oggetti simili. 3I/ATLAS è quindi anche una conferma concreta che i modelli predittivi possono guidare e rafforzare le future campagne di osservazione degli oggetti interstellari.

Cosa abbiamo capito finora su questa cometa antichissima?

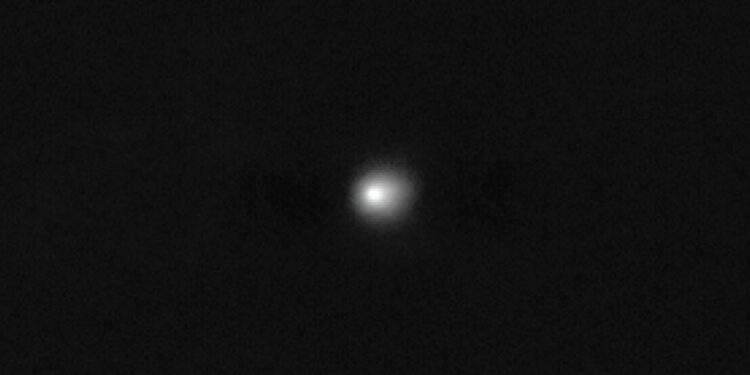

Le osservazioni iniziali di 3I/ATLAS indicano che si tratta di un oggetto attivo, con una chioma di polveri già visibile nonostante si trovi ancora a oltre 4 Unità Astronomiche dal Sole (1 UA è circa 150 milioni di km). Il suo colore, leggermente rosso, è simile a quello delle comete del Sistema Solare, e la luminosità suggerisce che il nucleo potrebbe avere un diametro di diversi chilometri.

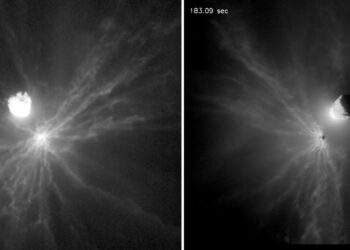

La sua attività indica che la superficie è ricca di ghiaccio, che sta già sublimando sotto l’effetto della luce solare. Secondo le stime, 3I/ATLAS potrebbe espellere tra 0.1 e 1 kg di polvere ogni secondo, formando una chioma compatta attorno al nucleo. Di seguito, un timelapse realizzato con il Very Large Telescope dell’ESO. Credits: ESO/O. Hainaut

Queste caratteristiche, insieme alla sua traiettoria estrema e alla velocità elevata, confermano che 3I non è legato gravitazionalmente al Sole e che proviene davvero da un altro sistema stellare. Se le sue dimensioni verranno confermate, sarà più grande di entrambi gli oggetti interstellari scoperti in passato, ‘Oumuamua e Borisov.

Questo porta gli scienziati a riconsiderare quante comete simili possano attraversare regolarmente il Sistema Solare. Finora si pensava che fossero eventi rarissimi, ma 3I/ATLAS potrebbe indicare una popolazione molto più numerosa di oggetti interstellari in grado di portarci informazioni preziose su come si formano i sistemi planetari in tutta la galassia.

Lo studio guidato da M. Hopkins è reperibile qui in versione pre-print.