Al centro della Via Lattea c’è una sorgente molto compatta e luminosa di onde radio. Si chiama Sagittarius A* ed è un buco nero supermassiccio con circa 4 milioni di volte la massa del Sole. Si tratta del corpo celeste attorno a cui tutte le stelle della Via Lattea, compresa la nostra, eseguono il loro moto di rivoluzione. Le osservazioni ci parlano di un buco nero supermassiccio attivo, che attrae a sé materiale e lo fa precipitare tra le proprie fauci. E oggi lo abbiamo visto per la prima volta.

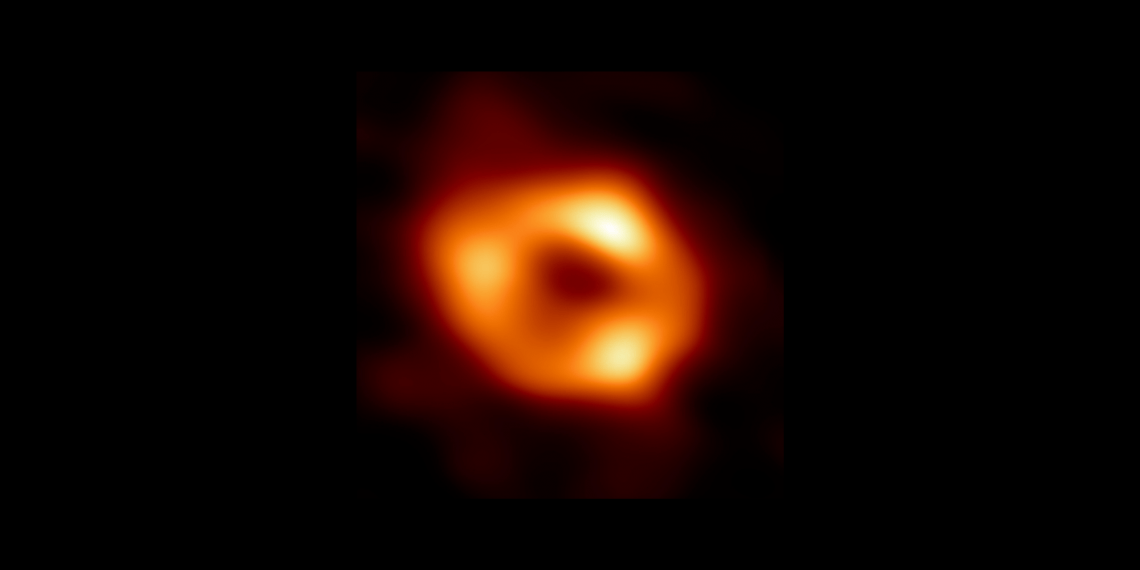

La prima immagine di Sgr A* è stata prodotta dal team di ricerca globale Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration. Si tratta di uno sguardo a lungo atteso sull’enorme oggetto che si trova al centro della nostra galassia. Anche se non possiamo vedere il buco nero stesso, poiché è completamente scuro, il gas incandescente attorno ad esso lascia una firma rivelatrice. La regione centrale scura, detta ombra (in inglese shadow) del buco nero, risulta circondata da una struttura ad anello brillante. Lo scatto cattura la luce piegata dalla potente gravità del buco nero.

Questo risultato fornisce prove schiaccianti che l’oggetto sia davvero un buco nero e preziosi indizi sul suo funzionamento.

Precedenti osservazioni del nostro buco nero supermassiccio

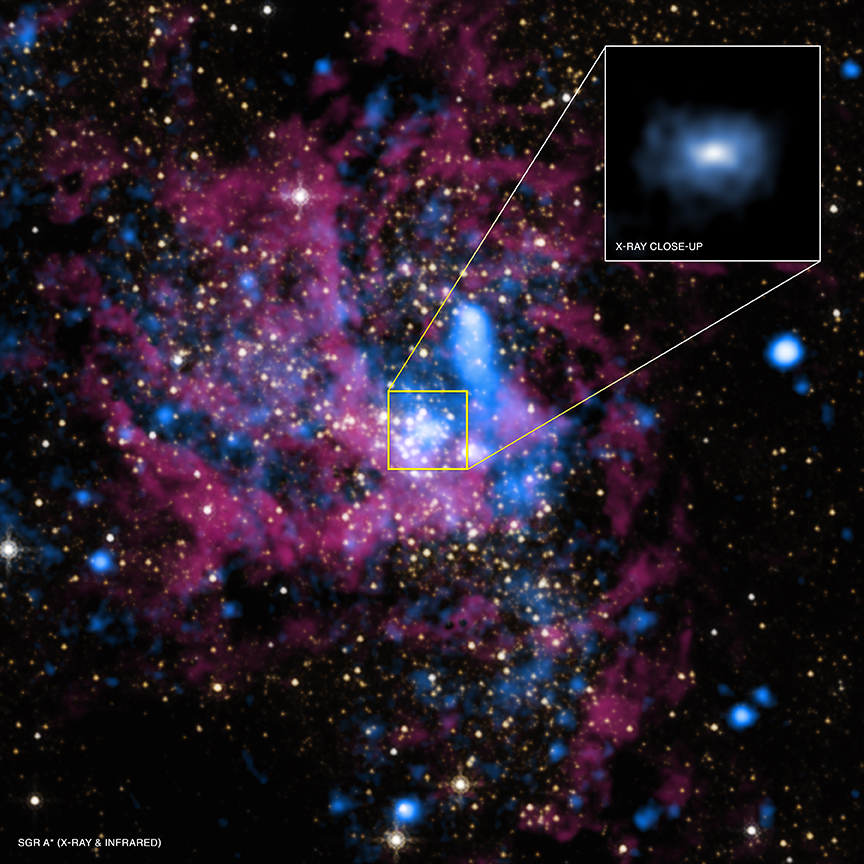

Il 6 ottobre 2002 un team internazionale di ricercatori ha pubblicato gli esiti di 10 anni di osservazioni del moto della stella S2 nei pressi di Sgr A*. Esaminandone l’orbita erano state stimate la massa e il raggio del buco nero supermassiccio. Osservazioni successive determinarono una massa di 3,7 milioni di masse solari in un volume dal raggio compreso entro 6,25 ore luce, pari a 6,7 miliardi di km.

Recenti osservazioni dirette con EHT hanno evidenziato un campo magnetico associato a Sgr A* che alimenta il buco nero stesso. La sua attività al centro della Via Lattea lo rende una sorta di motore che, assimilando la materia di ciò che passa nelle sue vicinanze, produce energia sotto forma d’intense radiazioni.

Gli occhi potenti di EHT

I buchi neri Sgr A* e M87* a confronto

Lo scienziato del progetto EHT Geoffrey Bower dell’Istituto di astronomia e astrofisica dell’Academia Sinica, Taipei, ha affermato:

Siamo rimasti sbalorditi dal modo in cui le dimensioni dell’anello concordavano con le previsioni della teoria della relatività generale di Einstein. Queste osservazioni senza precedenti hanno notevolmente migliorato la nostra comprensione di ciò che accade al centro della nostra galassia. E offrono nuove informazioni su come questi buchi neri giganti interagiscono con l’ambiente circostante.

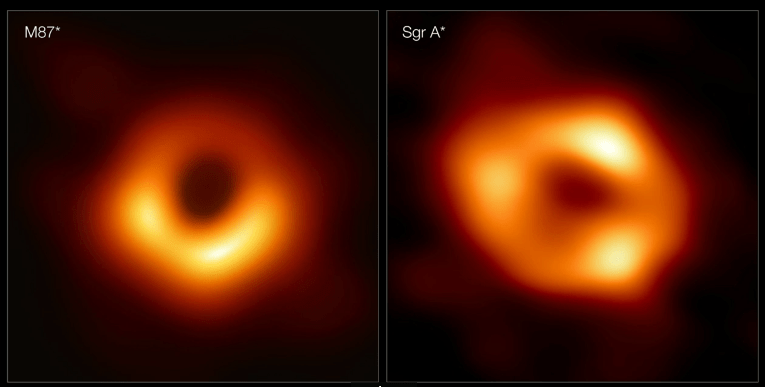

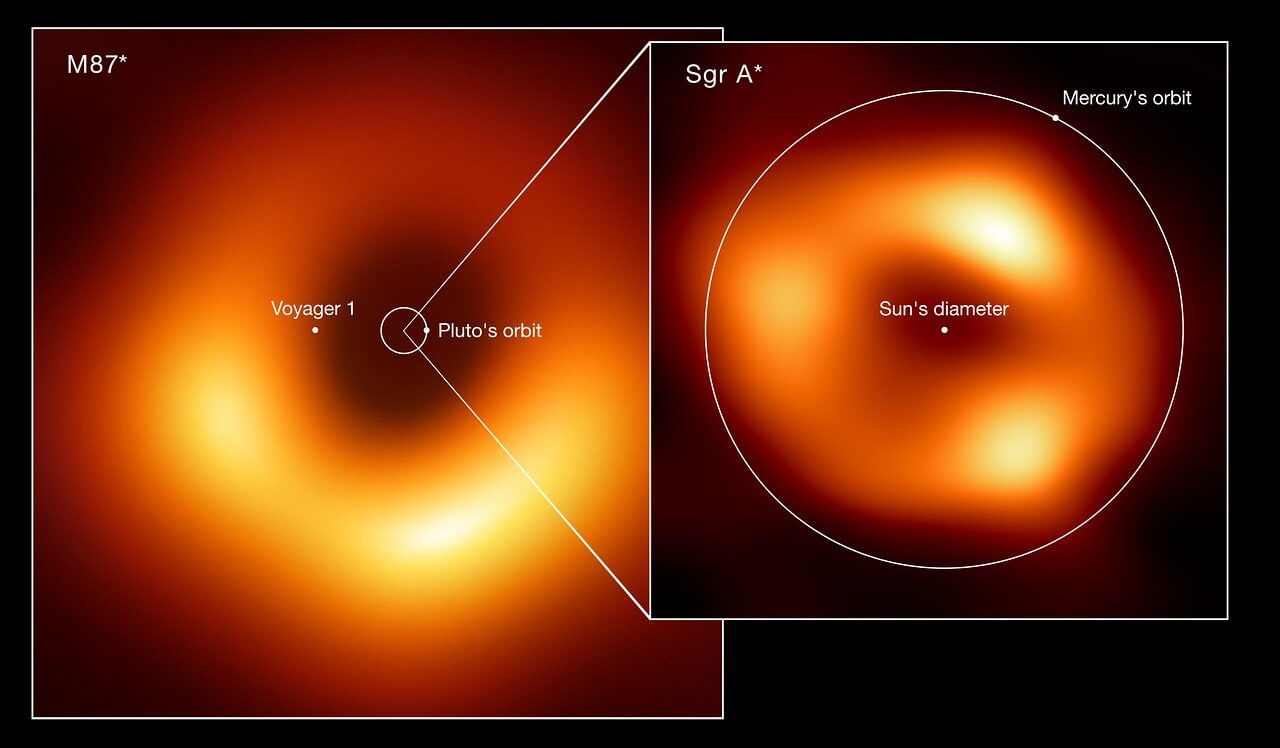

Tra l’altro, mettendo a confronto Sgr A* e M87* sembrano notevolmente simili, anche se il buco nero della nostra galassia è più di mille volte più piccolo e meno massiccio di M87*.

“Abbiamo due tipi completamente diversi di galassie e due masse di buchi neri molto diverse. Tuttavia, vicino al bordo questi buchi neri sembrano sorprendentemente simili” afferma Sera Markoff, co-presidente dell’EHT Science Council e professore di astrofisica teorica al Università di Amsterdam. “Questo ci dice che la Relatività Generale governa questi oggetti da vicino, e qualsiasi differenza che vediamo più lontano deve essere dovuta a differenze nel materiale che circonda i buchi neri”.

Perché è stato così difficile vedere Sgr A*?

Questo traguardo è stato notevolmente più difficile che per M87*, anche se Sgr A* è molto più vicino a noi. Lo scienziato EHT Chi-kwan Chan, dell’Osservatorio Steward e del Dipartimento di Astronomia e del Data Science Institute dell’Università dell’Arizona, USA, spiega:

Il gas in prossimità dei buchi neri si muove alla stessa velocità – veloce quasi quanto la luce – attorno a Sgr A* e M87*. Ma dove il gas impiega giorni o settimane per orbitare attorno al più grande M87 *, nel molto più piccolo Sgr A* completa un’orbita in pochi minuti. Ciò significa che la luminosità e la struttura del gas attorno a Sgr A* stavano cambiando rapidamente mentre la collaborazione EHT lo osservava.

I ricercatori hanno quindi dovuto sviluppare nuovi strumenti sofisticati che spiegassero il movimento del gas attorno a Sgr A*. M87* era un obiettivo più facile e stabile, a differenza del “nostro” buco nero. L’immagine di Sgr A* è una media delle diverse immagini estratte dal team, rivelando finalmente per la prima volta il gigante in agguato al centro della nostra galassia.

Un risultato straordinario e le sue conseguenze

Il risultato ottenuto con EHT è straordinario. Un altro pezzo di storia che si compie, un enorme progresso in ambito scientifico. Non solo per la nostra conoscenza della Via Lattea o per ciò che ci insegna, ma anche perché ci conferma ancora una volta dove la ricerca scientifica sia in grado di arrivare.

Il lavoro è stato portato avanti per cinque anni, utilizzando supercomputer per combinare e analizzare i propri dati, il tutto compilando una libreria senza precedenti di buchi neri simulati da confrontare con le osservazioni. L’impegno di oltre 300 ricercatori provenienti da 80 istituti di tutto il mondo che insieme costituiscono la EHT Collaboration ha permesso questo meraviglioso risultato.

“Ora possiamo studiare le differenze tra questi due buchi neri supermassicci per ottenere nuovi preziosi indizi su come funziona questo importante processo” ha affermato lo scienziato EHT Keiichi Asada dell’Istituto di Astronomia e Astrofisica, Academia Sinica, Taipei. “Abbiamo immagini per due buchi neri, uno tra i più grandi e uno tra i più piccoli buchi neri supermassicci nell’Universo. Quindi possiamo andare molto oltre nel testare come si comporta la gravità in questi ambienti estremi.”

In futuro EHT potrebbe svelarci segreti ancora più profondi sulle emissioni radio di Sagittarius A*. I suoi dati, combinati con quelli dei nuovi telescopi a raggi-X e delle future tecnologie all’avanguardia, potrebbero permetterci di sondare i meandri inesplorati del centro galattico. Futuri telescopi terrestri come l’European Extremely Large Telescope, lo Square Kilometre Array e tutti gli altri in progettazione saranno di enorme importanza in questa ricerca. Per accompagnarci a catturare la luce del cosmo e comprendere la bellezza misteriosa di ciò che chiamiamo casa.

Paper ufficiale su The Astrophysical Journal Letters.

Questo articolo è stato scritto da Mariasole Maglione e Mila Racca.

Sabato 14 maggio, alle 11:00, abbiamo organizzato un evento live sul nostro canale Youtube per discutere di questa incredibile scoperta. Con le nostre autrici Mariasole Maglione e Mila Racca saranno presenti due ricercatori dell’Università di Padova. Non mancate:

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.