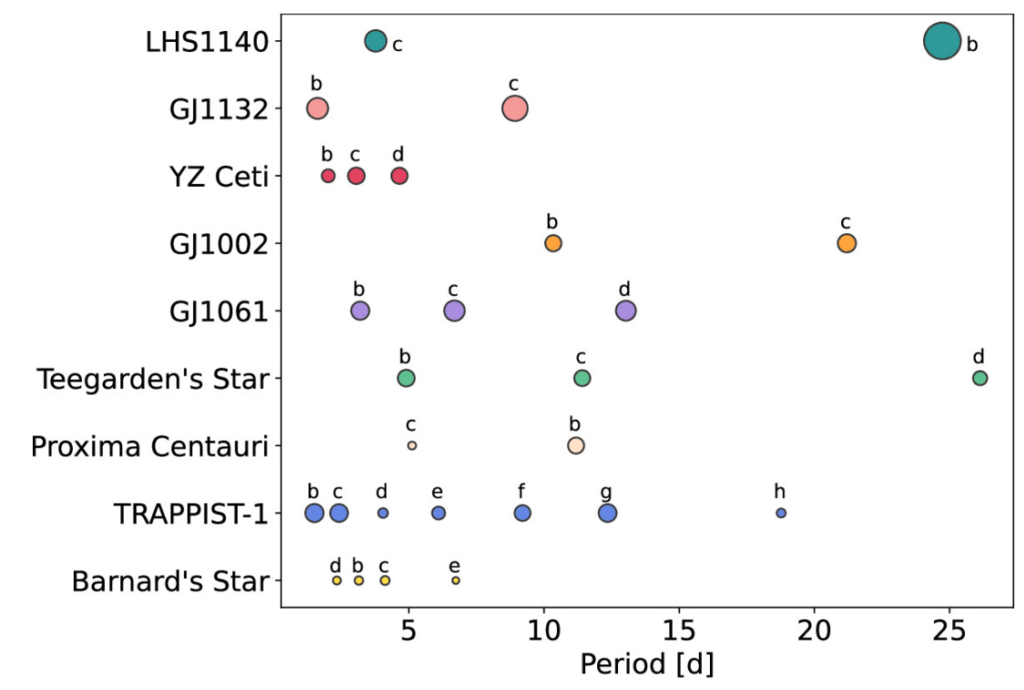

Un team internazionale di astronomi ha individuato quattro pianeti rocciosi di dimensioni sub-terrestri in orbita attorno alla stella di Barnard, la stella singola più vicina al Sole, situata a circa sei anni luce da noi.

Questa scoperta è stata possibile grazie all’utilizzo di strumenti ad alta precisione come MAROON-X, montato sul telescopio Gemini alle Hawaii, ed ESPRESSO, installato sul Very Large Telescope (VLT) in Cile.

La stella di Barnard è stata spesso al centro di controversie riguardanti la presenza di pianeti, a causa di precedenti rilevamenti poi smentiti. Tuttavia, l’adozione di tecniche avanzate di spettroscopia ha permesso di confermare l’esistenza di questi quattro nuovi mondi. Il primo, Barnard b, era stato confermato a ottobre 2024 proprio come ESPRESSO.

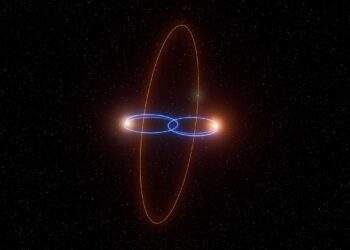

Ora si uniscono anche Barnard c, d ed e. Tutti hanno masse comprese tra un quinto e un terzo di quella terrestre. Le loro orbite sono molto ravvicinate alla stella madre, con periodi che variano da poco più di due giorni a quasi sette giorni, indicando temperature superficiali probabilmente troppo elevate per sostenere la vita come la conosciamo.

Le sfide nell’osservazione di pianeti così piccoli

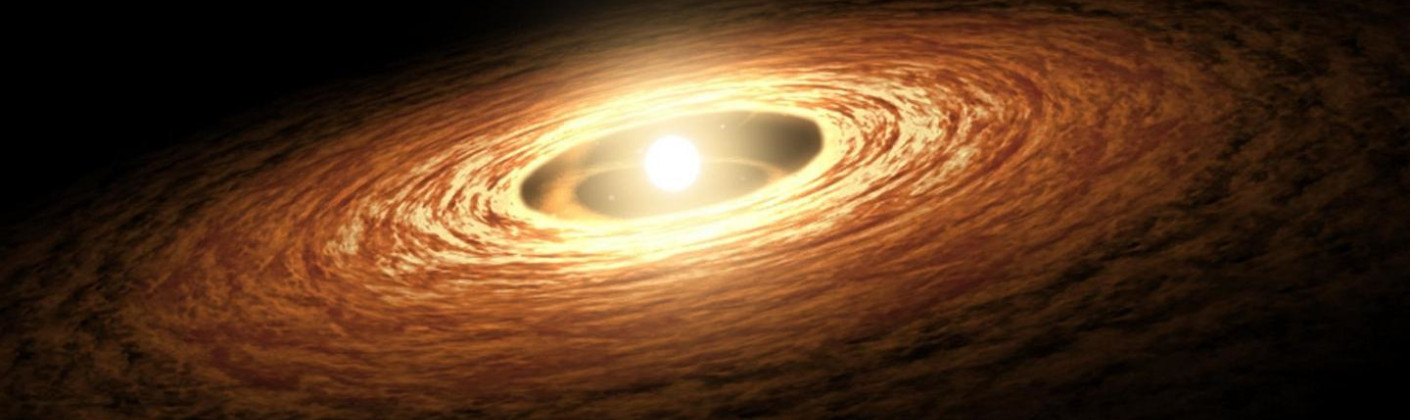

Rilevare pianeti di dimensioni così ridotte rappresenta una delle sfide più complesse dell’astrofisica osservativa. Il metodo delle velocità radiali, tra le tecniche più consolidate per l’individuazione di esopianeti, si basa sulla misurazione di minimi spostamenti nella velocità di una stella lungo la linea di vista, causati dall’attrazione gravitazionale di uno o più pianeti in orbita. Queste oscillazioni si manifestano come piccole variazioni nello spettro della luce stellare, ma l’ampiezza del segnale dipende direttamente dalla massa del pianeta e dalla sua distanza dalla stella.

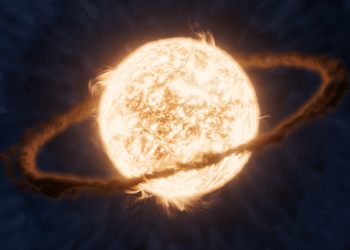

Nel caso dei pianeti in orbita attorno alla stella di Barnard, le variazioni misurate si attestano su valori estremamente bassi, tra 0.2 e 0.5 metri al secondo — una velocità inferiore al passo di un essere umano. Tuttavia, la stella stessa introduce un “rumore” di fondo dovuto alla propria attività magnetica, a fenomeni di convezione e a vere e proprie oscillazioni interne, che possono generare segnali di ampiezza fino a 2 metri al secondo. Questo rende particolarmente difficile distinguere il movimento indotto da un pianeta da quello causato da processi intrinseci alla stella.

Per superare questa difficoltà, gli astronomi hanno realizzato modelli statistici avanzati in grado di ricostruire e sottrarre l’impronta dell’attività stellare. In particolare, il team ha analizzato i dati raccolti da MAROON-X e da ESPRESSO con tecniche di modellazione bayesiana e con l’uso di strumenti matematici che permettono di identificare e separare segnali deboli e periodici — come quelli planetari — dal rumore correlato nel tempo generato dalla stella.

L’importanza della scoperta

Sebbene i quattro pianeti scoperti attorno alla stella di Barnard orbitino troppo vicino alla loro stella per trovarsi nella cosiddetta zona abitabile, la loro rilevazione segna un progresso significativo nella capacità di identificare mondi di piccola massa, simili alla Terra. La possibilità di individuare pianeti rocciosi così leggeri e vicini, grazie a tecniche di spettroscopia di altissima precisione, apre nuovi scenari per la futura caratterizzazione di esopianeti potenzialmente abitabili.

In questo contesto, i prossimi strumenti spaziali e terrestri avranno un ruolo cruciale. ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey), missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con un lancio previsto per il 2029, sarà il primo osservatorio interamente dedicato allo studio sistematico delle atmosfere esoplanetarie. Sebbene ARIEL si concentrerà principalmente su pianeti caldi e gassosi, la sua tecnologia e le tecniche sviluppate saranno fondamentali per preparare osservazioni future di pianeti più freddi e rocciosi.

Parallelamente, dal suolo terrestre, l’Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO — attualmente in fase di costruzione nel deserto di Atacama, in Cile — sarà il più grande telescopio ottico mai realizzato, con uno specchio primario da 39 metri. Tra gli strumenti scientifici previsti a bordo figura ANDES (ArmazoNes high Dispersion Echelle Spectrograph), uno spettrografo ad altissima risoluzione che sarà fornito dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italia per sondare le atmosfere di esopianeti di piccola massa.

Questi strumenti, insieme a progetti futuri come il telescopio spaziale HWO (Habitable Worlds Observatory) della NASA, rappresentano un’evoluzione metodologica e tecnologica che potrà colmare il divario tra la scoperta di esopianeti e la comprensione delle loro condizioni fisiche e chimiche, avvicinandoci all’obiettivo di identificare mondi realmente simili alla Terra.

Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, è reperibile qui.