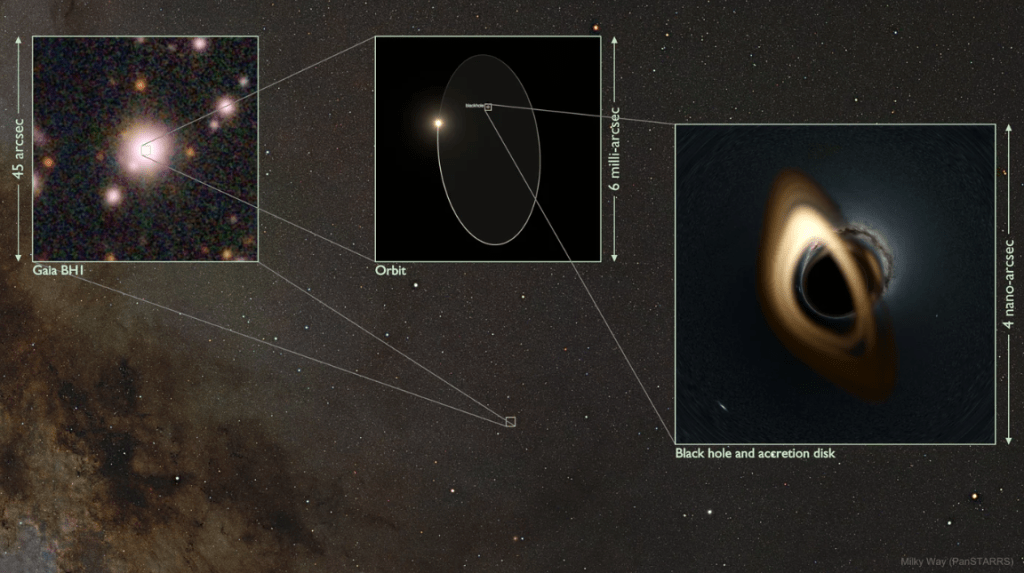

Ci sono centinaia di milioni di buchi neri stellari nella nostra Galassia, ma solo una piccola frazione di essi è stata già rilevata. Ora si aggiunge il buco nero conosciuto più vicino a noi, che toglie il record al suo predecessore.

Si chiama Gaia BH1, si trova a meno di 1600 anni luce dalla Terra e orbita attorno a una stella simile al nostro Sole. È stato identificato proprio seguendo la stella, il cui idrogeno gassoso viene attirato dal buco nero e va a formare il suo disco di accrescimento, rendendo possibile ai ricercatori notarlo. Solitamente per fare ciò si studiano gli spettri elettromagnetici delle stelle, che contengono informazioni sul loro moto.

Il problema è che gli spettri forniscono solo una parte delle informazioni sul moto stellare, e quindi sull’orbita e sulla massa della stella compagna. Le informazioni mancanti sono una fonte fondamentale d’incertezza, ma da alcuni anni c’è la missione astrometrica Gaia dell’ESA a ridare speranza.

Il candidato individuato tra i dati di Gaia

Il satellite Gaia, progettato per misurazioni ultra-precise della posizione stellare, ha permesso di sviluppare un nuovo modo di rilevare e caratterizzare i buchi neri nei sistemi stellari binari, fornendo informazioni complementari a ciò che gli spettri stellari forniscono. Dati di alta qualità per più di centomila sistemi binari offrono una buona possibilità di trovare l’ago nel pagliaio, il buco nero binario tra i molti binari ordinari.

Dal Gaia Data Release 3 (DR3) pubblicato a metà giugno 2022, il ricercatore Kareem El-Badry, insieme al direttore del Max Plank Institute for Astronomy (MPIA) Hans-Walter Rix e ai loro colleghi hanno iniziato direttamente a setacciare i dati per i probabili candidati. Applicando criteri di selezione, i ricercatori hanno ristretto il loro set a sei possibili candidati.

Unendo le misurazioni di velocità radiale dei sistemi ai dati spettrali pre-esistenti e disponibili negli archivi astronomici, gli astronomi sono stati in grado di escludere immediatamente tre dei candidati. Un altro è stato escluso per il periodo orbitale troppo lungo. Un quinto candidato è ancora in fase di valutazione, in attesa di ulteriori misurazioni spettrali. Il rimanente, Gaia DR3 4373465352415301632 soprannominato “GaiaBH1”, si adattava molto bene ai termini della ricerca: tutti i dati disponibili erano coerenti tra loro e con l’identificazione di un sistema binario di stella più buco nero.

Le osservazioni Gemini di Gaia BH1, il buco nero più vicino

Per una maggiore certezza, gli astronomi hanno eseguito ulteriori osservazioni mirate di Gaia BH1. In particolare, per esplorare il sistema in modo più dettagliato, hanno usato lo strumento Gemini Multi-Object Spectrograph installato sul telescopio Gemini North presso l’Osservatorio Gemini, gestito da NOIRLab. Alle osservazioni Gemini si sono unite quelle effettuate con il telescopio Magellan Clay da 6,5 m, il telescopio Keck I da 10 m e il telescopio ESO/MPG da 2,2 m che MPIA gestisce all’osservatorio di La Silla dell’ESO.

Dalla combinazione di tutti i dati, El-Badry e colleghi hanno misurato la velocità della stella compagna in Gaia BH1 mentre orbitava attorno al buco nero, ottenendo un valore preciso del suo periodo orbitale, pari a circa 185,6 giorni, e una stima della massa del buco nero, circa 10 volte più massiccio del nostro Sole. La distanza tra la stella e la compagna è circa la stessa della distanza media Terra-Sole. Se l’oggetto di 10 masse solari fosse un’altra stella, sarebbe necessariamente molto più luminosa della sua compagna. Invece, né Gaia né le osservazioni successive mostrano alcuna traccia di una seconda stella.

Statisticamente parlando, la vicinanza del sistema contenente Gaia BH1 implica che ci dovrebbero essere numerosi sistemi simili in tutta la galassia. El-Badry e i suoi colleghi sperano che il prossimo data release di Gaia, DR4, attualmente previsto non prima della fine del 2025, dovrebbe consentire la scoperta di dozzine di sistemi simili. El-Badry ha affermato:

Ho cercato un sistema come Gaia BH1 negli ultimi quattro anni, provando tutti i tipi di metodi, ma nessuno di loro ha funzionato. È stato euforico vedere questa ricerca finalmente dare i suoi frutti. Parte del motivo per cui questo progetto è eccitante è che non conoscevamo davvero le nostre possibilità di trovare qualcosa: le previsioni teoriche differivano di molti ordini di grandezza. Avere un oggetto da analizzare è un importante aggiornamento da zero, e ora dobbiamo lavorare per imparare tutto ciò che possiamo da esso, mentre ci prepariamo anche per un campione più ampio nei futuri rilasci di dati Gaia.

La fine di una lunga ricerca porta con sé altre domande

Gaia BH1 è una scoperta spettacolare, ma anche sconcertante. È difficile spiegare come un sistema come questo possa essersi formato. In particolare, la stella progenitrice che in seguito si è trasformata in un buco nero avrebbe dovuto avere una massa di almeno 20 masse solari, il che significa che la sua vita sarebbe stata molto breve, nell’ordine di alcuni milioni di anni.

Se entrambe le stelle si fossero formate contemporaneamente, questa stella massiccia si sarebbe trasformata in una supergigante, gonfiando e inghiottendo lo spazio ben oltre l’orbita comune delle stelle, prima ancora che la compagna binaria avesse il tempo di diventare una vera e propria stella che brucia idrogeno.

Non è affatto chiaro come la stella di massa simile al Sole che orbita attorno al buco nero possa essere sopravvissuta a quell’episodio. I modelli teorici che consentono la sopravvivenza prevedono tutti che la stella di massa solare avrebbe dovuto finire su un’orbita molto più stretta di quella effettivamente osservata. I ricercatori hanno cercato diversi approcci per spiegarlo, facendo ipotesi anche su un possibile terzo componente del sistema. A prescindere da quale spiegazione sia la più plausibile o facilmente testabile, sicuramente Gaia BH1 è una promessa di future scoperte simili nei prossimi anni. E, forse, di comprensione di sistemi binari e multipli con oggetti celesti non ancora del tutto compresi.

Lo studio, accettato per la pubblicazione su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è disponibile qui in versione pre-print.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sul nostro canale YouTube e sul profilo Instagram. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.