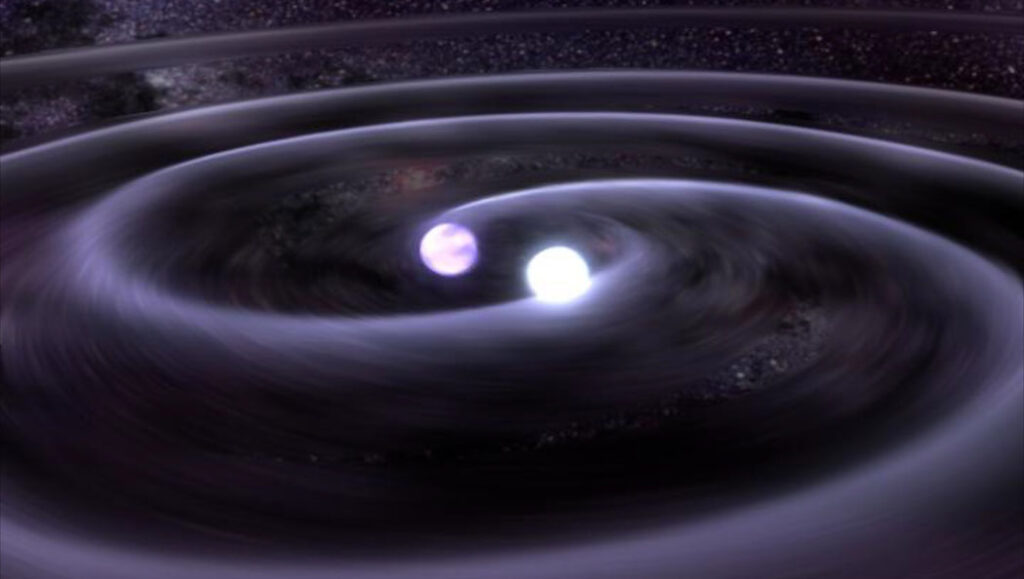

Ogni anno, centinaia di migliaia di coppie di buchi neri si fondono, in una danza cosmica che deforma lo spaziotempo circostante, e che si propaga attraverso le onde gravitazionali, emesse in ogni direzione. Dal 2015 i grandi interferometri a Terra LIGO, Virgo e KAGRA hanno permesso di rivelarne i segnali, anche se finora sono stati osservati e schedati solo un centinaio di eventi.

La maggior parte delle onde gravitazionali, infatti, rimane indistinguibile: poiché sono sovrapposte e sommate, la loro evoluzione crea nel complesso un segnale di fondo piatto e diffuso, che gli scienziati chiamano fondo stocastico di onde gravitazionali.

Ora un nuovo studio della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste propone un array di interferometri nello spazio, per riuscire a individuare le sottili fluttuazioni del segnale gravitazionale di fondo. Queste variazioni potrebbero aiutare a distinguere le onde gravitazionali provenienti da diversi eventi cosmici, e a rivelare i segreti della fusione di buchi neri.

Misurare le fluttuazioni di fondo

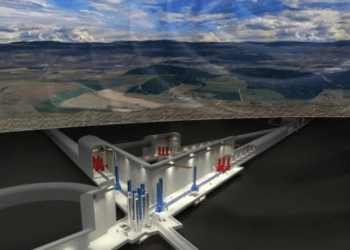

I ricercatori sono convinti che nel prossimo futuro i rivelatori di nuova generazione, come il telescopio Einstein e la Laser Interferometer Space Antenna (LISA), renderanno possibile la misurazione diretta del fondo stocastico.

Tuttavia, misurare queste fluttuazioni, o anisotropie, continuerà a essere estremamente difficile. Infatti, spiega la dottoranda Giulia Capurri della SISSA: “La loro identificazione richiede un livello di risoluzione angolare molto elevato, non posseduto dagli strumenti di rilevazione attuali e di prossima generazione”.

Proprio perché i segnali sono estremamente piccoli e richiedono uno strumento molto sensibile per essere rilevati, la missione LISA dell’ESA è stata concepita con l’interferometria laser. Il design comprende una costellazione di tre veicoli spaziali disposti in un triangolo equilatero con lati lunghi 2,5 milioni di chilometri, che volano lungo un’orbita eliocentrica simile alla Terra. La distanza tra i satelliti viene monitorata con precisione per rilevare un’onda gravitazionale di passaggio.

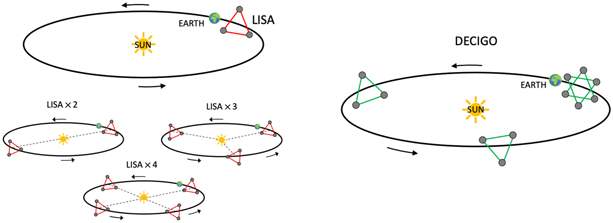

Esistono poi due proposte per la creazione di costellazioni di interferometri spaziali:

- Una europea, il Big Bang Observatory (BBO)

- Una giapponese, il Deci-hertz Interferometer Gravitational-wave Observatory (DECIGO).

A questi, si aggiunge ora quello proposto dalla SISSA.

La proposta di un array di interferometri

Capurri, con la supervisione di Carlo Baccigalupi e Andrea Lapi, ha suggerito che il problema della rivelazione del fondo stocastico potrebbe essere superato per mezzo di una costellazione di tre o quattro interferometri spaziali in orbita solare, che coprano una distanza approssimativa di quella tra la Terra e il Sole.

Con l’aumento della separazione, gli interferometri raggiungono una migliore risoluzione angolare, aumentando la loro capacità di distinguere le sorgenti di onde gravitazionali. In pratica, sarà molto più semplice analizzare il tessuto spaziotemporale e rilevarne le increspature.

Le anisotropie contengono le informazioni necessarie per capire la distribuzione delle sorgenti di onde gravitazionali sulla più grande scala cosmologica. Trovarle, analizzarle e mapparle significherebbe riuscire a monitorare gli eventi più estremi dell’Universo, e aprire la strada a una nuova comprensione di esso su larga scala.

Le prospettive

Capurri e colleghi hanno testato se le costellazioni di interferometri possono sondare le anisotropie del fondo stocastico di onde gravitazionali. Hanno considerato il fondo prodotto da due fonti diverse: la fusione di buchi neri binari, e uno scenario proposto di recente per la formazione di buchi neri massicci attraverso molteplici fusioni di resti stellari.

I risultati suggeriscono che misurare lo spettro di potenza angolare delle anisotropie del fondo stocastico è quasi impossibile. Ovvero, è quasi impossibile alle nostre tecnologie raggiungere una sensibilità tale da mappare le anisotropie direttamente.

Tuttavia, potrebbe essere possibile sondare le fluttuazioni attraverso la correlazione incrociata con le fluttuazioni del fondo cosmico a microonde, o Cosmic Microwave Background, detto anche “eco del Big Bang”. Ed è su questa prospettiva che Capurri e colleghi stanno elaborando la loro idea di costellazione interferometrica.

Questa ricerca è uno dei primi lavori a fornire previsioni specifiche sulle dimensioni del fondo stocastico delle onde gravitazionali, che potrebbero essere misurate a partire da una costellazione di strumenti in orbita attorno al Sole. Pubblicata su The Astrophysical Journal, è reperibile qui.

Astrospace.it è un progetto di divulgazione scientifica portato avanti da un gruppo di giovani fisici e ingegneri con una passione comune per lo spazio. Se ti piace quello che stai leggendo, puoi contribuire alla crescita della piattaforma attraverso il nostro abbonamento. Ai nostri abbonati riserviamo contenuti esclusivi e sempre in aggiornamento.

Entra anche tu in Astrospace.it Orbit.

Continua a seguire Astrospace.it su Telegram e Instagram.