Il programma Voyager è stato, e continua ad essere, uno dei programmi più complessi (e con il più alto ritorno scientifico) che siano mai stati sviluppati dalla Nasa. Le due sonde, Voyager 1 e Voyager 2, furono lanciate nel 1977 e, dopo aver eseguito il “Gran Tour” del sistema solare esterno (visitando Giove, Saturno, Urano e Nettuno), hanno abbandonato l’Eliosfera per entrare nello spazio interstellare, dove tuttora continuano la loro esplorazione.

Durante il loro viaggio, le due Voyager hanno prodotto un’enorme mole di dati scientifici sui pianeti più lontani dalla terra ma, soprattutto, sulle loro lune. Può sembrare strano ma proprio l’esplorazione delle lune dei pianeti esterni ha portato a scoperte sensazionali che hanno rivoluzionato la nostra conoscenza del Sistema Solare.

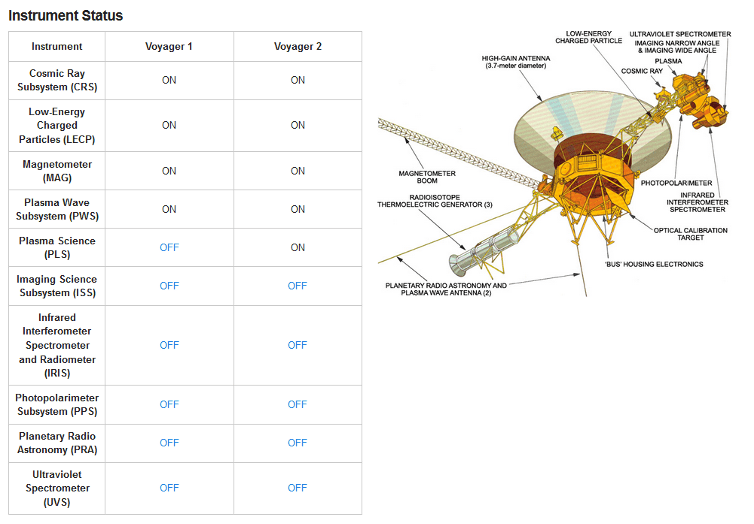

Gli Strumenti delle Voyager

Le due sonde furono equipaggiate con gli stessi strumenti ed esperimenti scientifici. Questo perché le osservazioni che avrebbero dovuto effettuare erano esattamente le stesse ,oltre che per il fatto che avere due sonde identiche consentì di limitare non di poco le spese di quella che già era una missione estremamente costosa. Un altro motivo per la ridondanza della strumentazione era che la seconda sonda avrebbe dovuto operare come backup della prima in caso di problemi. Gli strumenti scientifici a bordo erano 10, di cui una buona parte dedicata allo studio delle atmosfere e delle superfici planetarie come ad esempio le due camere, i due spettrometri, e il Photopolarimeter System (che risultò non funzionare su Voyager 1).

Altri strumenti erano dedicati invece allo studio dello “Space Weather”, il meteo spaziale. Si occupavano cioè di registrare la quantità di radiazioni e di particelle cariche presenti nelle diverse regioni del sistema solare. Adibiti a questo scopo erano ad esempio il Plasma Spectrometer, il Low Energy Charged Particles e il Cosmic Rays System. Questi strumenti si rivelarono di fondamentale importanza quando le due sonde abbandonarono l’Eliopausa per entrare nello spazio interstellare (rispettivamente nel 2012 e nel 2018). In questa regione, infatti, gli esperimenti scientifici responsabili della raccolta dati sullo Space Weather diedero la possibilità di studiare per la prima volta le caratteristiche dello spazio all’esterno del Sistema Solare.

Eruzioni vulcaniche sulla luna Io

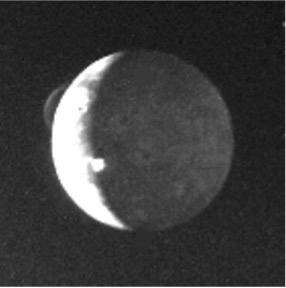

Durante il flyby del sistema Gioviano, nel 1979, Voyager 1 svelò agli scienziati un segreto che Io, la prima luna di Giove, nascondeva all’ombra del gigante gassoso. La luna medicea presentava un’attività vulcanica estrema, la più intensa dell’intero Sistema Solare. Le immagini catturate dalle due camere ad alta risoluzione rivelarono agli scienziati un mondo dalla superficie relativamente giovane, punteggiata da pozzi dalla forma strana, da montagne più alte del monte Everest, e da colate di lava vulcanica.

Poco dopo il passaggio ravvicinato della Voyager 1, un ingegnere della Nasa, Linda Morabito, notò in una delle immagini trasmesse dalla sonda un pennacchio, simile a fumo emesso dalla superficie. La scoperta generò una grandissima eccitazione in tutto il team di Voyager 1, e la caccia a ulteriori prove partì immediatamente. Le analisi sulle altre foto della luna gioviana portarono alla scoperta di un totale di nove pennacchi che si disperdevano nell’atmosfera di Io fino a 300 km di quota, provando definitivamente che la luna era vulcanicamente attiva. Ad ulteriore conferma della nuova scoperta ci furono anche i dati provenienti dallo studio della sottile atmosfera e della sua superficie, che risultarono entrambe composte principalmente da Zolfo e Anidride Solforosa, composti chimici associati a fenomeni di vulcanesimo.

Le osservazioni di Voyager 1 vennero confermate quattro mesi più tardi, quando anche Voyager 2 effettuò un passaggio ravvicinato su Io, pur mantenendosi ad una distanza maggiore rispetto alla prima sonda. Potendo contare su due sorvoli a breve distanza l’uno dall’altro, fu anche possibile studiare l’evoluzione dell’attività vulcanica nel tempo. La superficie di Io mutò infatti considerevolmente nei quattro mesi che intercorsero tra i due incontri. Venne notato durante il secondo passaggio, che solo sette dei nove vulcani scoperti dalla prima sonda stavano ancora eruttando. Studi successivi suggerirono che l’estrema attività geologica di Io fosse da attribuire al riscaldamento mareale dovuto all’attrito causato al suo interno dagli stress gravitazionali di Giove e delle altre lune medicee.

La scoperta divenne ancora più sensazionale quando gli scienziati si resero conto che l’attività vulcanica su Io ha ripercussioni sull’intero sistema Gioviano. I prodotti del vulcanesimo come Zolfo, Ossigeno e Sodio, vengono infatti sollevati per chilometri dalla potenza delle eruzioni e rimangono sospesi negli strati più alti dell’atmosfera. Da lì queste particelle vengono strappate dall’interazione con l’intenso campo magnetico di Giove. Si dispongono poi intorno al sistema Gioviano, in una serie di fasce che hanno importanti conseguenze da un punto di vista dei campi magnetici e del plasma che circonda il sistema del gigante gassoso.

Titano: Il cuore della missione

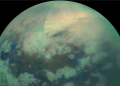

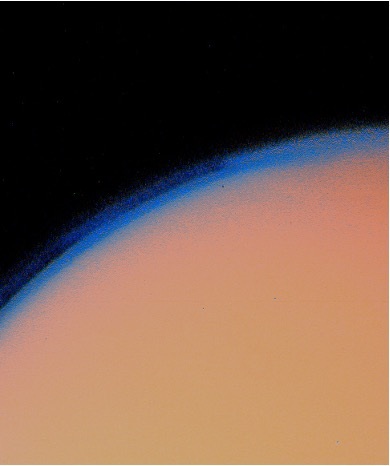

Uno degli obiettivi principali del programma Voyager era quello di esplorare Titano, la luna più grande di Saturno. Buona parte della missione ruotava intorno all’esplorazione di questo massiccio corpo roccioso. Gli ingegneri della Nasa avevano per questo motivo progettato la traiettoria di Voyager 2 in modo da poterla modificare per rimpiazzare Voyager 1 nel caso in cui essa avesse fallito il sorvolo di Titano. Il motivo di tanto interesse era la sua atmosfera. Titano è infatti l’unica luna del sistema solare caratterizzata da un’atmosfera densa, e le immagini scattate pochi anni prima dalla sonda Pioneer 1 avevano rivelato una composizione complessa, meritevole di essere investigata.

Il sorvolo di Voyager 1 venne eseguito senza problemi, ma lo studio di Titano si rivelò in parte fallimentare. Nessuno strumento fu infatti in grado di penetrare la spessa atmosfera per osservare la superficie, che rimase quindi un grande punto interrogativo. Ciononostante, importanti dati vennero ricavati sulla composizione dell’atmosfera stessa che risultò essere costituita principalmente da Azoto, come quella terrestre, e punteggiata da nuvole di Metano ed Etano. Durante il sorvolo vennero inoltre studiati la densità atmosferica, la sua temperatura e la sua pressione, mentre la massa venne stimata valutandone gli effetti sulla traiettoria della sonda.

Nonostante Voyager 1 non fosse stata in grado di osservare direttamente la superficie di Titano, nascosta dietro alla sua densa atmosfera, i dati raccolti durante il sorvolo furono di fondamentale importanza perchè portarono a formulare ipotesi sulla possibile presenza di laghi di idrocarburi sulla superficie. Sulla base di queste speculazioni vennero gettati i fondamenti di un’altra storica missione, la Cassini-Huygens, che portò un lander sulla superficie di Titano nel 2005. Con questa missione vennero confermate le ipotesi nate dai dati di Voyager 1, e Titano si confermò così l’unico corpo celeste del sistema solare (oltre alla terra) in grado di mantenere stabilmente laghi liquidi in superficie.

Lune ghiacciate: Europa e Tritone

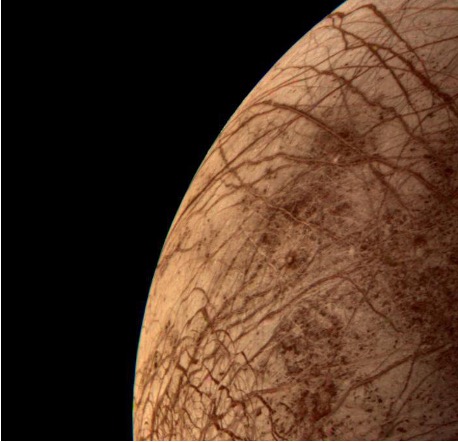

Le lune più interessanti del Sistema Solare sono senza dubbio quelle ghiacciate. La presenza di ghiaccio d’acqua potrebbe infatti costituire un indizio importante per la ricerca di vita al di fuori della terra. Durante la loro lunga maratona nel Sistema Solare, le sonde Voyager effettuarono il flyby di due corpi ghiacciati: Europa e Tritone. Rispettivamente le lune di Giove e Nettuno.

Le prime immagini a bassa risoluzione di Europa arrivarono dal passaggio di Voyager 1, nel 1979. Gli scienziati si trovarono di fronte a una crosta di ghiaccio d’acqua caratterizzata da una complessa ragnatela di striature lineari. Inizialmente si pensò a profonde crepe generate dal rifting crostale o da processi tettonici. Quando poco dopo arrivarono a terra anche le immagini scattate da Voyager 2 a più alta risoluzione, gli scienziati rimasero sconvolti nel constatare la totale mancanza di rilievi topografici, come montagne e crateri.

Questa nuova scoperta suggerì che la crosta fosse giovane e calda pochi chilometri sotto la superficie, probabilmente a causa degli stessi fenomeni mareali che sono alla base dell’attività vulcanica di Io. Le osservazioni di Europa da parte delle Voyager fornirono indicazioni significative riguardo la presenza di un oceano di acqua liquida al di sotto della crosta ghiacciata. Se questa ipotesi dovesse essere confermata, Europa diventerebbe uno dei migliori candidati a ospitare forme di vita extraterrestre. Questa eventualità portò negli anni successivi alla nascita di due ulteriori missioni destinate all’esplorazione della luna Gioviana: Galileo ed Europa Clipper

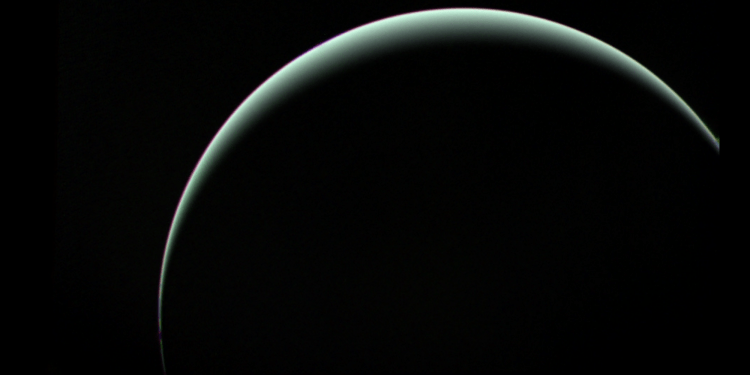

Il viaggio verso Urano e Nettuno

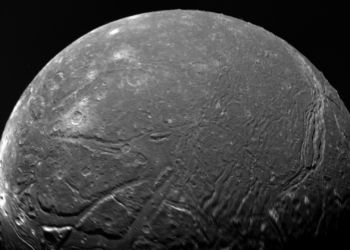

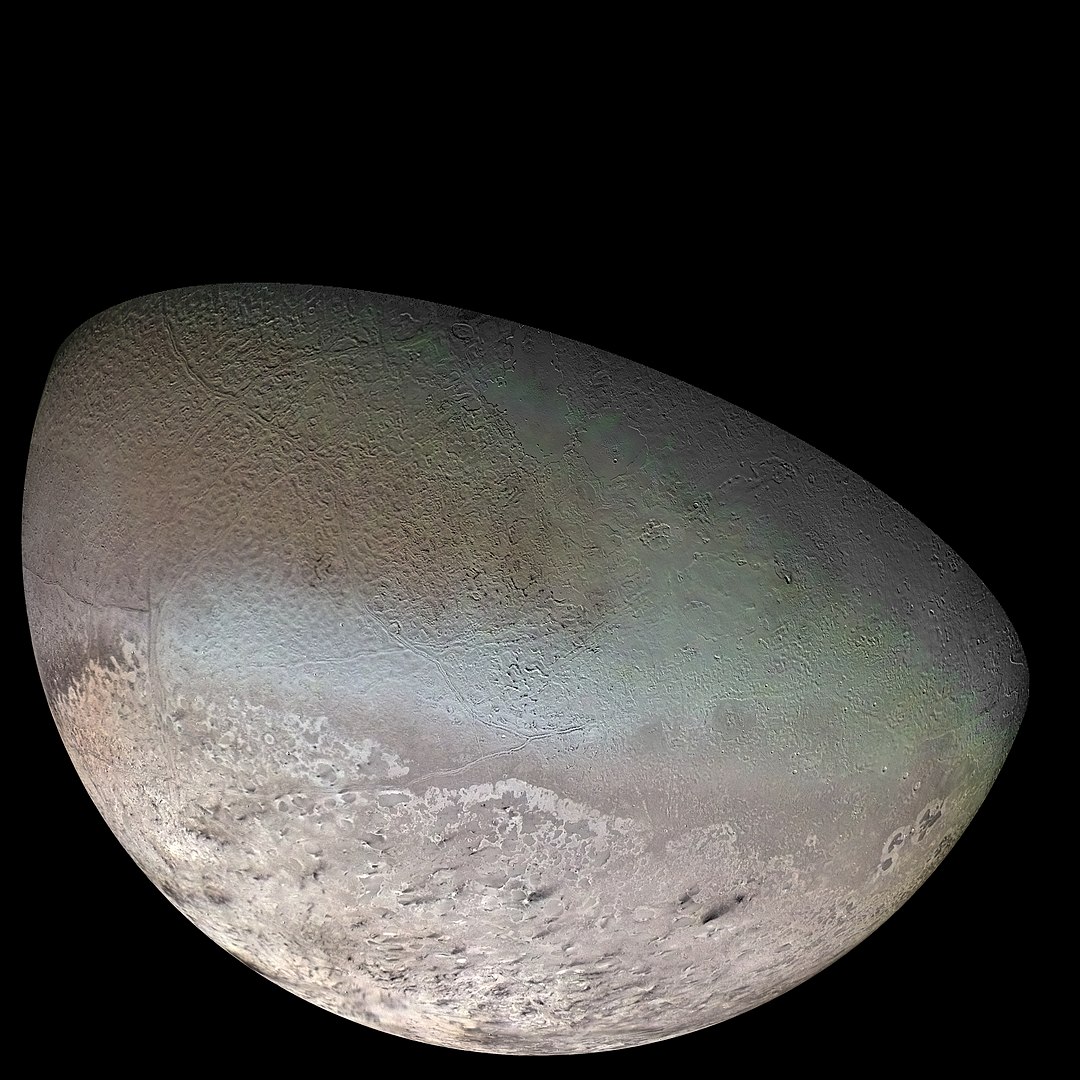

Mentre Voyager 1, dopo l’incontro con Titano, veniva scagliata verso lo spazio interstellare, la seconda sonda continuava il suo viaggio alla periferia del Sistema Solare visitando prima Urano e poi Nettuno. Ed è proprio su questo ultimo corpo che vennero fatte le osservazioni più importanti, in particolare sulla sua luna più grande: Tritone. Ad oggi Voyager 2 rimane l’unica sonda ad aver mai visitato il sistema di Nettuno e questo rende le sue scoperte assolutamente uniche.

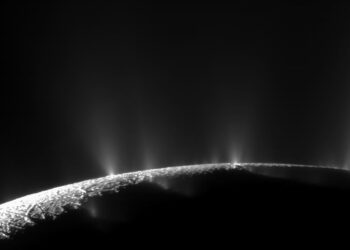

Tritone si rivelò essere una delle lune più interessanti non solo del sistema di Nettuno, ma dell’intero Sistema Solare. Si tratta infatti del corpo più freddo tra quelli in orbita intorno al sole, con una temperatura superficiale misurata da Voyager 2 di 38 Kelvin (circa -235 gradi centigradi). Furono inoltre scoperte evidenze di una storia geologica eccezionale, e le immagini scattate dalla camera della sonda rivelarono la presenza di eruzioni di geyser che sollevavano Azoto congelato e polveri scure fino a diversi chilometri di altezza sopra alla calotta polare di Tritone. Le osservazioni effettuate smentirono inoltre ogni supposizione sulla sua atmosfera che risultò essere molto sottile (circa 800 chilometri) ed estremamente rarefatta, contrariamente a quanto era invece stato teorizzato.

Cosa hanno portato e cosa porteranno le scoperte delle Voyager

Il programma Voyager è stato uno dei programmi più prolifici della storia dell’esplorazione spaziale, per l’enorme quantità di dati che ha prodotto e per la grande varietà di corpi visitati. La duplice missione non ha solo prodotto informazioni sui corpi celesti che conoscevamo, ma ha addirittura permesso di scoprirne altri, di cui non si sospettava nemmeno l’esistenza. Numerose altre lune sono state infatti individuate studiando i dati e visionando l’infinità di fotografie scattate. Tra le nuove lune catalogate grazie ai dati delle Voyager ci sono Thebe e Methis in orbita intorno a Giove, e Prometheus, Pandora e Atlas, intorno a Saturno.

Grazie alle due sonde Voyager la conoscenza del nostro Sistema Solare ha fatto un enorme passo in avanti, ma chiaramente ancora molto c’è da scoprire e da capire. Ed è qui che un altro merito va attribuito alle due sonde della Nasa: grazie al loro incredibile viaggio hanno dato la possibilità a tecnici e scienziati di gettare le basi di missioni successive con obiettivi mirati, e che fossero strutturate in modo da rispondere a precisi interrogativi sorti all’epoca delle Voyager. Si pensi per esempio alla Cassini Huygens, nata dall’esigenza di risolvere il mistero della superficie di Titano, oppure alle missioni Galileo e Europa Clipper, lanciate con il preciso compito di verificare la presenza di un oceano liquido sotto la superficie di Europa.

Ad anni di distanza dal loro lancio, i dati raccolti dalle Voyager continuano ad essere studiati ed elaborati, nuove scoperte continuano ad essere fatte e, sicuramente, questo capolavoro ingegneristico continuerà ad ispirare le prossime missioni nel Sistema Solare.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e ovviamente anche su Instagram. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.