Lo stereotipo del velivolo spaziale deve avere necessariamente un bel paio di ali di pannelli solari; è narrazione comune che ogni satellite che si rispetti soddisfi questo canone. In effetti ci sono diverse ragioni reali per le quali questo luogo comune è sensato. I pannelli solari sono dispositivi estremamente versatili e vantaggiosi. Come indicato nel grafico dell’articolo precedente, possiamo individuare le loro caratteristiche principali per le quali è conveniente usare i pannelli solari

- Durata di missione fino a 15 anni

- Potenza specifica su chilogrammo elevata (pesa poco)

- Potenza specifica su dollaro nella media

Inoltre, l’energia solare è l’unica che siamo in grado di convertire efficacemente e che proviene dall’ambiente spaziale. Infine, il pannello è un dispositivo statico, che non produce né rumore né vibrazioni. Non necessita di raffreddamento e non richiede elementi fortemente radioattivi, rendendosi quindi perfetto per soddisfare i requisiti di sicurezza per le applicazioni di volo umano.

I pannelli solari funzionano sfruttando l’effetto fotovoltaico scoperto dal fisico francese Antoine H. Becquerel nel 1839. Nel 1905 Albert Einstein sviscerò il fenomeno in termini quantistici; ma per l’impiego della scoperta in ambito ingegneristico si attese fino al 1954 quando la società statunitense Bell produsse la prima cella fotovoltaica in silicio. Il primo satellite a esserne dotato fu il Vanguard 1, lanciato nel marzo del 1958, contenente sei micro celle che producevano 1 watt di potenza elettrica. Gli Sputnik invece erano alimentati da batterie allo zinco.

Semiconduttori per pannelli solari

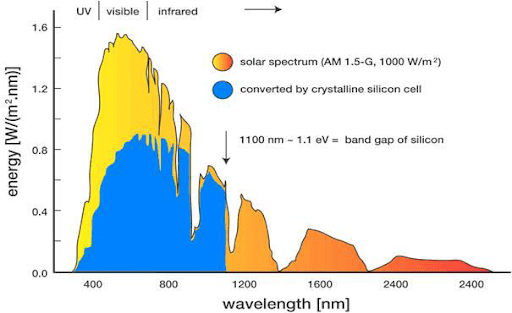

La tecnologia raggiunse un livello di sviluppo adeguato solo nel 1964, quando si iniziò a utilizzarla in larga scala, dopo aver svelato tutti i segreti dei materiali semiconduttori in questo ambito. Infatti, è proprio dallo studio di questi elementi, come il silicio, che si è giunti alla costruzione delle celle fotovoltaiche. I materiali semiconduttori dispongono di un energy band gap molto piccolo tra la banda di conduzione e quella di valenza degli elettroni: ciò vuol dire che basta fornire al materiale la giusta energia (tramite il sole) per mettere in moto gli elettroni creando lacune elettroniche e quindi una corrente elettrica transitoria.

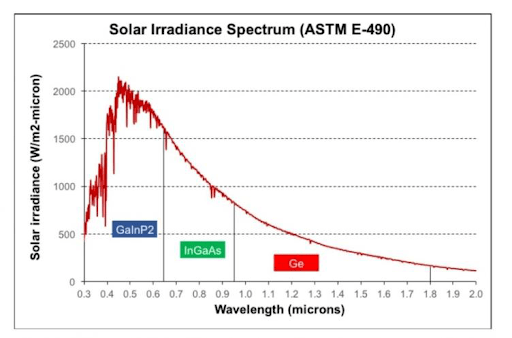

Per far sì però che la cella effettivamente diventi un generatore di corrente è necessario preimpostare un campo elettrico transitorio. Questo deve poi essere mantenuto costante dall’energia solare. Per farlo, si crea una cosiddetta giunzione PN, lavorando il materiale semiconduttore: è quindi questa giunzione che effettivamente permette la conversione dell’energia. La ricerca si è poi concentrata nel produrre celle con più di una giunzione PN e quindi semiconduttori sensibili a diverse lunghezze d’onda, per poter catturare più fotoni possibili e aumentare il rendimento della cella, come si può vedere nel grafico successivo.

Diverse tecnologie, diverse geometrie

Si può quindi confrontare il rendimento di una monogiunzione (1J), 18%, con quello di una 2J circa 25% e infine quello di una 3J, circa al 30%. Le 3J rappresentano a oggi lo stato dell’arte delle celle solari per applicazione spaziale. Nonostante questo sono ancora effettivamente abbastanza scarse, dato che con un rendimento del 30% i ⅔ dell’energia che ricevono viene “persa”.

Si può quindi confrontare il rendimento di una monogiunzione (1J), 18%, con quello di una 2J circa 25% e infine quello di una 3J, circa al 30%. Le 3J rappresentano a oggi lo stato dell’arte delle celle solari per applicazione spaziale. Nonostante questo sono ancora effettivamente abbastanza scarse, dato che con un rendimento del 30% i ⅔ dell’energia che ricevono viene “persa”.

Le celle dei vecchi pannelli della ISS sono in silicio 1J, una scelta dettata da due motivi: quando l’ISS iniziò a essere costruita le 3J erano ancora in fase di sperimentazione e poi, una volta giunte a compimento, sono risultate circa tre volte più pesanti delle 1J. Si parla naturalmente dell’ordine dei deci-grammi, ma che moltiplicati per l’estensione di 378 metri quadri dei pannelli solari della Stazione, avrebbe fatto la differenza.

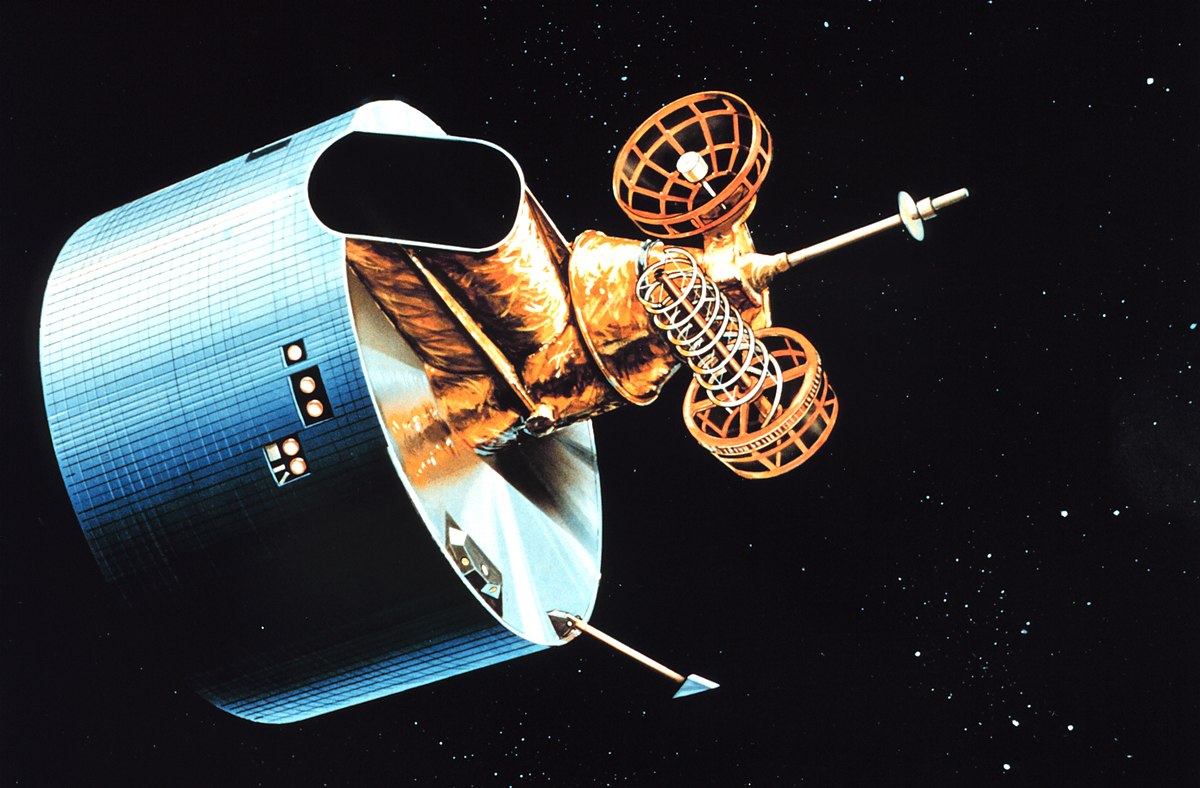

Body-mounted

Identificata quindi la tipologia delle celle solari da montare sullo spacecraft, non rimane che definire la configurazione di montaggio. La costruzione più semplice è la body-mounted un semplice incollaggio delle celle sul corpo del satellite tramite colle epossidiche e appositi isolanti. Questa configurazione fu inizialmente utilizzata nei primi satelliti geostazionari come il GOES-7. Era il metodo più semplice per far sì che l’ingombro fosse minimo in fase di lancio, una richiesta importante nei primi anni di esplorazione spaziale.

Questa configurazione fu in parte abbandonata con il successo di configurazioni più elaborate. Ha subito un forte revival con la New Space Economy, la cui filosofia prevede tecnologie semplici e riproducibili in serie; i CubeSat, infatti, montano per la maggior parte dei pannelli body-mounted. Il più grande svantaggio di questa configurazione è però la scarsità di produzione elettrica rispetto ad altre soluzioni. Per grandi satelliti si arriva addirittura a un calo del 57% della potenza producibile con la stessa area di conversione ma scegliendo un’altra soluzione rispetto alla body-mounted. Anche i primi rover marziani montavano pannelli body-mounted.

Deployable rigid solar array

La seconda configurazione viene chiamata deployable rigid solar array, dove le celle vengono montate su una struttura sandwich formata da due fogli di fibra composita e un cuore di honeycomb alluminate. La scelta dei materiali è critica, il pannello deve auto-sorreggersi ma allo stesso tempo deve essere estremamente leggero.

Durante il lancio i pannelli vengono ripiegati l’uno sull’altro e una volta ottenuta l’orbita finale vengono dispiegati tramite attuatori, andando ad aprirsi per l’intera area necessaria alla conversione. Si intuisce quindi che la complessità strutturale, anche pensando a tutte le complicazioni dovute al passaggio di cavi e cablaggi, è davvero considerevole. Il premio però è un’area attiva molto ampia e soprattutto, con appositi giunti cardanici (gimbal), la possibilità di orientare il pannello di modo che riceva sempre il massimo possibile della radiazione solare.

Un esempio magistrale di questa applicazione è la sonda Juno, in orbita intorno a Giove, attiva dal 2016 e di recente prolungata fino al 2025. Il progresso enorme della tecnologia fotovoltaica ha permesso di portare intorno a Giove 43 metri quadri di pannelli solari, per una potenza di picco di circa 450 Watt; davvero notevole considerando che su Giove la radiazione solare è 1/24 di quella che riceviamo in orbita terrestre. Per provare ad abbattere gli svantaggi tecnico-meccanici di questa configurazione, sono state sviluppate altre soluzioni tecniche più fantasiose. Si parla quindi di deployable flexible solar arrays, dove al pannello rigido si sostituisce un pannello flessibile o addirittura arrotolabile.

L’applicazione più audace di questa tipologia venne effettuata sul telescopio Hubble. Il principale vantaggio di adottare una tecnologia roll-out era già stato individuato in fase in progettazione negli anni ‘70: così facendo i pannelli si sarebbero potuti cambiare in orbita. Infatti, dopo la messa in orbita nel 1990, gli astronauti portarono nel 2002 dei nuovi rotoli 2J sostituendo quelli vecchi di silicio che furono riportati a terra per analizzare gli effetti di 12 anni nello spazio. Questa tecnologia, chiamata iROSA, è la stessa utilizzata per i nuovi pannelli solari della ISS.

Concentrating Arrays

Infine, esistono i Concentrating Arrays, estremamente pesanti, ingombranti e di difficile gestione ma che permettono un rendimento elevatissimo. Si tratta di configurazioni di pannelli molto particolari, sopra i quali vengono montate delle lenti concave. Queste producono un fattore moltiplicativo del raggio solare tra 8 e 10. Vuol dire quindi che la potenza solare che colpisce la cella, non è più di soli 1367 W/m^2 ma oscilla tra 10936 W/m^2 e 13670 W/m^2, con un conseguente aumento dell’energia convertita.

Inoltre, si può laminare la lente con il Cerio, fornendo un’ottima protezione dai raggi UV e mantenendo la temperatura operativa tra i 25 e gli 80 gradi Celsius nonostante l’enormità di potenza che investe il pannello. I costi per questa tecnologia sono elevati e trovare una missione in cui sia possibile adottare questa soluzione tenendo conto dell’ingombro è molto difficile; tuttavia nel 1998 la Deep Space 1 grazie a questa soluzione riuscì a produrre 100 W a distanze gioviane, un quarto di quella che produce la sonda Juno, ma avendo dieci volte meno superficie attiva. L’ambiente industriale e di ricerca su questi temi è fra i più dinamici del mondo. Nei prossimi articoli di questa rubrica verrà data una panoramica delle nuove tecnologie che si stanno sviluppando.

Energia Elettrica nello spazio è una rubrica in sei articoli dedicata ai metodi di produzione e conversione dell’energia nello spazio, ideata e scritta da Mattia Ghedin. Tutti gli articoli precedenti di questa rubrica possono essere trovati qui.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e ovviamente anche su Instagram.Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.