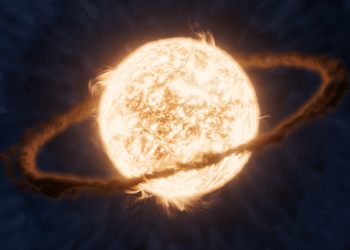

Di recente, per la prima volta nella storia, gli scienziati sono riusciti a ricostruire una mappa tridimensionale dell’atmosfera di un esopianeta, aprendo una nuova finestra sulla comprensione di mondi molto diversi da quelli nel Sistema Solare. Il protagonista di questa scoperta è WASP-121b, detto “Thalos”, un gigante gassoso ultracaldo situato a circa 900 anni luce dalla Terra.

Grazie all’uso combinato di spettroscopia ad alta risoluzione e metodi innovativi di modellazione, i ricercatori hanno potuto svelare come i venti atmosferici e la composizione chimica di questo pianeta varino con l’altitudine, permettendo per la prima volta di vedere oltre la semplice silhouette di un esopianeta in transito.

I due studi che ne sono derivati rappresentano un grande passo avanti nella comprensione delle atmosfere esoplanetarie. Per approfondirne l’importanza e le implicazioni, abbiamo posto qualche domanda a due scienziati italiani che hanno partecipato agli studi, i dottori Lorenzo Pino e Francesco Borsa, ricercatori dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).

Qual è stata la principale novità metodologica che ha permesso di ottenere una mappa tridimensionale dei venti di WASP-121b? E perché è stato scelto proprio questo come target per questa ricerca?

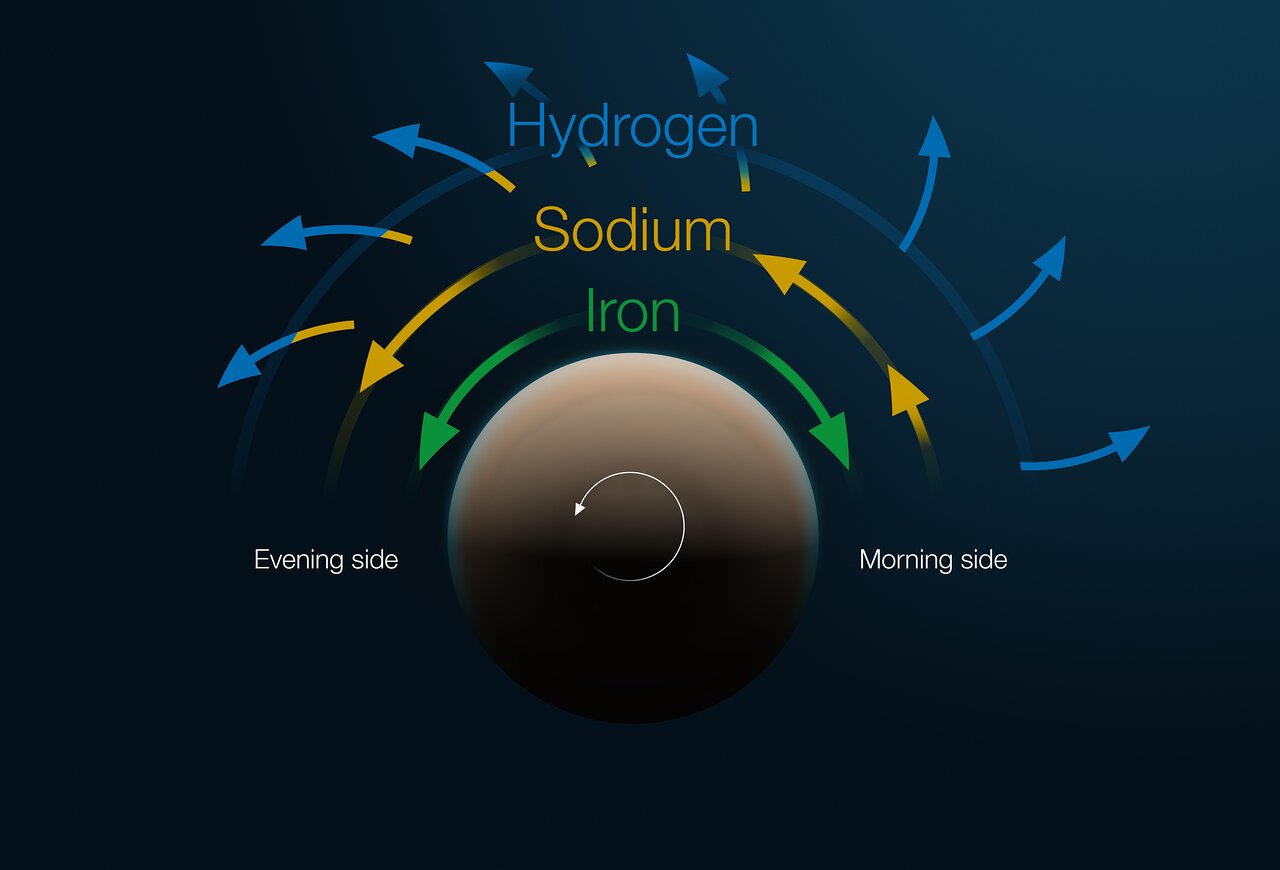

L’idea innovativa è stata quella di combinare tre traccianti di diversi strati atmosferici. Il Ferro che sta negli strati bassi, il sodio negli stati intermedi, e l’idrogeno che evapora negli strati più esterni.

Ci sono diversi aspetti che hanno identificato WASP-121b come il target ideale. Il primo è che è osservabile dall’emisfero sud, e quindi dal Very Large Telescope, che osservando con i 4 telescopi insieme riesce (ad oggi) ad essere il più grande telescopio ottico. Poi è un gioviano ultracaldo, e le temperature estreme di questi oggetti li rendono particolarmente interessanti perché l’energia presente nella loro atmosfera è altissima. Inoltre le potenzialità di questo oggetto erano già note da osservazioni precedenti, quindi ci si aspettava di vedere qualcosa di straordinario.

Entrambi gli studi si sono basati su osservazioni con lo strumento ESPRESSO. Quali vantaggi ha offerto rispetto alle osservazioni precedenti?

Il vantaggio è stata la possibilità di ESPRESSO di utilizzare la modalità di osservazione a 4UT, ossia di ricevere luce da tutti e quattro i telescopi da 8 metri di diametro del Very Large Telescope simultaneamente. Questo permette di collezionare una luce paragonabile a un telescopio da 16 metri di diametro, che attualmente non ha analoghi per altri telescopi ottici.

I risultati hanno evidenziato tre diversi tipi di circolazione atmosferica. Come si distinguono tra loro, e quali sono le principali implicazioni di questa scoperta per la comprensione dell’atmosfera degli esopianeti?

I venti nella parte più profonda, osservati tramite le righe del ferro, regolano il trasporto di energia tra il lato diurno e quello notturno del pianeta, svelando che i nostri modelli non sono ancora completi. Salendo in altitudine incontriamo una corrente a getto che spazza l’atmosfera nello stesso senso della rotazione del pianeta, ma muovendosi a velocità più rapida della rotazione del pianeta, misurata con il sodio.

Questo tipo di correnti sono dovute all’interazione tra la forza di Coriolis (dovuta alla rotazione) e il flusso di energia ricevuto (dalla stella, nel caso di WASP-121b) e sono presenti anche sulla Terra, ma in WASP-121b ha una dimensione comparabile a quella del pianeta stesso e velocità elevatissime.

Infine, nella parte più esterna dell’atmosfera osservata con l’idrogeno in questo studio, i venti hanno una componente verticale in aggiunta a quella orizzontale.

Uno degli aspetti più sorprendenti è stata la scoperta di un jet atmosferico estremamente veloce, 100 volte più rapido dei venti di Giove. Cosa potrebbe causare questa velocità così elevata? È possibile che il magnetismo giochi un ruolo più importante di quanto pensassimo?

Questo è un ottimo esempio di una domanda che questo studio pone alla comunità scientifica. Sappiamo che il meccanismo che accelera questo tipo di correnti è il trasporto di momento angolare dai poli alle zone equatoriali che – combinato con l’intensissima energia ricevuta dalla stella – produce delle correnti a getto anche in altri pianeti gioviani caldi. Tuttavia, i dettagli di questo meccanismo rimangono parzialmente inesplorati, e questo studio propone una nuova osservazione che dovremo spiegare con futuri studi approfonditi.

L’altro studio ha invece mostrato che il titanio su WASP-121b sembra concentrarsi nelle regioni equatoriali. Cosa ci dice questo risultato sui meccanismi di condensazione e rimescolamento atmosferico in questi pianeti estremi?

Ci conferma che mappare la struttura 3D delle atmosfere esoplanetarie è fondamentale anche per capirne la composizione chimica. Finora, i nostri dati non sono stati in grado di discernere chiaramente l’interazione tra la struttura tridimensionale dell’atmosfera del pianeta e la chimica, ma grazie all’estrema sensibilità delle nuove misure questo diventa possibile.

È importante perché capire i rapporti tra le abbondanze chimiche di vari elementi nelle atmosfere ci permette di avere informazioni sull’origine e l’evoluzione dei sistemi planetari, ma la misura deve tenere anche conto della loro distribuzione spaziale.

Oggi si parla molto dell’importanza di studiare la chimica atmosferica degli esopianeti per avvicinarci alla caratterizzazione di mondi potenzialmente abitabili. Cosa possiamo imparare da un esopianeta così estremo per lo studio delle atmosfere di pianeti più simili alla Terra?

WASP-121b è molto distante da un pianeta potenzialmente abitabile nello spazio dei parametri, tuttavia questo articolo indica due direzioni in cui il suo studio e studi analoghi su pianeti giganti gassosi caldi ci possono aiutare nella strada verso la caratterizzazione dei pianeti abitabili:

- Il metodo utilizzato su WASP-121b potrebbe essere direttamente applicato a pianeti più piccoli in

futuro per rivelare la loro struttura atmosferica tridimensionale, ad esempio con ANDES, un

progetto per uno spettroscopio guidato da INAF che è destinato al futuro Extremely Large Telescope, telescopio europeo del diametro di 39 metri attualmente in costruzione. - WASP-121b diventa un laboratorio di fisica atmosferica per fenomeni che sono trasversali a tutti i pianeti esistenti – inclusi quelli potenzialmente abitabili – come l’evaporazione atmosferica e la redistribuzione di energia tra giorno e notte. Per la Terra, attualmente ipotizziamo che la sua atmosfera fosse inizialmente dominata dall’idrogeno. Questa atmosfera primordiale non era adatta alla vita come la conosciamo. L’atmosfera secondaria in cui viviamo adesso si è potuta formare solo a seguito dell’evaporazione di quest’atmosfera primordiale, che potrebbe comunque aver avuto un ruolo fondamentale nelle prime fasi per arricchire di ossigeno la superficie della Terra. Infine, i meccanismi di trasporto di energia giorno-notte potrebbero essere simili a quelli di WASP-121b in pianeti localizzati nella zona abitabile di stelle di tipo nana M, che saranno il fulcro di futuri studi con ANDES.

I vantaggi di ANDES sono principalmente due: per prima cosa avrà un telescopio molto più grande, che ci permetterà di vedere quindi le cose “meglio”. Inoltre potrà osservare una regione di lunghezza d’onda molto più ampia di ESPRESSO, dal visibile al vicino infrarosso, aprendoci le porte a molto più elementi atmosferici che vedremo simultaneamente.

Alla luce dei vostri risultati, quali pensate saranno i prossimi esopianeti da osservare con la stessa tecnica? Quali caratteristiche devono avere per poter rivelare informazioni altrettanto dettagliate sulla loro atmosfera?

I pianeti su cui al momento si possono fare questi tipo di studi sono pianeti grandi e molto caldi, quindi molto vicini alla propria stella, che sono i più favorevoli da un punto di vista osservativo. Con il migliorare degli strumenti e anche delle nostre tecniche osservative e di analisi dati, pian piano la speranza è di riuscire a spingerci verso pianeti sempre più piccoli e freddi, con la speranza di riuscire ad arrivare a vedere le atmosfere di pianeti di tipo terrestre orbitanti nella cosiddetta zona abitabile, dove il range di temperature permette la presenza di acqua allo stato liquido.

A questo proposito, quale sarà il contributo della missione europea ARIEL? Parteciperà a questo tipo di studi approfonditi e 3D delle strutture atmosferiche esoplanetarie?

Il grosso vantaggio che darà ARIEL, più che sul singolo pianeta, sarà sull’insieme dei pianeti che osserverà. Ha il goal di osservarne più di 1000, e questo ci permetterà di andare a cercare che cosa hanno in comune e cosa no le atmosfere dei pianeti, aprendo la possibilità di studi statistici che al momento non siamo ancora in grado di fare.

Ringraziamo il dott. Pino e il dott. Borsa per la loro disponibilità a questa intervista.