Lo Space Rider è un mezzo spaziale che promette di rivoluzionare molti aspetti dell’accesso allo spazio europeo. Si tratta di un piccolo spazioplano robotico che trasporterà nello spazio carichi pressurizzati, ma non solo. Grazie ad una stiva appositamente dedicata, sarà in grado di gestire esperimenti e payload nello spazio per almeno due mesi e poi di riportarli a Terra. Si tratta del primo mezzo di questo tipo mai costruito in Europa e il contributo dell’Italia in questo progetto è di primo piano.

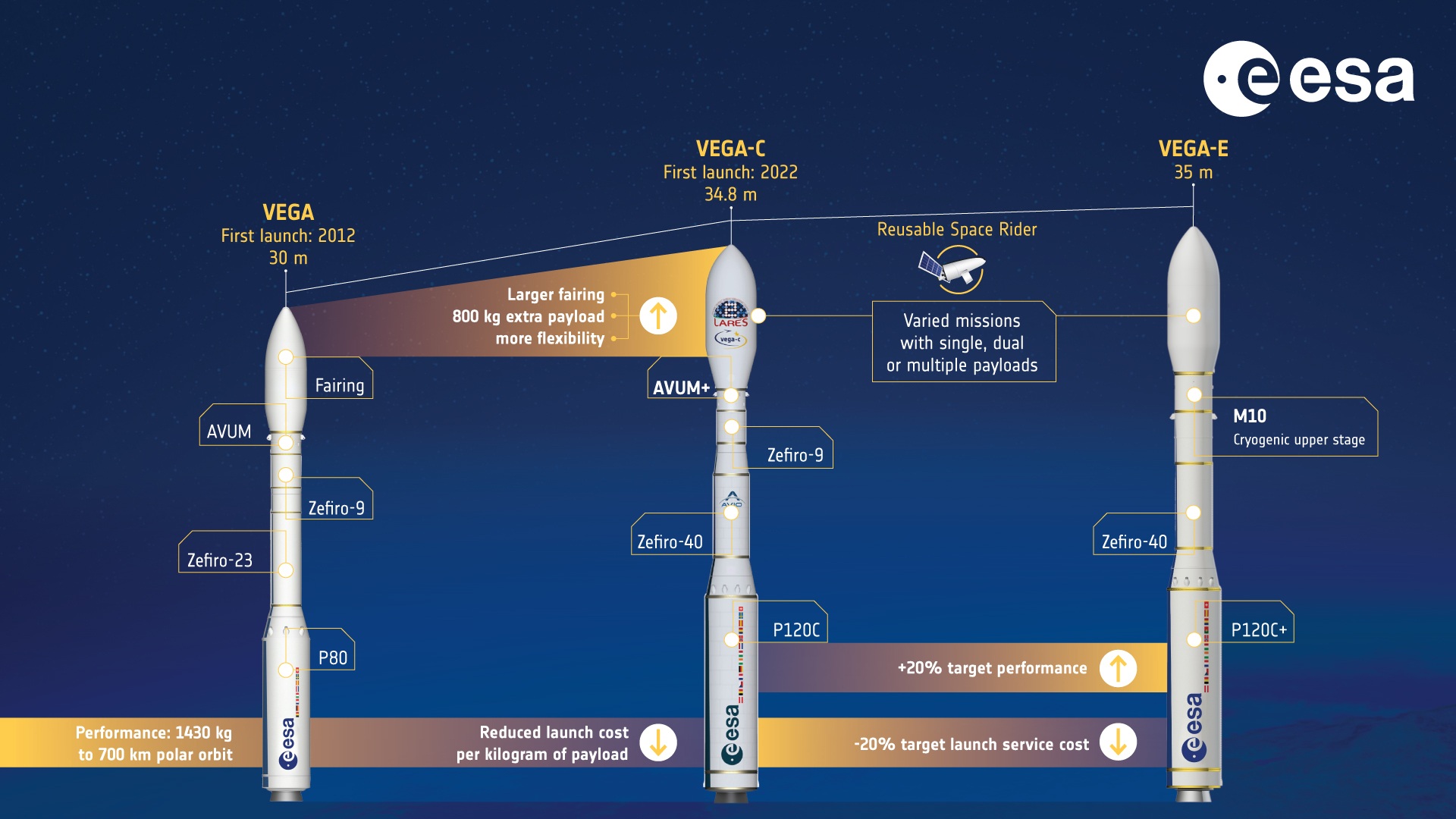

Il suo lancio inaugurale è previsto per la seconda metà del 2024, con un vettore Vega-C. Abbiamo raggiunto Dante Galli, Space Rider Programme Manager presso l’Agenzia Spaziale Europea per porgli alcune domande su questo mezzo, sulle sue caratteristiche tecniche, il profilo di missione e le opportunità scientifiche e commerciali che porterà all’Italia e all’Europa.

Lo Space Rider sarà un vero e proprio laboratorio spaziale. Che tipologie di esperimenti potranno essere realizzati direttamente in orbita?

Space Rider è concepito per diverse possibili applicazioni in orbita, quali esperimenti in condizioni di micro-gravità, dimostrazione e validazione di tecnologie innovative, osservazione della Terra e dello spazio, missioni didattiche e/o di ricerca e fungerà da apripista per servizi di tipo “commerciale” con rientro dallo spazio. Per quanto riguarda le tipologie di esperimenti che si possono realizzare, la particolarità dell’ambiente operativo in condizioni di micro-gravità apre le porte a una moltitudine di opportunità:

- Life Science: colture cellulari, cristallizzazione molecolare, microorganismi, stampa 3D biologica, dispositivi medici.

- Physical Science: studio dei processi di deposizione e di cristallizzazione, nuove formulazioni, stampa 3D, combustione dei metalli.

Inoltre, la possibilità di rimanere in orbita per almeno 2 mesi e il concetto operazionale dello Space Rider abilitano anche interessanti applicazioni in ambito remote sensing e aprono le porte a un concetto di trasporto spaziale che può supportare tutta una gamma di servizi e operazioni in orbita la cui domanda nel breve-medio termine è prevista crescere esponenzialmente: non solo quindi immissione in orbita di satelliti ma anche il loro recupero, piuttosto che la capacità di assemblare in orbita componenti/moduli e tutta quella serie di servizi che possono incrementare la vita utile di satelliti già orbitanti: manutenzione, sostituzione componenti danneggiati/obsoleti, rifornimento, etc…

![Un dettaglio della stiva del Space Rider [Render]. Credits: ESA/ Dante Galli](https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2022/10/ESA_still_4.png)

Che tipo di satelliti potranno essere portati nello spazio direttamente con lo Space Rider e quali sono i limiti operativi di orbita di destinazione?

In principio lo Space Rider non è concepito “semplicemente” per la messa in orbita di satelliti, dato che il grosso valore aggiunto del sistema Space Rider è quello di riportare il payload a terra (mentre i satelliti hanno solo bisogno di essere portati in orbita). A ogni modo, considerando la configurazione e le dimensioni attuali dello Space Rider, se avessimo missioni dedicate a satelliti, la classe di riferimento sarebbe quella dei piccoli satelliti: nano e micro satelliti fino a circa 20kg. Il termine di riferimento è sicuramente quello dei cosiddetti cubesats, in configurazioni 3U, 6U e più tipicamente 12U (U: unità). Orbite di riferimento sono chiaramente LEO – Low Earth Orbit, con altezza funzione del carico da immettere in orbita e soprattutto dell’inclinazione dell’orbita, con prestazioni massimizzate in orbita equatoriale

Space Rider è il primo veicolo riutilizzabile europeo a essere commercializzato, che tipo di clientela è interessata a questi servizi unici?

Sicuramente tutto quello che è il comparto spazio tradizionale, soprattutto se ci riferiamo alle applicazioni di dimostrazione e validazione in orbita di nuove tecnologie e servizi. Ma un mercato molto promettente ed emergente al quale puntiamo è quello legato alla possibilità di realizzare il cosiddetto in-space manufacturing, in particolare nei settori farmacologico e biologico (nuovi composti dalle proprietà altrimenti non ottenibili a terra), o anche fibre ottiche a altissime prestazioni (flusso di informazioni gestibile ordini di grandezza superiore), con la capacità di realizzarne km in bobine avvolte da riportare poi a terra – e più in generale realizzazione di materiali ad alte prestazioni sfruttando le caratteristiche peculiari dell’ambiente orbitale.

Quali parti dello Space Rider saranno riutilizzate?

Lo Space Rider è composto di due moduli: un modulo di servizio orbitale, che fornisce appunto tutti i servizi necessari alla vita orbitale del veivolo (propulsione, power, attitude control, etc..) e un modulo di rientro il quale alloggia gli esperimenti e che effettivamente, una volta separatosi dal modulo di servizio, rientra atterrando in maniera autonoma, con un sistema di guida avanzato sotto parafoil: è questo modulo di rientro che si intende ovviamente riutilizzare.

![Il rientro del Space Rider [Render]. Credits: ESA/ Dante Galli](https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2022/10/ESA_still_6.png)

Quante volte potrà essere riutilizzato il modulo di rientro di Space Rider?

Il primo modello di volo deve dimostrare la capacità di effettuare almeno 6 voli, ma sulla base delle prime esperienze di volo e dei dati che andremo a raccogliere abbiamo come obiettivo di estendere questa capacità per i modelli futuri.

Quali sono le tecnologie chiave per permettere un riciclo del modulo di rientro?

Innanzi tutto, dobbiamo essere in grado di rientrare a terra superando la sfidante fase di attraversamento dell’atmosfera a velocità ipersoniche: ma su questo ci aiuta fortemente l’esperienza della missione ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), da cui il modulo di rientro è derivato, e che ha già dimostrato questa capacità, grazie soprattutto all’utilizzo di materiali ceramici ad altissime prestazioni per resistere alle temperature elevatissime che si generano durante il rientro in atmosfera. Ma ci sono diverse altre tecnologie/aspetti chiave da abilitare/considerare per dimostrare la capacità di riutilizzo:

- garantire una capacità di atterraggio autonomo (e di precisione, con un target di 150m!) e su questo ci dovrà aiutare un sistema di Guida, Navigazione e Controlo (GNC) innovativo, con capacità di guidare autonomamente il veicolo grazie a un parafoil.

- Avere una conoscenza la più approfondita e completa possibile dello stato del veicolo di rientro e di cosa ha “visto” durante i suoi voli – e quindi un sistema che chiamiamo HMS – Health Monitoring System, che ha in carico di monitorare lo stato di “salute” del veicolo e dei suoi componenti, aiutandoci a confermare, dopo ogni volo e sulla base dell’analisi dei relativi dati, la sua attitudine a essere reimpiegato in sicurezza per il volo successivo.

- Dimostrare (con opportune campagne di test e confronto con i dati di volo) che materiali e componenti, normalmente progettati per un “uso singolo”, sono stati invece correttamente sviluppati con le migliorie necessarie a garantirne il riutilizzo.

![Il rientro del Space Rider [Render]. Credits: ESA/ Dante Galli](https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2022/10/ESA_still_5.png)

Il modulo di servizio di Space Rider è derivato dall’AVUM presente su Vega. Quali sono state le principali modifiche per adattarlo alle esigenze dello Space Rider?

Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di massimizzare le tecnologie e componenti già disponibili per ridurre la necessità di investimento, sia per il modulo di servizio, derivato dal quarto stadio AVUM+ del VEGA-C, sia del modulo di rientro, derivato dall’IXV. Per quanto attiene al modulo di servizio, ovviamente abbiamo avuto necessità di complementare l’AVUM+ con un modulo aggiuntivo, che chiamiamo ALEK, (AVUM Life Extension Kit), il quale fornisce in primis alloggio ai pannelli solari per avere la potenza necessaria al funzionamento orbitale del veicolo completo, oltre ad alloggiare tutta l’avionica e i sistemi di controllo di assetto atti a gestire la fase orbitale.

Ma se ci riferiamo specificamente al modulo propulsivo, e quindi all’AVUM+, le modifiche sono state minime: è stato aggiunto dell’hardware termico (riscaldatori e protezioni termiche) necessario a garantire l’adeguato controllo termico di tutti gli equipaggiamenti ed è stata ottimizzata la configurazione dei due cluster di motori per controllo d’assetto (in particolare il “canting angle”, l’angolo di inclinazione dei thrusters). Inoltre, è stata verificata la capacità di sopravvivere all’aggressivo ambiente spaziale (che include radiazione cosmica, ossigeno atomico, temperature estreme, …) di tutte le unità di AVUM+ che devono rimanere operative durante i 2 mesi di fase orbitale, ben più lunga della vita operativa di poche ore richiesta dalla missione di VEGA-C.

![Una vista del Space Rider [Render]. Credits: ESA/ Dante Galli](https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2022/10/ESA_still_3.png)

Il design dello Space Rider assomiglia allo Shuttle, quali sono le similitudini con lo spazioplano americano e in cosa differisce il progetto europeo?

In prima battuta in effetti la somiglianza è tale da far pensare allo Space Rider come a uno Shuttle in miniatura senza ali. Questo è essenzialmente legato al fatto che entrambi sono concepiti come “lifting body”: veicoli cioè che grazie alla loro forma sono in grado di generare portanza e sostenersi in volo e che si differenziano in modo sostanziale dalle capsule di rientro. E considerato il profilo di missione e la necessità di rientrare attraversando l’atmosfera, la forma generale del veicolo è quella che possiamo vedere in entrambi. Ma le differenze, oltre che ovviamente nelle dimensioni, sono essenziali anche in termini di configurazione e di concezione:

- Space Rider non ha un’autonoma capacità di lancio, ma viene portato in orbita all’interno del fairing del lanciatore VEGA-C.

- Space Rider, non avendo ali, atterra con parafoil.

- Space Rider è senza equipaggio e completamente automatizzato, con grandi vantaggi in termini di semplificazione del design e di vincoli operazionali per i clienti e di costi di gestione.

- Le sue dimensioni permettono maggiore flessibilità (ovviamente con un carico pagante inferiore) e ne permettono il lancio con un lanciatore medio-piccolo come VEGA-C o il futuro VEGA-E.

Lo Space Rider sarà lanciato dal vettore Vega C, in futuro sarà possibile utilizzare anche il Vega E o altri vettori?

Space Rider è stato concepito, come ricordato sopra, massimizzando il riutilizzo e il ritorno di esperienza di missioni già operative, e quindi concepito in sinergia con il sistema di lancio VEGA-C. Stiamo già guardano ovviamente al futuro e quindi sì, il prossimo Space Rider sarà ottimizzato per il nuovo sistema di lancio VEGA-E.

Qual è il contributo italiano al progetto dello Space Rider?

Il contributo Italiano è decisamente determinante. L’Italia, grazie al supporto dell’ASI, sostiene il 75% degli investimenti complessivi sul programma, con un chiaro ruolo di leadership programmatica e tecnologica: basti pensare che i principali contraenti sono tutti Italiani: Avio e Thales Alenia Space Italy per il veicolo, e Telespazio ed Altec per il segmento di terra.

Lo sforzo profuso dall’Italia come investimenti quindi è stato ed è veramente significativo, ma il ritorno in termini di sviluppo di competenze e tecnologie del tutto innovative a livello europeo (rientro dall’atmosfera, riutilizzabilità, servizi innovativi orbitali) è importantissimo, e mette l’Italia in una posizione molto competitiva nel breve e medio termine per il mercato emergente del trasporto spaziale: a tutti gli effetti siamo infatti sul punto di assistere a una vera e propria transizione dal “semplice” accesso allo spazio all’utilizzo dello spazio come un nuovo “ambiente” in cui muoversi e operare da/per: quello che già oggi identifichiamo come “space logistics”.

È possibile pensare già a un upgrade futuro dello Space Rider o addirittura a una sua evoluzione in un mezzo con equipaggio?

Lo stiamo già facendo, con l’idea da una parte di sfruttare il ritorno di esperienza che avremo dai primi voli per ottimizzare aspetti come la riduzione dei costi ricorrenti, l’aumento del carico utile e l’estensione delle capacità di riutilizzazione e dall’altro cominciando a studiare anche possibili sviluppi futuri verso appunto concetti di trasporto e servizio in orbita..

Per quanto riguarda una sua evoluzione con equipaggio, diciamo che questa possibilità si inquadra in un discorso più ampio: infatti, il nostro DG [Direttore Generale ndr] è stato incaricato durante lo space summit di quest’anno di intavolare una discussione su un “inspirator” (fonte di ispirazione) per l’esplorazione umana, che è una capacità sovrana essenziale di tutte le principali potenze spaziali a eccezione dell’Europa. È stato quindi formato un gruppo consultivo di alto livello che riferirà i progressi avvenuti nel corso del prossimo Consiglio Ministeriale dell’ESA che si terrà a novembre 2022, in vista di un summit sullo spazio che avrà luogo nel 2023 per un decisione finale a riguardo. Dovremo quindi aspettare questi momenti chiave, quello che è certo è che dal punto di vista delle principali tecnologie abilitanti lo Space Rider può rappresentare un passo essenziale verso il raggiungimento di questa capacità anche a livello Europeo.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, su Instagram e sul nostro canale Youtube. Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.

![Una vista del Space Rider [Render]. Credits: ESA/ Dante Galli](https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2022/10/ESA_still_2-1140x570.png)