Cinquant’anni fa, alle 18:07:41 del 17 Aprile 1970, la missione Apollo 13 si era appena conclusa con un lieto fine, ammarando nel Pacifico con gli astronauti sani e salvi all’interno. Un aspetto, spesso dimenticato, aveva contribuito in maniera sostanziale alla loro sopravvivenza. Fu tanto importante quanto le soluzioni tecniche partorite a tempo di record dagli ingegneri della NASA: la gravità.

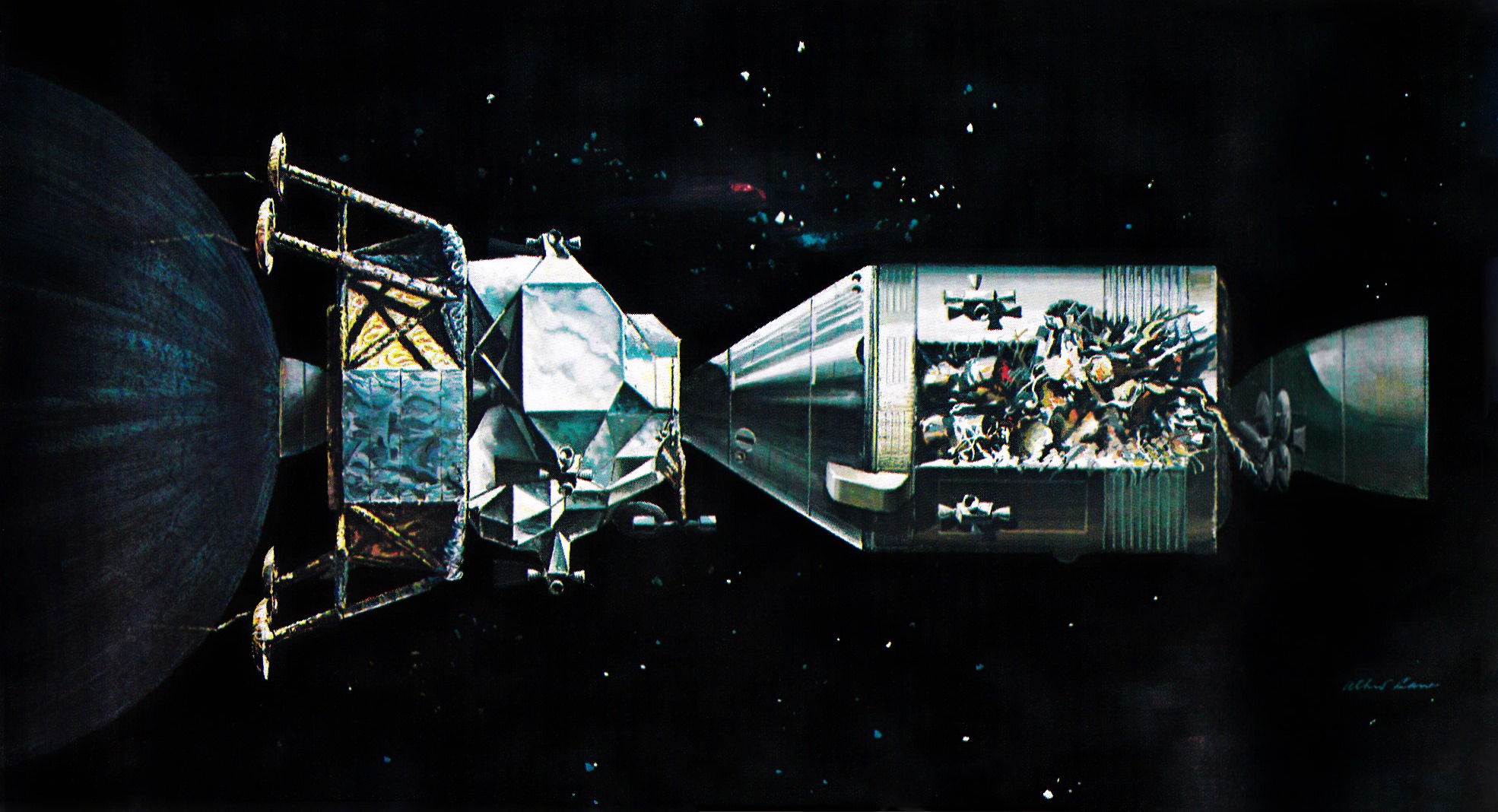

Tre giorni e mezzo prima, mentre il Command and Service Module (CSM) Odissey ed il Lunar Module (LM) Aquarius viaggiavano accoppiati verso la Luna, una violenta esplosione aveva interrotto la quotidiana routine dell’equipaggio. “Okay, Houston, we’ve had a problem here” , aveva pronunciato subito dopo il Pilota del Modulo di Comando, John Swigert. Uno dei serbatoi di ossigeno liquido del Service Module era appena esploso, vanificando ogni possibilità di allunaggio per la coppia Jim Lovell -Fred Haise.

Da quel momento in poi, la priorità era stata una sola: riportare sano e salvo l’equipaggio sulla Terra. Il fallimento? Un’opzione da non prendere nemmeno in considerazione.

Proprio la gravità era stata sfruttata per trasformare l’Apollo 13, una potenziale tragedia, nell’insuccesso di maggior successo della NASA. Per comprendere appieno di cosa stiamo parlando, occorre riavvolgere il nastro fino al pomeriggio dell’11 Aprile, esattamente 2 ore e 30 minuti dopo il lancio da Cape Canaveral.

In quel momento, la missione procedeva a gonfie vele: il terzo stadio del Saturn V orbitava 190 km sopra la costa orientale dell’Australia. Una manciata di minuti più tardi, il potente motore J2, con le sue 100 tonnellate di spinta, si era acceso un’ultima volta per effettuare la Trans Lunar Injection, in breve TLI.

Per oltre cinque minuti la capsula aveva accelerato, fino a raggiungere una velocità di circa 11 km/s. Era quanto necessario affinché l’apogeo – il punto dell’orbita più lontano dalla Terra – si “alzasse” fino ad incrociare l’orbita della Luna. Al termine della TLI, il Modulo Lunare ed il Modulo di Servizio e Comando si erano posizionati su un’orbita fortemente ellittica. Questa tre giorni più tardi li avrebbe condotti ad un incontro ravvicinato con il nostro satellite.

La TLI era stata programmata nei minimi dettagli ed eseguita alla perfezione. Pochi secondi in più avrebbero portato l’Apollo 13 ad un fatale schianto sulla superficie lunare, pochi secondi in meno le avrebbero fatto mancare l’appuntamento, con la probabile conseguenza di essere “lanciata” nello spazio profondo da una fionda gravitazionale con la Luna. Con il passare delle ore e dei giorni, la forza di gravità lunare aveva preso le redini del gioco.

Se tutto avesse proceduto come da copione, nel punto di minima distanza dal satellite, il motore del Service Module si sarebbe acceso per rallentare la navicella e lasciarsi catturare in un’orbita circolare. Poche ore più tardi, Jim Lovell e Fred Haise avrebbero coronato il loro sogno di camminare sulla Luna.

Ma non era questo il caso. Gli eventi avevano preso una brutta piega dopo l’esplosione ed il Service Module era ormai inutilizzabile. Propellente a disposizione ce n’era, ma il Mission Control Center di Houston non era intenzionato ad accenderlo e rischiare una seconda detonazione.

La salvezza in una traiettoria ben studiata

La NASA, per le missioni Apollo 8-10-11, aveva messo in campo ogni briciolo della propria conoscenza, pianificando delle traiettorie che riducessero al minimo i rischi per gli astronauti. In particolare, sette anni prima, un fisico di nome Arthur J. Schwaniger aveva fornito la prima trattazione matematica delle Free Return Trajectories .

Nato nel 1933 a Louisville, in Kentucky, Arthur Schwaniger si era laureato in Fisica nell’omonima università, per poi intraprendere la carriera nell’aerospazio, dedicandosi in particolare allo studio delle traiettorie per il volo spaziale umano. Aveva iniziato a collaborare con la NASA nel 1960, poco dopo la sua fondazione, e vi sarebbe rimasto fino al 1993, anno del suo pensionamento. Proprio sui suoi studi gli astrodinamici della NASA avevano gettato le fondamenta delle missioni lunari.

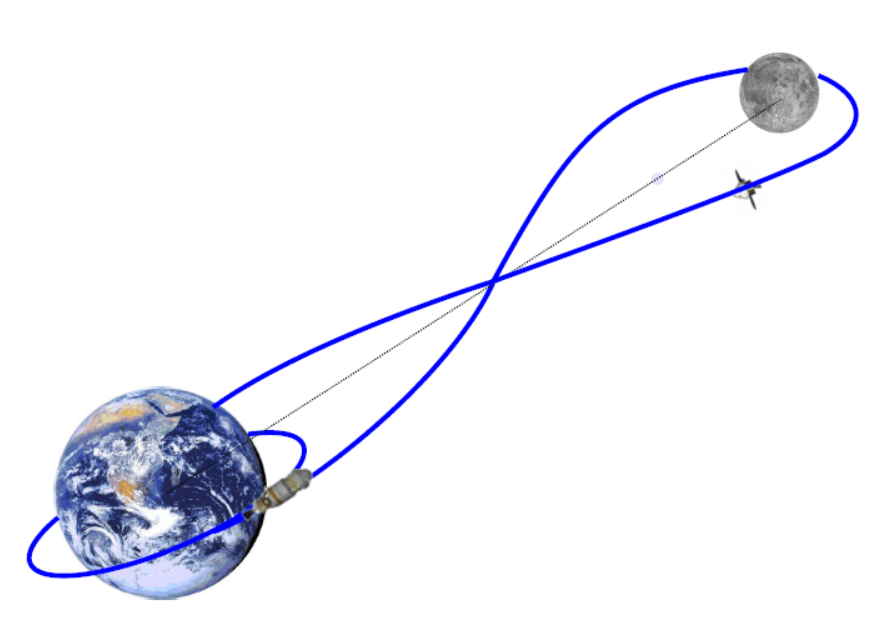

Quando un oggetto nello spazio segue una Free Return Trajectory allontanandosi da un corpo celeste, se viene influenzato dal campo gravitazionale di un secondo corpo, questo ne causa un ritorno all’origine senza bisogno di alcun mezzo di propulsione. In poche parole, una volta lasciata la Terra, la sola gravità della Luna sarebbe stata in grado di rispedire i tre astronauti verso casa, anche in assenza di un sistema propulsivo.

La traiettoria è illustrata nell’immagine sopra. La curva in basso rappresenta il viaggio di andata. Come si può vedere, la navicella anticipa la Luna lungo la sua orbita, così da trovarsi all’appuntamento davanti a lei. Questa posizione relativa fa sì che la gravità della Luna agisca come un enorme magnete. La navicella le ruota inizialmente attorno, per poi essere rispedita in direzione della Terra. In questo modo, il percorso della navicella viene modificato senza azionare il motore, dunque senza consumare propellente. Da qui la dicitura “free”.

Quale modo migliore per riportare a casa tre astronauti a corto di un motore affidabile? Nonostante Apollo 13 non stesse seguendo una free-return trajectory al momento dell’esplosione, i tecnici della NASA sfruttarono una delle previste correzioni orbitali, in gergo Midcourse Corrections, per riportare la navicella su una free-return trajectory. Gli studi di Schwaniger avevano siglato un’assicurazione sulla vita a molti astronauti del programma Apollo, pronta ad essere usata in caso di emergenza, come avvenne per Apollo 13.

Quel trentenne del Kentucky, con una laurea in fisica ed una sfrenata passione per lo spazio, aveva permesso loro di rimettere piede a Terra e riabbracciare le proprie famiglie. Mezzo secolo dopo, il contributo di Arthur potrebbe non essere ancora terminato. Le missioni Artemis, previste dalla NASA per la seconda metà di questo decennio e volte ad una seconda e più duratura esplorazione della Luna, potrebbero richiedere di rispolverare proprio quegli studi che, seppur vecchi di sessant’anni, sono ancora pienamente applicabili.