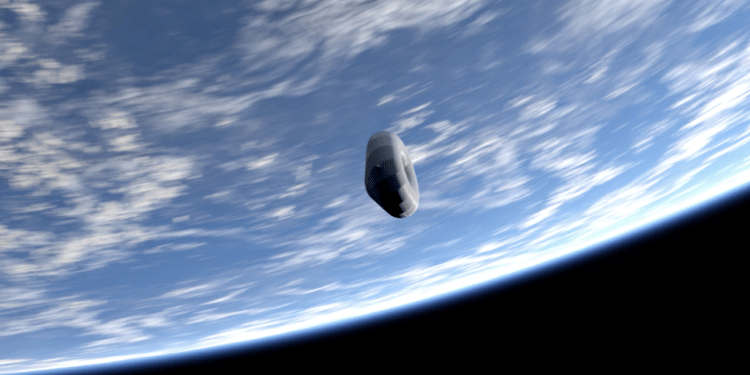

Per la prima volta, una capsula europea privata ha tentato di riportare sulla Terra dei carichi inviati dallo spazio. Si tratta della capsula Phoenix 1, sviluppata dall’azienda tedesca Atmos Space Cargo, fondata nel 2021. Phoenix 1 è arrivata nello spazio il 22 aprile, grazie a un Falcon 9, come parte del carico della missione del programma rideshare Bandwagon-3.

Oltre alla capsula di Atmos, infatti, all’interno del vettore di SpaceX si trovavano anche altri satelliti. Il carico della missione era composto da quattro satelliti sudcoreani per l’osservazione della Terra tramite tecnologia SAR. Probabilmente, proprio a causa della presenza di questo carico, SpaceX non ha condiviso pubblicamente molte informazioni sul lancio. Non sappiamo infatti con precisione quanti satelliti fossero a bordo del Falcon 9. SpaceX ha inoltre interrotto la diretta dopo l’atterraggio del primo stadio alla Landing Zone 2.

Inizialmente, Phoenix 1 sarebbe dovuta rientrare nell’Oceano Indiano ma, cinque settimane prima del lancio, SpaceX ha informato Atmos di un cambio di traiettoria dovuto a “vincoli operativi” del carico primario. Atmos ha quindi dovuto riprogettare velocemente la traiettoria di rientro, consapevole che questa avrebbe potuto causare la perdita della capsula.

La missione aveva tre obiettivi principali: raccogliere dati dal veicolo in volo, operare e ricevere dati dai carichi utili a bordo e raccogliere informazioni sulle prestazioni dello scudo termico gonfiabile durante il rientro. La società ha confermato il successo per i primi due obiettivi, mentre hanno definito il terzo come “parzialmente riuscito”.

Una capsula gonfiabile

Phoenix 1 è stata progettata come una capsula di rientro recuperabile per la ricerca, capace di trasportare fino a 100 kg in orbita terrestre bassa per missioni della durata massima di tre mesi. Questo primo prototipo ha rappresentato un importante banco di prova per il sistema di rientro con scudo termico gonfiabile sviluppato dall’azienda.

La particolarità di Phoenix 1, infatti, è proprio quella di avere uno scudo gonfiabile, che rende la capsula meno ingombrante. Questo le permette di prendere parte a missioni Rideshare, condividendo il vettore con altri carichi e abbassando i costi di lancio.

Per gonfiare lo scudo termico viene utilizzato un sistema di pressurizzazione a gas freddo, che permette di dispiegare tutte le principali componenti. Una volta iniziato il rientro, le alte temperature che si generano impattando l’atmosfera permettono alla capsula di mantenere la pressione dello scudo. Alle estremità sono presenti anche delle appendici aerodinamiche per controllare il rientro.

Meet #PHOENIX – the groundbreaking space return capsule we develop here at ATMOS.

Watch our latest video to learn about our technology which will help make space research more affordable, reliable, accessible and sustainable than ever before.#NewSpace #Microgravity #ATMOS pic.twitter.com/0m6MhQAdHP— ATMOS Space Cargo (@AtmosSpaceCargo) March 24, 2024

Il cambio di traiettoria imposto da SpaceX ha comportato un ammaraggio molto più lontano dalla costa brasiliana e un rientro più ripido del previsto, creando carichi maggiori sul veicolo. Dopo essersi separata dal secondo stadio, Phoenix 1 ha iniziato il rientro atmosferico per un ammaraggio nell’Oceano Atlantico meridionale. Il rientro è però avvenuto circa 500 km più lontano rispetto al previsto. L’azienda non è quindi riuscita a ottenere immagini della capsula, nonostante avesse predisposto un aereo apposito.

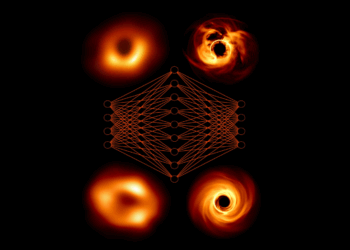

Sebastian Klaus, CEO di Atmos, ha spiegato durante una conferenza stampa del 22 aprile che alcuni dati suggeriscono che lo scudo termico si sia gonfiato come previsto, ma l’azienda necessita di più tempo per analizzare i dati disponibili, aggiungendo che è stato “molto difficile” ottenere dati da Phoenix 1 nelle fasi finali del volo a causa della distanza dalle stazioni di terra.

Carichi utili e prossimi passi

Durante la conferenza, Klaus ha inoltre dichiarato che i quattro carichi utili a bordo, provenienti da clienti commerciali e dall’agenzia aerospaziale tedesca DLR, hanno funzionato correttamente e restituito dati, permettendo di considerare questi aspetti della missione “un pieno successo”.

Tra i carichi scientifici a bordo c’era anche un esperimento di Frontier Space, lanciato in collaborazione con l’Imperial College di Londra. Hanno progettato il “laboratorio in scatola”, SpaceLab Mark 1, per permettere ai ricercatori di condurre esperimenti sofisticati in microgravità senza le tradizionali barriere alla ricerca spaziale.

La missione EGGS-1 (Early Gen micro-Gravity Service) ha incluso tre carichi utili principali. Il primo, sviluppato con l’Imperial College London, è un esperimento di ritorno di campioni microbiologici che testa l’integrazione e la stabilità di microrganismi liofilizzati, fondamentale per la biofabbricazione spaziale. Il secondo testa i sistemi microfluidici proprietari dell’azienda in condizioni di microgravità. Il terzo valida la durabilità di un dispositivo per campioni biologici utilizzando la tecnologia di imaging dell’azienda.

PHOENIX 1 Integration completed.

Our AIT team on-site has successfully completed the flight integration of our PHOENIX 1 capsule to @SpaceX‘s Falcon 9 rocket, in collaboration with our integration partner @Exolaunch. The capsule is ready to launch aboard the upcoming Bandwagon-3… pic.twitter.com/J8aBum1NDV— ATMOS Space Cargo (@AtmosSpaceCargo) April 19, 2025

La tecnologia potrebbe accelerare sviluppi nella produzione spaziale, nella ricerca farmaceutica e nella produzione alimentare sostenibile per missioni spaziali prolungate. Come ha dichiarato il Dr. Rodrigo Ledesma-Amaro dell’Imperial College, questa ricerca potrebbe permettere la produzione di cibo, farmaci, carburanti e bioplastiche utilizzando risorse liberamente disponibili nello spazio.

Atmos Space Cargo sta già lavorando alla seconda versione del veicolo, Phoenix 2, il cui lancio è previsto per il 2026. La principale differenza tra i due veicoli sarà il sistema di propulsione, con la versione aggiornata non più dipendente dallo stadio superiore del veicolo di lancio per completare la manovra di deorbitazione. A febbraio, l’azienda ha ricevuto un finanziamento di 13,1 milioni di euro dalla Commissione Europea attraverso il programma EIC Accelerator per accelerare lo sviluppo di questa nuova versione.