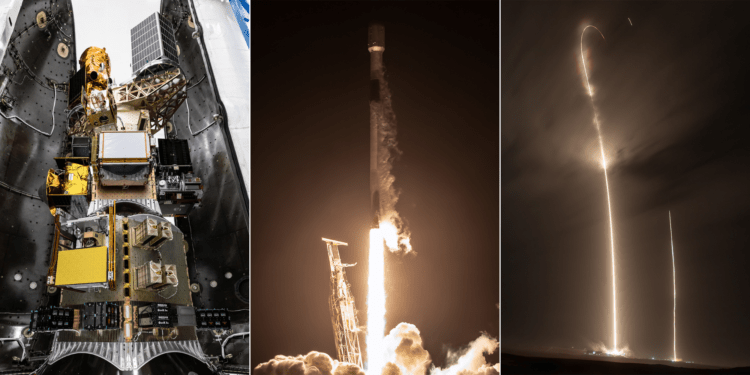

Con la missione numero 13 del programma Transporter di SpaceX, il Falcon 9 ha portato in orbita 74 piccoli satelliti, realizzati da diverse aziende e agenzie spaziali di tutto il mondo. Il lancio è avvenuto dalla base militare di Vandenberg, in California, il 15 marzo alle 07:39 italiane. La missione era inizialmente prevista per i primi giorni di marzo, ma ha subito numerosi rinvii, soprattutto a causa dei ritardi dovuti ai lanci precedenti.

SpaceX ha infatti riscontrato alcuni problemi con la missione per portare in orbita i satelliti della NASA SPHEREx e PUNCH, partita con successo il 12 marzo. Erano emersi, infatti, diversi problemi con il Falcon 9, che hanno costretto SpaceX a interrompere i lanci per effettuare controlli approfonditi. Inoltre, anche le pessime condizioni meteo hanno portato alla riprogrammazione della partenza.

La missione classificata come Transporter-13, è la quindicesima facente parte del programma Rideshare, che permette a più satelliti di condividere il medesimo Falcon 9. Oltre alle 13 missioni Transporter, che prevedono il rilascio in orbita eliosincrona, SpaceX ha effettuato anche due lanci Bandwagon. Questi ultimi hanno un’orbita con inclinazione differente, e permettono di soddisfare le richieste di un numero più ampio di clienti. Come dichiarato dalla stessa SpaceX, grazie a questo programma sono arrivati in orbita oltre 1.200 satelliti.

Anche con la missione Transporter-13 sono stati lanciati diversi satelliti italiani.

Liftoff! pic.twitter.com/RJQBGWcwvA

— SpaceX (@SpaceX) March 15, 2025

La costellazione italiana HERMES

L’azienda italiana D-Orbit, come accaduto anche durante i precedenti lanci, ha partecipato alla missione Rideshare con il suo ION Satellite Carrier. Si tratta di un orbital transfer vehicle (OTV) in grado di rilasciare con precisione diversi piccoli satelliti su diverse orbite. A bordo dello ION partito con Transporter-13, chiamato Marvelous Mathias, si trovano sei cubesat che fanno parte della costellazione HERMES (High Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ogni satellite ha dimensioni di 10 cm × 10 cm × 30 cm, e ION avrà il compito di rilasciarli a partire da una settimana dopo il lancio, dispiegandone uno al giorno.

Lo sviluppo di questa costellazione vede la partecipazione di diversi enti. Il Mission Operation Center di HERMES Pathfinder è sotto la gestione di Altec Torino, mentre lo Scientific Operation Center si trova presso lo Space Science Data Center dell’ASI. Le operazioni saranno supportate da due stazioni di terra dedicate: una situata a Spino d’Adda, in Italia, e l’altra a Katherine, nel Territorio del Nord, in Australia.

Ciascun payload scientifico è stato interamente progettato e sviluppato, nell’ambito di uno specifico Accordo siglato con l’Agenzia Spaziale Italiana, dall’INAF di Trieste che coordina le attività di altri 4 istituti INAF a Roma, Bologna, Milano e Palermo con il contributo dell’Istituto di Astronomia e Astrofisica dell’Università di Tubinga per quanto riguarda l’elettronica digitale e il software di bordo, la Fondazione Bruno Kessler di Trento per la produzione dei sensori e l’integrazione del detector system, e dell’Università di Cagliari, per quanto riguarda l’analisi e il processamento dei dati scientifici di alto livello.

La piattaforma cubesat che imbarca il rivelatore è stata invece progettata e sviluppata, nell’ambito di uno specifico Accordo siglato con l’Agenzia Spaziale Italiana, presso il laboratorio ASTRA del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali (DAER) del Politecnico di Milano, e prevede una architettura estremamente compatta e performante.

L’obiettivo della costellazione HERMES è proprio quello di sondare il cosmo alla ricerca di lampi di raggi gamma. Questi eventi si generano quando una stella giunge alla fine della sua vita oppure in occasione di collisioni cosmiche. A dicembre 2023 è stato lanciato il satellite SpIRIT, sempre tramite una missione Rideshare di SpaceX, con a bordo il primo rilevatore HERMES per effettuare i primi test nello spazio.

Gli altri satelliti trasportati da D-Orbit

A bordo dell’ION di D-Orbit erano anche presenti i seguenti satelliti:

- DARK, di Arkadia Space: il primo dimostratore in orbita di Arkadia Space testerà due dei suoi propulsori 5 N Triton in condizioni orbitali.

- Clustergate-1, di DPhi Space: il volo inaugurale di Clustergate, una piattaforma condivisa per payload che facilita l’accesso all’orbita. Trasporta sei payload da diverse istituzioni commerciali e accademiche, tutti collegati al computer di bordo Phoenix, progettato per fornire un’integrazione plug-and-play e capacità avanzate di edge processing nello spazio. Inoltre, Clustergate-1 ospita diversi payload software, con la capacità di integrarne altri durante il volo.

- GO-2 Propulsion System, di Morpheus Space: una soluzione ad alta performance progettata per rispondere alle necessità rigorose delle moderne missioni spaziali. Sfruttando la tecnologia FEEP, il sistema GO-2 system offre precisione, efficienza e affidabilità per missioni che richiedono propulsione a bassa spinta e alta efficienza. Il design scalabile lo rende adattabile per un’ampia gamma di applicazioni, dal deorbiting al controllo della spinta, alla gestione delle costellazioni.

- AlbaPod 6P, di Alba Orbital Ltd: due deployer per satelliti 6P PocketQube. I PocketQubes, generalmente a forma di cubo con lati di 5 cm e massa massima di 250 grammi, sfruttano componenti commerciali standard. AlbaPod 6P mira a fornire una piattaforma di dispiegamento affidabile per questi piccoli satelliti, ampliando ciò che può essere ottenuto con asset spaziali su piccola scala. I deployer ospitano diversi PocketQubes, ciascuno con i proprio obiettivi di ricerca. In particolare, su questa missione rilasceranno HADES-ICM, HYDRA-W, UNICORN-2O, 2P & 2Q.

- Beyond Burials – Shooting Star Memorial, di Beyond Burials: un payload simbolico che trasporta i resti umani in un viaggio orbitale prima del rientro in atmosfera terrestre, come tributo celeste finale.

ION ospiterà anche un ulteriore payload di un cliente non divulgato.

Satelliti per l’osservazione della Terra

Molti dei satelliti che prendono parte alle missioni Transporter sono dotati di strumenti per l’osservazione della Terra. Ciò è dovuto alla principale caratteristica dell’orbita eliosincrona, che permette la rivisitazione di un luogo sempre con la medesima condizione di illuminazione.

Tra questi vi è il nuovo satellite dell’azienda Albedo, chiamato Clarity-1, in grado di ottenere immagini con una risoluzione di 10 cm. Il satellite opererà su un’orbita molto bassa, a circa 274 km di altezza. Questa quota sarà raggiunta solo in un secondo momento, poiché il secondo stadio del Falcon 9 lo ha rilasciato a una quota superiore ai 500 km.

Un altro satellite particolare arrivato in orbita con Transporter-13 si chiama FireSat, e il suo compito sarà quello di rilevare e tracciare gli incendi boschivi. Per la realizzazione di questo satellite, Google Research ha collaborato con Earth Fire Alliance, Gordon & Betty Moore Foundation e Muon Space. Quest’ultima è l’azienda a cui è stata affidata la costruzione di FireSat, che sarà il primo di una futura costellazione. Per il suo sviluppo, Google.org ha stanziato 13 milioni di dollari di finanziamenti.

FireSat sfrutterà l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini di uno stesso luogo nel tempo, in modo da identificare i piccoli cambiamenti. Questo dovrebbe permettere di rilevare in maniera tempestiva gli incendi nelle loro fasi iniziali.

I tre satelliti EZIE della NASA, invece, non osserveranno direttamente la superficie della Terra, ma monitoreranno comunque il nostro pianeta. Più precisamente, il loro compito sarà studiare le impronte magnetiche delle aurore terrestri.