Un giorno, sul Monte Gariglione, in Calabria, un collezionista ha trovato una micrometeorite di una lucentezza metallica inusuale. Aveva la forma di una piccola sferula e una composizione molto strana. Ha così deciso di consegnarla all’Università di Bari, che l’ha analizzata per indagare sulla sua natura.

I risultati, pubblicati ieri e ottenuti da una collaborazione tra l’Università di Bari, l’Università di Firenze e l’ASI, indicano che la lucentezza della micrometeorite è dovuta alla presenza di una rarissima lega metallica di rame e alluminio. All’interno di questa piccolissima roccia extraterrestre c’è un materiale con una simmetria proibita: i quasicristalli.

Questo è solo il terzo caso al mondo di ritrovamento di materiale meteoritico con queste caratteristiche. Ed è solo il secondo caso di una micrometeorite contenente un quasicristallo di origine naturale, dopo il ritrovamento della meteorite di Khatyrka, avvenuto nel 2011 nell’estremo Oriente russo.

I quasicristalli

A differenza dei cristalli convenzionali, che hanno un pattern regolare e ripetitivo che si estende indefinitamente nello spazio, i quasicristalli sono strutture che mostrano un’organizzazione ordinata, ma con una disposizione non periodica dei loro atomi.

I quasicristalli furono scoperti per la prima volta (teoricamente) nel 1982 da Dan Shechtman, un ricercatore israeliano. Inizialmente la sua scoperta fu controversa, perché sfidava le concezioni tradizionali sulla struttura dei solidi. Tuttavia, successivi studi e ricerche hanno confermato l’esistenza e l’importanza dei quasicristalli, che si trovano in vari materiali, compresi alcuni alluminuri e leghe metalliche.

Queste strutture hanno proprietà fisiche uniche, come una bassa conducibilità termica e una durezza insolita, che le rendono interessanti per diverse applicazioni, tra cui rivestimenti resistenti all’usura, catalizzatori e materiali per tecnologie avanzate.

Quindici anni fa si scoprì che il materiale esisteva anche in natura, quando fu scoperto dal team di Luca Bindi dell’Università di Firenze il primo quasicristallo in un campione appartenente alla meteorite Khatyrka. Il risultato rappresentò l’evidenza sperimentale che i quasicristalli si possono formare anche in natura, sotto opportune condizioni geologiche.

Una micrometeorite più unica che rara

La micrometeorite trovata in Italia, denominata FB-A1, è unica non solo perché è solo la seconda contenente quasicristalli mai rinvenuta, ma anche perché è stata scoperta a migliaia di chilometri dal primo ritrovamento.

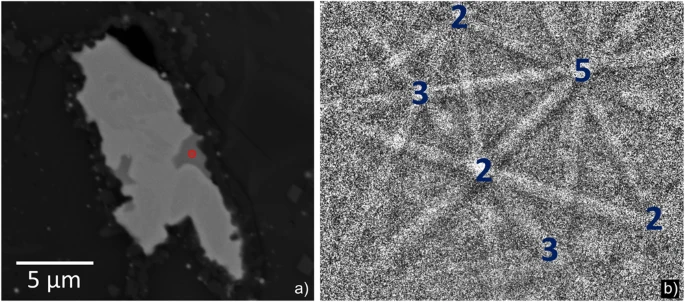

Si tratta di una microsferula allungata, di circa 500 micrometri di diametro massimo, di colore grigio scuro e con porzioni visibili che mostrano la lucentezza metallica. Le analisi sono state effettuate in modo non distruttivo sul campione integro, mediante microtomografia a raggi X computerizzata, miscroscopia elettronica e diffrazione di retrodiffusione di elettroni.

I risultati indicano che la maggior parte delle porzioni metalliche corrispondono a leghe di alluminio e rame, disseminate in una matrice di vetro silicato contenente cristalli di olivina, di ferro e nichel, di solfuri di ferro-nichel e ossidi.

La micrometeorite è attualmente custodita nel Museo di Scienze della Terra dell’Università di Bari. Paola Manzari, dell’Unità di Coordinamento Ricerca e Alta Formazione (UCR) del Centro Spaziale di Matera dell’ASI, ha commentato:

I risultati di questa ricerca mostrano che esiste un Universo ancora ignoto di fasi mineralogiche alla nanoscala nei materiali di origine extraterrestre, che riesce ancora a sorprenderci. La scoperta di questa lega anomala in una matrice condritica insieme alla presenza dei quasicristalli, apre nuovi scenari sulle origini del materiale originario da cui si è staccato il frammentino, e fornisce nuovi elementi per comprendere i meccanismi di formazione del Sistema Solare.

Lo studio completo, A naturally occurring Al-Cu-Fe-Si quasicrystal in a micrometeorite from southern Italy, è reperibile qui.

Astrospace.it è un progetto di divulgazione scientifica portato avanti da un gruppo di giovani fisici e ingegneri con una passione comune per lo spazio. Se ti piace quello che stai leggendo, puoi contribuire alla crescita della piattaforma attraverso il nostro abbonamento. Ai nostri abbonati riserviamo contenuti esclusivi e sempre in aggiornamento.