Lo scorso 29 Gennaio, due satelliti artificiali in disuso da decenni si sono pericolosamente sfiorati in orbita sopra gli Stati Uniti. Nonostante la NASA avesse stimato solo in una su venti la probabilità di una collisione, l’evento ha riacceso i riflettori su un argomento quanto mai attuale: i detriti spaziali.

Si definiscono detriti spaziali quegli oggetti orbitanti o frammenti di essi, di dimensioni variabili da pochi centimetri a svariati metri, su cui non si ha più alcun controllo. L’assenza di un sistema propulsivo, che ne permetta una minima manovrabilità o un sicuro rientro atmosferico, li rende delle pericolose mine vaganti, totalmente in balia della gravità e con un elevato potenziale distruttivo.

Lo spazio è grande, questo è vero, ma non potremo nascondere in eterno la polvere sotto il tappeto. Attorno al nostro pianeta orbitano attualmente circa 2000 satelliti artificiali, cui se ne aggiungono circa 3000 ormai inutilizzabili. Entro la fine del 2020 si prevede un incremento di 1500 unità, in gran parte dovuto al progetto Starlink di SpaceX, contro le 365 del 2018. Tutto ciò senza considerare i detriti in senso stretto, il cui numero è pressoché incalcolabile. Di questo passo, le probabilità di uno scontro sono destinate ad aumentare esponenzialmente nel prossimo futuro: la domanda dunque non è se avverrà un incidente, ma quando.

Nel caso in cui due oggetti simili ai protagonisti dell’evento di Gennaio dovessero collidere, la reazione a catena risultante potrebbe avere pesanti impatti su aspetti che ormai dominano la nostra vita quotidiana. Due su tutti: le telecomunicazioni e le previsioni meteorologiche. Un rischio che non possiamo correre.

Una collisione in orbita avrebbe conseguenze importanti sulla vita di tutti i giorni.

La panacea di tutti i mali sarebbe dotare ciascun oggetto lanciato in orbita di un propulsore. Esso permetterebbe piccole deviazioni in caso di una imminente collisione ed un rientro sicuro al termine della vita operativa. Il candidato ideale sarebbe un motore piccolo ed affidabile, in grado di essere spento e riacceso decine e decine di volte.

Al momento, solo i propellenti liquidi permettono utilizzi multipli, con costi e complessità non trascurabili. Innanzitutto perché il propellente va mantenuto allo stato liquido per anni, cosa tutt’altro che facile nello spazio. In secondo luogo perché scalarli in piccolo è molto difficile, dato l’elevato numero di parti mobili.

Esiste però un’altra tipologia di motore, che risale agli albori della missilistica e che ha accompagnato la storia dell’esplorazione spaziale fino ai giorni nostri: i motori a propellente solido. La loro applicazione più celebre è senza dubbio lo Space Shuttle, che nei primi minuti di volo si affidava anche alla spinta di due Solid Rocket Boosters (SRB).

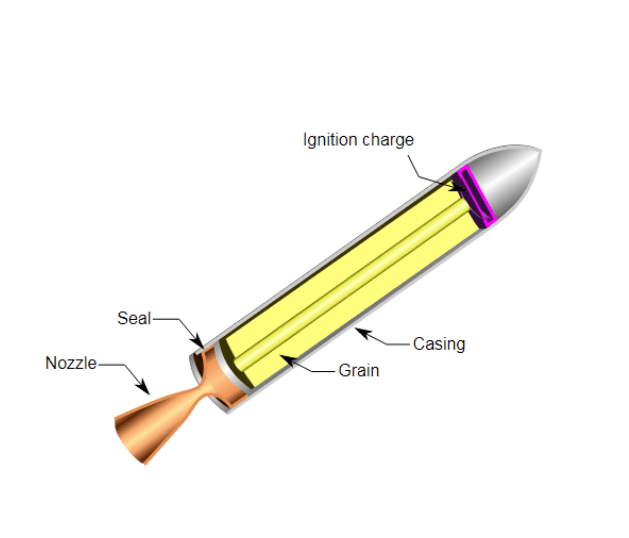

Un motore a propellente solido è essenzialmente costituito da quattro elementi:

- un “grano”, ovvero un composto chimico allo stato solido in grado di bruciare rilasciando gas estremamente caldi

- un innesco, per avviare la combustione

- un ugello, in cui far espandere i gas caldi e generare la spinta

- un contenitore, per incapsulare il tutto

Questi, come i loro fratelli “liquidi”, presentano pro e contro. La quasi totale assenza di parti mobili li rende estremamente affidabili: impossibile spegnerli dopo averli accesi. Eppure, il loro miglior pregio coincide con il peggior difetto: una volta acceso, il grano brucia interamente e non vi è alcuna possibilità di riutilizzo. Finora.

Una tecnologia largamente collaudata potrebbe venirci in aiuto.

Al Los Alamos National Laboratory, in New Mexico, i ricercatori hanno recentemente dimostrato di poter “riaccendere” un motore a propellente solido. Un ibrido dunque, in grado di coniugare le possibilità di riutilizzo ad una estrema semplicità. Nel prossimo futuro, una soluzione di questo tipo potrebbe rappresentare un metodo economico ed affidabile per controllare le orbite dei detriti e diminuirne significativamente il numero. Troverebbero terreno fertile anche nei CubeSat, micro-satelliti molto versatili, delle dimensioni di poche decine di centimetri.

Vediamone brevemente il funzionamento. Oltre ai quattro elementi citati sopra, è necessario anche un piccolo serbatoio di acqua distillata. Prima di ciascuna accensione, una piccola quantità di acqua viene sottoposta ad elettrolisi, generando idrogeno ed ossigeno gassosi. Questi, indirizzati nella camera di combustione, vengono accesi tramite un elettrodo (l’innesco), dando inizio alla combustione del grano.

L’aspetto innovativo è però la procedura di spegnimento, che si affida ad un ugello a geometria variabile. Al momento opportuno, infatti, anziché fungere solo da “collo di bottiglia”, esso si apre completamente, causando un’improvvisa depressurizzazione della camera e lo spegnimento del grano. Tale processo può essere ripetuto quante volte si desidera, a patto di avere acqua e combustibile a sufficienza.

Ben riconoscibili l’innesco in viola, il grano in giallo e l’ugello in arancio.

Credits: Britannica

Per quanto i risultati siano molto promettenti, altri rigorosi test sono necessari prima di affrontare il banco di prova dello spazio. Un grosso punto a favore risiede nel fatto che tutto quanto si basa su una tecnologia ampiamente collaudata e sicura come i propellenti solidi. Con le dovute cautele, potremmo essere ad un punto di svolta nell’affrontare il problema dell’affollamento orbitale e dei detriti spaziali. Se dovessero giungere aggiornamenti, non mancheremo di raccontarveli. Per il momento, trovate a questo link i video effettuati durante gli ultimi test.